蔡鎤銘(淡江大學財務金融學系兼任教授)

在2025年9月5日,據《Foreign Affairs》刊載的一篇報導,學者羅素·繆爾黑德(Russell Muirhead)與南希·羅森布魯姆(Nancy L. Rosenblum)指出,美國行政國家正受到前總統川普的持續攻擊。文章揭示,川普推動的策略不僅僅是政策選擇,而是一種針對制度根基的「不治理」運動。這種思維將行政機構描繪成敵人,並藉由削弱其專業功能來滿足部分群體的政治訴求。

這樣的現象不僅涉及美國內政,也觸及民主制度存續與全球秩序的穩定性。以下將從行政國家的侵蝕、民主制度的受創、政治混亂的邏輯、治理能力的損失,以及全球視角下的影響等層面,全面分析「不治理」的隱憂與後果,最後探討可能的出路。

行政國家的侵蝕

川普時期對行政國家的攻擊並非單一事件,而是一連串策略的累積。他透過撤換專業人才、削減監管機構預算、頻繁動用行政命令,逐步削弱政府制度的穩定性。行政體系原本仰賴專業官僚確保政策公正與一致,但當這些專業力量被邊緣化,制度開始失去效能。

更嚴重的是,行政系統逐漸被政治化。川普將行政機構描繪成「深層政府」的一部分,激起部分選民的不信任,並利用這種信念將公共政策轉化為政治鬥爭的工具。行政的中立與專業因此瓦解,政策執行的準確度和正當性大幅下降。

民主制度的受創

行政國家若失去中立性,整體民主制度便會受到衝擊。行政機構在現代民主中不僅是執行政策的部門,更是制度穩定的支柱。一旦行政體系成為政黨工具,公共政策將不再代表社會多元利益,而僅是單一政治意志的延伸。這樣的發展讓制度的正當性遭到質疑。

社會因此陷入新的撕裂。當行政國家無法回應公共需求時,民眾便會尋求其他管道,如地方自治、社會運動或司法訴訟來滿足需求。雖能短期補位,但長期卻加劇了制度內外的對立,使原本應具整合功能的民主制度更難運作。

政治混亂的邏輯

「不治理」的核心邏輯在於利用混亂來創造權力空間。當行政制度被削弱,政策界線模糊,社會規範不再清楚,權力真空自然出現。政治領袖便能在混亂中尋求新的合法性來源,甚至將混亂塑造成一種「革新」的象徵。

這種策略得以奏效,部分原因在於美國社會長期累積的不滿與焦慮。川普將行政國家描繪為腐敗的官僚機器,強化「反體制」的政治動員力。對一些選民而言,破壞舊秩序不僅是一種抵抗,更是希望之所在。於是,「不治理」反而獲得社會動能,進一步推動其邏輯的擴散。

治理能力的損失

行政機構的專業性與穩定性,往往需要數十年累積才能形成。政策專業、法規制度、人員經驗,都是治理能力不可或缺的基礎。然而,一旦遭到持續侵蝕,這些基礎可能在短時間內迅速瓦解,導致制度長期受損。

更嚴峻的是,治理能力下降會引發信任危機。民眾對政府的期待落空,進而懷疑制度的效能與正當性。缺乏信任的情況下,政府更難推行政策,結果就是能力進一步衰退。信任缺口與治理弱化互為因果,形成惡性循環,使制度復原難度倍增。

全球視角下的衝擊

美國作為世界主要大國,其行政效能不僅關乎國內,也攸關國際。當外界觀察到美國制度無法有效治理時,其外交承諾與合作能力必然遭受質疑。盟友或合作國會開始懷疑美國能否長期維持政策的一致性與可靠性。

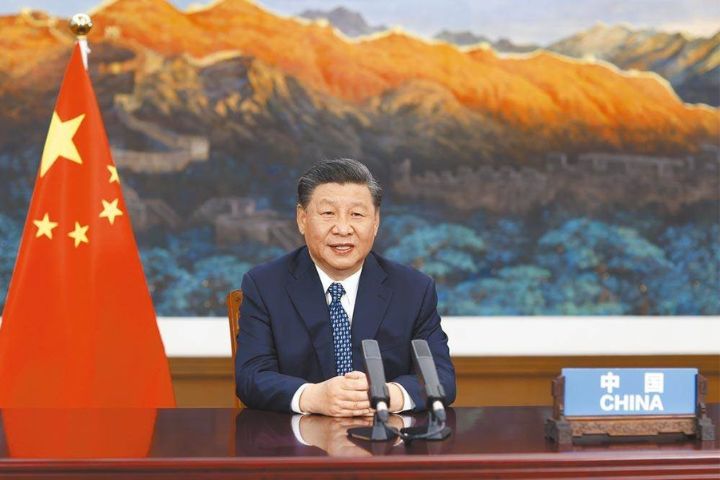

與此同時,大陸則展現集中施政與高速成長的形象。儘管其治理模式與民主存在差距,但在效率與決策力上卻凸顯出對比。美國若長期陷於不治理困境,國際形象勢必受損,在全球權力比較上更顯弱勢。

走出困境的可能出路

要擺脫「不治理」的泥沼,首要任務是恢復行政國家的專業性。制度設計必須保障專業官僚的自主性,避免政治力量過度干預,使行政決策回歸公共利益的基礎。

同時,政府需重建民眾對制度的信任。這意味著更高的透明度、更廣泛的公共參與,以及更健全的監督機制。唯有讓民眾重新感受到制度能夠解決問題,才能修補信任赤字。

最後,制度必須具備韌性,能在政治動盪下仍維持基本運作。這需要跨黨派合作、利益協調與多元整合,確保行政系統不再因政治對立而陷入停滯。

羅素·繆爾黑德與南希·羅森布魯姆的分析顯示,川普的「不治理」策略已對美國制度造成深遠影響。這場運動不僅侵蝕了行政國家的專業與中立,更使民主制度的基礎動搖。若不正視並改革,美國將持續陷入信任缺口與治理失能的惡性循環。

唯有重新強化行政專業、重建公共信任,並確保制度的韌性,美國才能走出困境,重拾其在國內外的治理正當性與領導地位。