陳國祥/資深媒體人、前中央社董事長

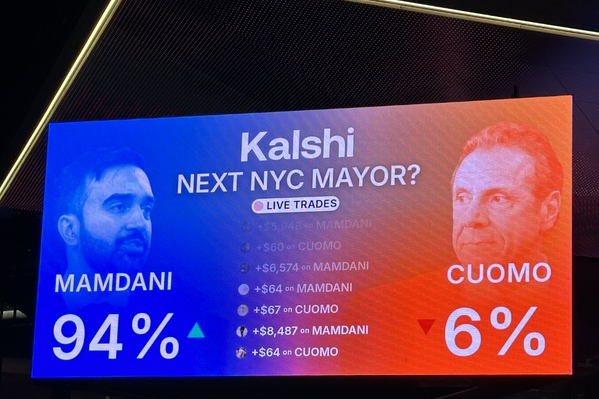

美國民主黨左翼新星曼達尼當選紐約市長,他自稱為自由社會主義者,美國總統川普卻數再抨擊他是「共產主義者」,並批評他將帶來「經濟噩夢」。曼達尼在競選期間大打民生牌,承諾向富人增稅,擴大社會福利,增加免費公共服務,凍結部分房屋租金,吸引大批年輕支持者,各類選民的共鳴與支持也很普遍。

民主黨在關鍵地方選舉中大獲全勝,關鍵原因是美國民生日益困苦,不僅年輕人不堪現實重荷,前程茫然,連薪水不錯的雙薪家庭也開始為雜貨帳單痛苦掙扎。當前美國經濟的脆弱狀態以及貧富差距的擴大,就像一座頭重腳輕的「疊疊樂塔」。這種危機感正蔓延全球,從紐約、倫敦、首爾、上海到台北,越來越多的普通家庭的薪水增長遠遠追不上生活成本的飆升。

經濟學家Peter Atwater形容當前經濟「如同頭重腳輕的疊疊樂塔」。他曾在2020年提出「K型經濟」概念 ,指富裕階層的境況不斷改善,而弱勢群體則持續下滑。在疊疊樂遊戲中,玩家需層層堆疊木塊後小心抽取,直至塔體脆弱到坍塌。這一比喻恰如其分。當招聘停滯、裁員悄然蔓延之際,股市卻持續攀升至新高中低收入美國人正承受著日益沉重的壓力。

美國多地11月初舉行的地方選舉,結果出人意料卻又在情理之中。民主黨不僅在維吉尼亞州、新澤西州和紐約市長選舉中大獲全勝,在一些不起眼的地方選舉中也表現不俗。這一結果一掃該黨去年輸掉總統選舉、參議院和眾議院選舉的頹勢。原因何在?民主黨敗選一年來,其實毫無中興氣象,何以這次選舉獲得大勝,而且得票率遠超過賀,錦麗去年大選。

今天的美國經濟呈現出嚴重的兩極化現象。最富有的10%家庭貢獻了近一半的總消費額,這主要得益於股市飆升帶來的財富增長。與此同時,低收入家庭卻在緊縮的預算、高昂的生活成本和大量企業裁員面前節節敗退。收入最高的五分之一家庭現在佔總消費支出的近三分之二,這是歷史最高紀錄。而底層80%的人口,在疫情前貢獻了近42%的消費支出,如今卻只佔總消費額的37%。

這種差距不僅體在消費數據上,更深刻地影響著人們的生活選擇。在英國,年收入低於4萬英鎊的家庭中,僅有14%的人表示他們有信心能負擔得起再養一個孩子。而在高收入群體中,這一比例達到30%。生育,這一基本的人生選擇,也因經濟壓力而成為奢侈。

年輕世代的情況更為嚴峻。美國學生貸款償付已經恢復,次級借款人人數正在上升。普遍而言,經濟壓力正在改變消費行為,根據研究公司Circana的數據,中低收入購房者正在減少購買服裝和玩具等各種商品。這場可負擔性危機並非美國獨有,它已成為全球富裕社會的普遍現象。在英國,水費在兩年內漲幅達48%,保險費上漲15%,食品雜貨價格總體上漲12%。約三分之一收入低於4萬英鎊的英國人表示他們已經從事第二份工作,同時四分之三的人正在減少非必要支出。儘管全球能源價格保持平穩,但仍接近歷史最高點。經濟的「疊疊樂塔」搖搖欲墜,不僅威脅著一個個家庭的生活品質,也在重塑全球政治的版圖。

今年美國經濟展現出令人驚訝的韌性,但這種強勁的表象掩蓋了中低收入家庭的潛在疲弱,因為經濟成長主要仍由高收入群體推動。這種貧富分化並不稀奇,但經濟壓力正從最低收入群體蔓延至中產階級,形成更鮮明的鴻溝,這使經濟更易陷入下行風險。

全美最富有的10%家庭正推動著近半數消費支出,這得益於股市飆升帶來的財富成長,進而帶動了今年的經濟產出。與此同時,低收入家庭則因預算緊張、生活成本居高不下以及企業大規模裁員而縮減開支。生活成本的上漲速度遠不及2022年,但自疫情爆發以來,消費者價格仍上漲了27%。

穆迪數據顯示,收入最高的前20%人群目前貢獻了近三分之二的消費支出,創歷史新高;而疫情前占消費支出近42%的底部80%人群,如今占比已降至37%。研究機構Circana數據顯示,尤其是自今年早些時候宣布加徵關稅以來,中低收入消費者在服裝、玩具等各類商品上的支出均有所減少。中下階級對於通膨、尤其是租金和食品等必需品價格上漲的擔憂持續存在,薪資成長放緩、招聘疲軟及裁員加劇,政府停擺更使數百萬民眾雪上加霜,食品援助和兒童保育等福利受阻,醫療保險保費也大幅上漲。受股市上漲和房價攀升推動,社會頂層群體財富持續成長,未持有這些資產的人群則未能享受到其大幅增值帶來的紅利,而這種增值本可抵消其他領域的通膨壓力。

可負擔性(Affordability)是民主黨在這財關鍵選舉中的核心議題,也是全國候選人在明年參眾兩院選舉前的競選焦點。民主黨正面臨數十年來最脆弱的品牌形象,他們希望通過這一議題推動選舉勝利,並彌合自由派與中間派在政策上的深刻分歧。真實清晰政治的民調顯示,對川普處理通脹表示不滿的選民比對其認可的多出24個百分點,對其整體經濟治理不滿的比例也高出14個百分點。可負擔性的訴求響徹雲霄。

曼達尼的勝利被視為民主黨新一代的成長。他提出了包括免費托兒服務、免費公共交通和凍結租金在內的一系列可負擔性提案,這些提案在飽受生活成本困擾的選民中引起了共鳴。可負擔性不再只是一個經濟學術語,更是衡量社會穩定與政府正當性的關鍵指標。

Affordability這個原本屬於經濟學教科書裡的詞彙,如今正成為全世界富裕社會的核心語彙。它不再是一個冰冷的統計數字,而是衡量社會穩定、代際信任與政府正當性的關鍵指標。衡量結果讓人心涼。

這不僅是市場失靈的結果,更是政策決策者長期忽略結構性風險的後果。資金寬鬆與資產泡沫讓政府得以暫時維持就業與消費的表象,卻以犧牲可負擔性為代價。對普通人而言,這意味著明天的生活會更貴,未來的夢想更遙遠。房源有限、基礎建設滯後、都市政策缺乏協調,結果是更多的人爭奪更少的資源。市場價格因此飆升,而原有居民則感覺自己被擠出城市的核心生活圈。這樣的壓力直接反映在政治版圖上。面對生活成本上升,選民不再滿足於口號式的「經濟成長」或「數位轉型」,而是要求政府能實質改善他們的日常負擔。任何政黨只要不能對「可負擔性」提出具體解方,無論是住房、交通、能源還是教育,就必須準備承擔政權輪替的代價。

中下階級的壓力正改變世界政治的重心。高房價讓年輕人延遲成家生子;高租金讓家庭開支失衡;能源與交通價格上漲壓縮了所有人的可支配收入。公司雖然在財報上仍有獲利,但薪資與勞動條件的改善微乎其微。被擠壓的中產階級正轉向對現有政治體制的不信任與反抗。這就是「Affordability 政治學」的誕生。如今的民主選舉,不再圍繞傳統左右之爭,而是分裂為能否「活得下去」的現實選擇。政黨若無法緩解可負擔性危機,就算經濟成長數據漂亮,也無法重新贏回民意。反之,那些能提出具體承諾、即使帶著民粹色彩的政治人物,反而更能獲得支持。

政府若要重新贏回信任,必須回到讓人民能「負擔得起生活」這個最基本的責任;如果做不到,那麼換人執政是民主政治的必然結果。因為在今日的全球化世界裡,失衡的可負擔性不只是經濟數字,而是社會信任崩塌的前兆。

可負擔性是一面鏡子,映照出全球中產階級的焦慮,也揭露了過去十年寬鬆貨幣與房地產至上的後遺症。當人民用選票懲罰無力控制生活成本的政府時,其實是在發出一個明確訊息:如果政府無法解決 Affordability 的問題,它就失去了執政的正當性。未來的政治將不再由理想敘事所主宰,而由每一張超市帳單、每一次租金調漲、每一頓被迫放棄的外食構成。因為在這個時代,真正的選舉議題只有一個——可負擔性。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※