在中國人的出行記憶裡,火車票是一件再普通不過的小物件。它被夾在錢包裡,貼在日記本上,甚至被小心收藏進相冊。如今,這些紙片即將退出歷史舞台。

根據中國鐵路部門安排,9月30日後,將全面停用紙質報銷憑證,改由電子發票取代。這也意味著,經歷了「硬板車票」「磁介質車票」「磁卡票」等幾代變遷,伴隨億萬旅客南來北往的紙質(實體)火車票完成了它的歷史使命。

記者在北京多座火車站看到,雖然大多數旅客已習慣「刷身份證進站」,但取票機前仍排著長隊。有的是為了報銷手續,有的則只是想在「最後時刻」留一份紀念。在年輕人幫忙下取到車票的黃逸(化名)說:「我想留張票做紀念,就像從前的電報、郵票,還是拿在手裡更有儀式感。以後沒有紙質票了,我還真有些捨不得啊。」

鐵路部門提醒,今後不會再提供紙質報銷憑證,但車站仍保留行程單打印服務,資訊與車票無異,方便旅客查閱。對於不擅長使用智慧手機的旅客,短信通知也能及時提供車次與座位資訊。換言之,少了紙質火車票,但便利性不減,只是旅行的「儀式感」需要新的方式延續。

火車票見證交通變遷

事實上,中國鐵路的「無紙化」並非一夜之間。自2018年海南環島高鐵試點電子客票以來,到2020年全國推行「刷證進站」,紙質票逐漸淡出,只在票面上標注「僅供報銷使用」。

無紙化的優點不言而喻:減少紙張消耗,免去排隊換票的麻煩,也避免了旅途中「丟票」的焦慮。對於經常出差的白領群體而言,電子發票的上線也讓報銷流程更加順暢。

在不少人看來,火車票不僅僅是出行憑證,也是中國交通變遷的縮影。二十世紀八九十年代,綠皮火車票常常伴隨著春運「一票難求」的場景。紅色軟紙票、人工撕檢的聲音,是那個年代旅客最熟悉的記憶。

進入高鐵時代,火車票逐漸統一為淺藍色磁紙,背後則是鐵路網路的快速擴展。2008年京津城際鐵路開通,是中國第一條設計時速350公里的高鐵。一張薄薄的紙票,見證了從「綠皮車」到「復興號」的轉變。

功能之外,對許多人而言,紙票更是一段時光的見證。無論是第一次遠行、求學路上的跨省車票,還是春節返鄉的春運票根,都有著強烈的情感記憶。

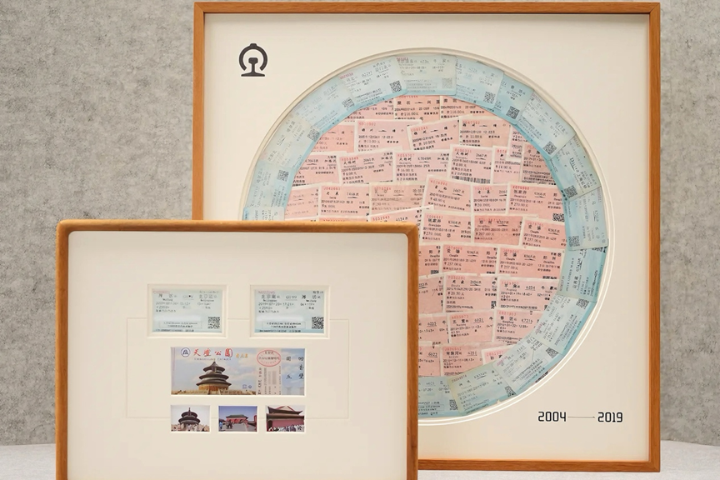

「這張是我從北京去武漢看櫻花的車票,那張是我上大學時回家過年的,現在出去玩我也會取紙質票,留個紀念。」苗賀(化名)翻開她的車票收納冊,將幾張有紀念意義的車票發佈在社交媒體,收穫數千個點贊。中國各地網友在評論區分享他們收藏的車票與故事。網友「肉蟹煲」寫道:「突然明白了收集這些票根的意義,它能一瞬間把回憶拉回到一次次路途中。」

無紙化成全球趨勢

值得注意的是,隨著紙票逐漸淡出歷史舞台,新的收藏紀念方式正在更新。一些小程式可以生成電子票根範本,使用者列印出來後與舊時車票幾乎無異。網上還出現了專門的「票根收納冊」,不僅收錄火車票,也裝進演唱會門票、景區門票。

紙票的謝幕並非中國獨有。在日本,新幹線早已全面電子化,IC卡與手機二維碼成為主要通行方式。但仍有許多民眾習慣在旅行手帳上貼上紀念票,再蓋上當地車站印章,形成獨特的旅行文化。在韓國,KTX近年來大力推廣線上與手機出票等無紙化方式,乘客可以透過二維碼等電子票直接進站。在歐洲,多數鐵路公司已普及移動票,同時提供列印或車站取票的選擇。

隨著9月30日的臨近,中國的紙質火車票即將謝幕。它曾陪伴無數人奔赴歸途與遠行,如今被新的方式取代。但無論是在北京、東京,還是巴黎,那些小小的票根依舊在以另一種形式,延續著人們對旅途的記憶。正如苗賀所說:「紙票退場是必然,但記憶不會消失。或許未來博物館裡,這些小小的紙片會成為屬於一個時代的見證。」