蔡鎤銘(淡江大學財務金融學系兼任教授)

美中關稅談判於2025年7月29日在斯德哥爾摩結束,雙方同意將即將於8月12日到期的關稅暫停措施再延長90天,但最終決定權在美國總統川普(Donald Trump)。這場談判顯示中國大陸在談判桌上握有主導權,川普政府對大陸的強硬姿態明顯軟化。面對大陸對稀土的控制及高關稅策略,美國在貿易戰中的立場顯得無力。本文將剖析美中關稅談判的最新進展,探討大陸的強硬策略、美國的妥協背景,以及此局勢對全球經濟的影響。

關稅休兵再延長:大陸主導談判

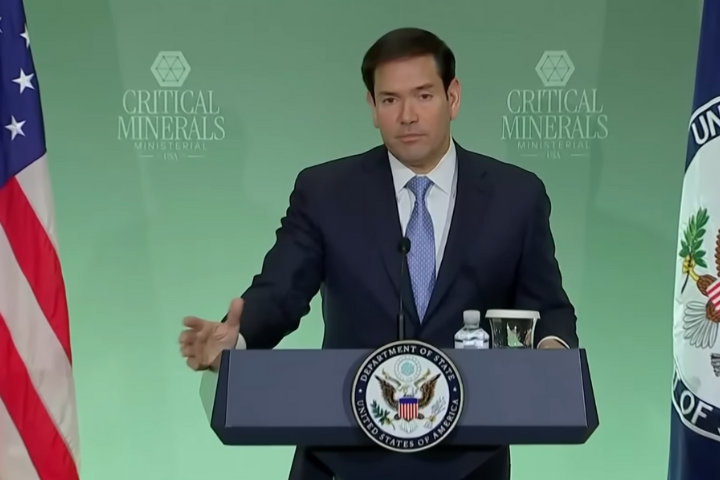

美中在斯德哥爾摩的兩天部長級會談未取得重大突破,但雙方確認將關稅暫停措施延長90天。大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼對外表示,雙方已就維持穩定貿易關係達成共識。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)則強調,延長決定需經川普批准,顯示美國試圖保留最終話語權。然而,川普對大陸的融和態度,與其對其他國家的高壓姿態形成鮮明對比,凸顯大陸在談判中的優勢地位。

談判焦點之一是關稅稅率的調整。當前,美國對大陸進口商品徵收30%關稅,大陸則對美國商品徵收10%。若無延長,美國關稅將回升至54%,包含20%針對合成麻藥芬太尼的關稅及34%對等關稅中的24%加徵部分。大陸的低關稅策略顯示其經濟韌性,迫使美國在談判中做出更多讓步。

美國對大陸的妥協並非首次。2025年4月,雙方曾因高對等關稅(美國145%、大陸125%)引發貿易緊張,後經談判降至現行水平。此次延長休兵顯示大陸成功利用其經濟槓桿,迫使川普政府放棄立即加徵關稅的計畫。

大陸的強硬底氣:稀土與經濟槓桿

大陸在談判中的強勢,源於其對稀土等關鍵資源的控制。稀土是電動車、軍事裝備等產業的關鍵原料,大陸對全球稀土供應的掌控讓美國難以忽視。2025年5月,大陸對稀土的出口限制措施重創美國相關產業,迫使川普政府在關稅問題上妥協。美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)在談判中強調,大陸需轉向消費驅動型經濟,以利美國出口,但大陸對此訴求反應冷淡,顯示其對自身經濟模式的信心。

大陸的談判策略不僅限於稀土。對美國高科技產品的報復性關稅及半導體出口限制的談判要求,進一步削弱美國的談判籌碼。大陸對俄羅斯能源進口的立場也顯示其不願妥協。美國威脅對購買俄羅斯能源的國家施加100%二次關稅,但貝森特承認,大陸以主權為由拒絕配合,寧願承擔關稅風險。

大陸的強硬姿態還體現在對美國高科技企業的影響。輝達(NVIDIA)H20晶片的對中出口許可雖在7月獲准恢復,但大陸市場對輝達晶片的強勁需求顯示其對美國科技的依賴並未削弱,反而成為談判籌碼。分析人士指出,大陸的經濟規模與供應鏈影響力,讓其在談判中始終佔據上風。

川普政府的兩難:內外壓力交織

川普政府在對中政策上的軟化,引發美國國內鷹派的不滿。他們認為,川普放棄對大陸的高關稅威脅,等同於向大陸低頭。然而,美國對大陸的貿易逆差及對稀土的依賴,限制了川普的強硬選項。國際貨幣基金組織(IMF)於2025年7月29日上調全球經濟成長預測,但警告關稅戰若升級將威脅全球供應鏈穩定,顯示川普政府面臨的國際壓力。

與此同時,川普政府對其他貿易夥伴展現強硬態度。例如,美國與歐盟、日本達成關稅協議,歐盟商品面臨15%關稅,日本則承諾5500億美元投資。此舉引發歐盟內部不滿,法國批評為「屈服」,德國警告經濟損失。相比之下,大陸的談判地位更顯穩固,因其無需依賴美國的安全保障,得以在貿易談判中採取長期策略。

台灣在美中關稅戰中的處境亦值得關注。美國對台灣提出最惠關稅,預估稅率與日本的15%相當,但要求台灣增加投資。分析人士指出,若川普在對中談判中進一步讓步,台灣的經濟利益可能受損,顯示美中談判的連鎖效應。

全球經濟的隱憂:不確定性持續

美中關稅休兵的延長為全球市場帶來暫時緩解,但不確定性依然存在。若川普最終批准延長,投資市場或將受惠,但若談判破裂,關稅回升將重創全球供應鏈。國際貨幣基金組織警告,關稅戰升級可能導致通膨加劇,影響全球經濟成長。

大陸的經濟策略也為其他國家敲響警鐘。其對稀土的控制及對高科技產品的報復性措施,顯示其在全球供應鏈中的關鍵角色。美國試圖推動大陸經濟轉型,但成效甚微,顯示美中經濟對抗的長期性。與此同時,大陸對俄羅斯能源的立場及對二次關稅的抗拒,進一步複雜化全球貿易格局。

此外,輝達H20晶片出口的恢復顯示大陸市場對美國高科技產品的吸引力。輝達近期向台積電追加30萬顆H20晶片訂單,顯示大陸市場需求強勁。這不僅為美國企業帶來商機,也凸顯大陸在全球科技供應鏈中的影響力。

美中關稅談判的90天延長,顯示大陸在貿易戰中佔據主導地位。川普政府的妥協,源於大陸對稀土的控制及經濟槓桿的運用。儘管休兵為全球市場帶來喘息空間,但談判的不確定性及大陸的強硬姿態,讓未來局勢充滿變數。川普政府在對中政策上的搖擺,顯示其難以在貿易戰中採取強硬立場。美中博弈的結局,將不僅影響雙邊關係,更將重塑全球經濟格局。