劉佩怡/國立金門大學國際暨大陸事務學系主任

近年來中、俄的軍事合作明顯程度升高,尤其是疫情結束之後的歷年海上聯合軍演都正常舉行;大都以中等規模,合計大約十至十五艘的巡防艦、驅逐艦、潛艦,及艦載直升機,進行五至六天的軍演活動。

就這幾次的軍演活動與聯合巡航觀察,實戰化程度提高,演習項目從非傳統安全任務,以及協同作戰,逐漸轉變為貼近實戰的聯合作戰演練,譬如反潛、防空、立體奪島等。演習地點則從最初的中國大陸近海和俄羅斯遠東地區,擴展至地中海、波羅的海、南海等更廣泛的區域,顯示雙方海軍的遠海作戰能力已經提升,但主要還是在南海、東海與日本海地區。

中、俄之間並非沒有矛盾,他們的矛盾主要有幾個方面:一是歷史傷痕,儘管雙方的官方並未明白指出,但中俄兩國對於一些共同歷史事件的看法一直存在差異。北京經常以「百年屈辱」的歷史教育,強化民族精神,而中國與帝俄時期所簽訂的不平等條約便是其中屈辱的一部分。其次是戰略的競爭,尤其是中亞,中國透過「一帶一路」倡議擴大其在中亞的戰略與經濟影響,而俄羅斯則將中亞視為其傳統勢力範圍,這使得兩國在中亞的戰略競逐長期存在。第三是雙方的外交關係並不和諧,譬如俄羅斯特意與印度和越南有高度軍事合作關係,使得中國大陸受到很大的安全威脅與地緣政治影響。

美國促成中俄軍事合作

但為何中、俄之間仍採取高度的戰略夥伴關係,而非競爭或敵對關係?以下幾點值得討論:

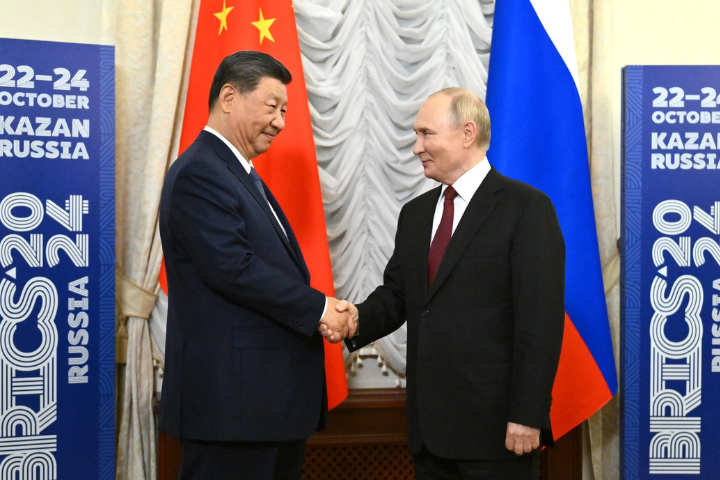

第一,中俄合作,其實是美國促成。川普對中國大陸具有敵意,始終認為尼克森是錯的,因為尼克森在1972年開啟了美中關係,而此舉放出了一個日後「佔盡美國便宜」的強大對手。當川普第一任時,便開始敵意針對中國大陸,繼任者拜登採取同樣態度,只是戰略不同;現今川普第二任,仍對中國大陸採取敵對態度。但這促使北京為求得安全,願暫時擺開與俄羅斯的矛盾,與俄羅斯緊密合作。相較於胡錦濤時期,中、俄之間的軍事合作關係並不如此緊密。

當北風吹得愈狂,兩個人會抱得更緊;如果美國提高對中國大陸的敵對強度,中俄合作的緊密度勢必也會提高。

俄羅斯安全焦慮難以消失

第二,既然中俄之間也有矛盾,俄羅斯是否會背叛中國大陸?

從博弈理論來看,世界軍力排名第二者與第三者的合作,才是理性的。而且,俄羅斯與歐洲也存在矛盾,並不容易化解。俄羅斯與歐洲的結構性矛盾根植於雙方長期的地緣政治、安全、能源問題,以及歷史經驗。這些因素決定了即使在特定時期可能出現合作,但根本性的衝突仍在發酵。

其實在冷戰結束後,俄羅斯曾努力與歐洲化敵為友,在經濟外交上結為夥伴。葉爾欽執政時期,俄羅斯的外交政策係以「融入歐洲」為取向。但在這一過程中,俄羅斯的地緣政治卻發生了重大的變化,亦即柯林頓執政時期開始進行「北約東擴」,這使得原來屬於俄羅斯與北約的緩衝地帶,轉化為北約對付俄羅斯的前沿陣地。

西方的戰略觀,向來是塑造並選擇一個適當機會,一舉擊敗敵人。北約的東擴,便在建構戰略條件,因此使得俄羅斯有安全上的擔憂。原本葉爾欽是想與北約共構安全體系,但顯然北約並未接受俄羅斯。因此,俄羅斯也願暫時放下和中國大陸的矛盾,與中國大陸合作;這種合作關係除非出現北約示好,俄羅斯的安全焦慮消失,否則中、俄的合作關係便會持續存在。

第三,西方媒體論及中、俄的軍事合作,向來強調兩國的侵略意圖。兩國是否會主動對周邊國家發動攻擊?

中國大陸強調和平發展

若以歷次中俄海上軍演而論,中俄始終強調海軍聯合演習屬於「防禦性合作」關係,堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則,維護第一島鏈國際海峽航運安全。換句話說,中、俄明白宣示在軍事上採「守勢」,而非「攻勢」。

既是如此,為何媒體仍強調兩國的侵略意圖?這是因為中、俄兩國皆對以美國為首的西方自由主義國際秩序抱持不滿,媒體將中、俄的軍事合作,視為試圖建立一個與西方自由主義秩序相抗衡的新體系,並且放大對西方不利的特定細節,以符合其國家利益和受眾的認知框架。因此,媒體與許多國家特意忽視中俄所強調的「防禦性合作」聲明;尤其忽視中國大陸對「和平崛起」,以及後來修正的「和平發展」主張。

總之,不論中俄有何軍事合作,或中國大陸與他國來往,對中國而言,如何消除媒體與周邊各國對其崛起與發展的誤解與敵意,是考驗中國大陸的嚴肅課題。