陝西省考古研究院近日公布一系列重大考古成果,其中在西安市長安區賈里村發掘的唐代董氏家族墓地中,出土一座形制簡樸但陪葬品等級較高的特殊墓葬。經墓誌銘文考證及史料比對,考古團隊推斷墓主為唐玄宗開元年間名相張九齡的妻子——董韶容。這一發現不僅為唐代高階士族女性的生活與喪葬制度提供實物依據,也為研究長安的宗族墓葬提供了珍貴資料。

據考古報告,該墓於2022年5月在長安區賈里村安置小區項目用地中發現,屬於唐代董氏家族墓地的一部分。墓中出土一合墓誌,墓誌銘明確記載墓主姓名為「董韶容」,其夫為「大唐金紫光祿大夫、行荊州長史張氏」。結合史料記載,符合開元二十五年(737年)時期、姓張、官至金紫光祿大夫、荊州長史的歷史人物,僅張九齡一人,因此學界推斷墓主即為張九齡之妻。

張九齡,字子壽,韶州曲江人。唐代第一位由嶺南書生進身的宰相、詩人。張九齡的《望月懷遠》「海上生明月,天涯共此時。情人怨遙夜,竟夕起相思。」至今仍是著名的唐詩。

墓誌記載,董韶容於開元二十五年四月廿六日病故於長安宣陽里,享年28歲。宣陽里位於當時長安城皇城東南,靠近東市與萬年縣署,是張九齡在長安任職後期的住所。

志文對董韶容多有讚頌,如「夫人積柔成行,稟自生知,多能軌時,聞乎天縱。清詞美態,傳身而多慚;聰辨仙姿,侍中聞而深愧……」展現其知書達禮、溫婉文雅的形象。

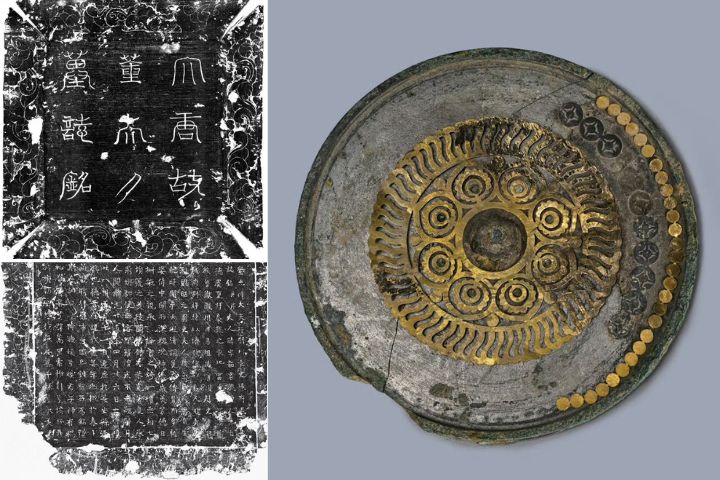

董韶容墓葬由墓道、過洞、天井、甬道及墓室五部分組成,形制雖不宏偉,但出土器物卻顯示其地位不凡。考古人員共出土隨葬品23件(組),包括陶俑、陶器、銅器、鐵器、玉握及捻金線等。其中,最引人注目的是一面直徑15.4公分的金銀平脫鏡與一個貝殼製成的胭脂盒。

金銀平脫鏡的裝飾精緻:鏡背以金銀片嵌飾八瓣心形寶相花紋,中央綠色玻璃珠點綴,外圍環以鏤空曲櫛齒、方孔錢紋與聯珠紋組成。此類工藝品在唐代考古中較為罕見,屬高等級隨葬器物,映襯墓主身分之尊貴。

此外,胭脂盒以天然貝殼製成,外貼銀質葉形圖案,兼具實用與裝飾性。考古專家認為,這些器物可能反映了墓主的個人品味與當時貴族女性的生活審美。

根據墓誌記載,董韶容於同年五月十一日葬於「潏水南原」,即今西安市南郊神禾原一帶,是唐代董氏家族的祖塋所在。她雖已嫁入張氏,最終卻歸葬於娘家祖地,在唐代並不多見。

考古專家指出,唐代外嫁女子不歸葬夫家祖地的情形,通常有三種原因:一是亡於異地、遙不可歸;二是女子生前信奉佛、道教,自選墓地;三是基於血親家族觀念,女子與原生家庭的聯繫仍強於夫家。

就董韶容而言,張九齡於開元二十五年被貶荊州時,她病逝長安;而張氏祖塋在嶺南,路途遙遠且政治上張九齡已被外放,難以迎靈歸葬嶺南。作為宰相之妻,她在董氏家族中地位崇高,歸葬於祖塋既合情理,也符合唐代家族制度的彈性特徵。

董韶容墓的發現,不僅豐富了唐代長安地區宗族墓地的考古資料,也為研究唐代高官家庭女性的生活、審美、宗族關係及喪葬制度提供了重要實物證據。