美國對台軍售面臨嚴重交付延遲問題,金額高達數百億美元,已成美國對台防衛承諾的重大挑戰。根據《外交家》(The Diplomat)報導,延誤原因非出於政治障礙,而是產能滯後。為此,華府政策圈已將目光轉向日本,盼助攻以解決交付困境。

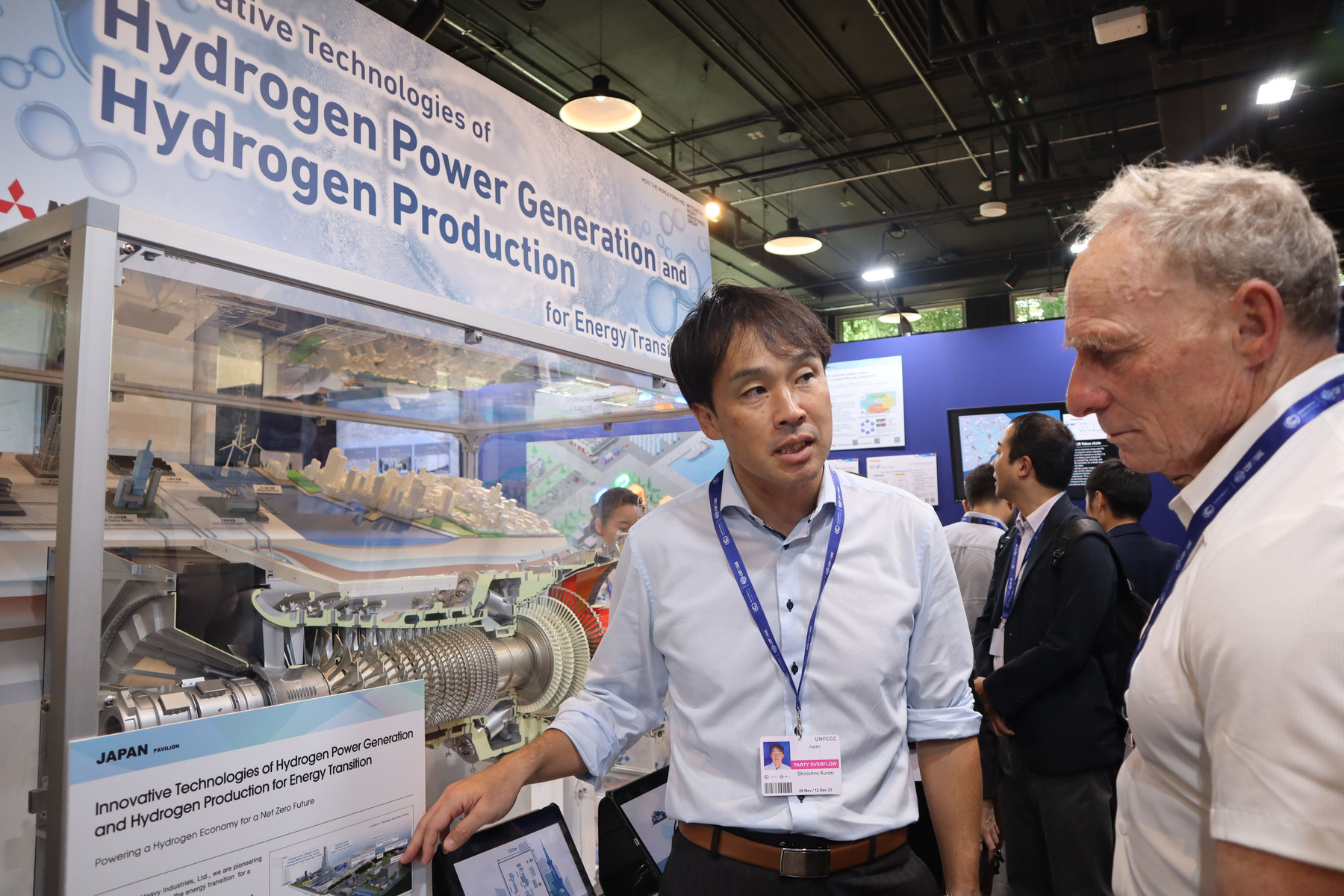

為何是日本?《外交家》發文稱,因為日本不僅是美國最緊密盟友之一,還擁有成熟的精密製造與航太工業能力,並在區域安全架構中與台灣同樣面臨來自中國壓力。換言之,日本既具備產能條件,也具備地緣戰略合理性。

根據報導,若美國願放寬對日本的出口管制,並在嚴格控管下允許其參與生產低敏感性軍用零組件,將可有效協助完成美國對台及其他盟友武器訂單,加速交貨。這一思路或將成為美國因應軍工產能不足的關鍵突破口。

軍售積壓規模龐大 台灣首當其衝

報導指出,美國對台軍售積壓金額達數百億美元,其中延誤最嚴重部分集中在彈藥與關鍵子系統,包括飛彈導引頭(seekers)、固體火箭引擎(solid rocket motors),及其他相關項目如雷達罩(radomes)、飛彈發射筒(launch canisters)等。這些核心零組件生產進度落後,導致武器整體交付期程被迫延長。

對台灣而言,這些延誤直接削弱了即時強化防衛能力,尤其在面對北京軍事壓力持續升高下,更顯格外嚴峻。不僅如此,延誤還波及其他美國盟友的軍售計畫,使等待交付的時間線不斷被拉長。

產業瓶頸 而非政治障礙

報導強調,這連串延宕並非來自於白宮或國會的政治阻力,而是單純的產業鏈產能不足。隨著俄烏戰爭爆發、美國對歐洲提供大規模軍援,以及印太地區盟友軍備需求升高,美國軍火工業產線已處於過載狀態。

尤其在精密元件與火箭推進相關的專業供應鏈環節,產能有限的問題更突出,成為武器製造的「瓶頸環節」。報導認為,若不設法分攤產能,美國將難以同時滿足對烏克蘭、對台灣,以及對北約與印太盟友的交付承諾。

日本的優勢 為何能成為候補

在眾多可能的協力國中,日本被視為最佳選項。原因有三:首先是產業能力。文章說,日本擁有先進的航太、造船與精密製造能力,且產業鏈與美國高度互補,具備快速導入軍用零組件生產的條件。其次,制度配合容易。東京與華府之間已有高度安全協議,雙方資訊共享與管控制度比其他盟友更緊密,使美國更有信心降低技術外流風險。

最後,作為第一島鏈重要成員,日本與台灣同樣面臨中國軍事壓力。讓日本參與軍火生產,不僅能增強供應鏈韌性,也具有共同防衛的戰略意義。

ITAR 框架改革的先例

《外交家》表示,美國缺乏的是一條監管途徑,能讓盟友在不違反國家安全規範情況下,幫助填補軍火缺口。目前最務實的方式,就是調整國際武器貿易條例(ITAR)。

報導提到,美國務院在2024年針對英國與澳洲採用了 AUKUS ITAR 框架,即針對AUKUS安全同盟,特別設計一套出口管制豁免框架。其中,將「豁免條款、快速許可機制與排除清單」相結合,在設下限制情況下,給予更多批准。這不僅簡化了流程,也提升軍工合作效率。

在此基礎上,下一步正是把日本拉進這種模式。若能複製「AUKUS ITAR 框架」經驗,並針對日本設計四項措施,包括:明確化可出口清單、建立快速審批流程、限定合作範疇、加強技術安全監管,將有助於逐步實現跨國產能分擔。

對台灣與盟友的戰略價值

若美國與日本能成功建立軍工協作機制,首先受惠的將是台灣。導引頭、火箭引擎等瓶頸環節獲得外部產能支援後,軍售交付期程可望縮短,減少戰備落差。同時,這也將緩解其他盟友的訂單積壓問題,進一步鞏固美國在印太與歐洲的承諾。

對日本而言,這將是進一步「正常化國防角色」的重要一步,不僅參與地區安全,更直接介入軍工供應鏈,成為美國戰略的一環。

至於美國,這種安排可望在不大幅增加本土產能投資的情況下,達到供應鏈多元化與交貨速度提升的效果,對於維持其全球軍事領導地位至關重要。