吳威志/國立雲林科技大學科技法律研究所教授

就在司法院憲法法庭受理4件高度政治性的釋憲案時,立法院法制局提出《論國會立法權與司法違憲審查的界限》報告;內文提及「憲法法庭的裁判對於立法機關僅有尊重義務,尚無遵從之必要」,挑戰憲法位階關係,引發各界議論。

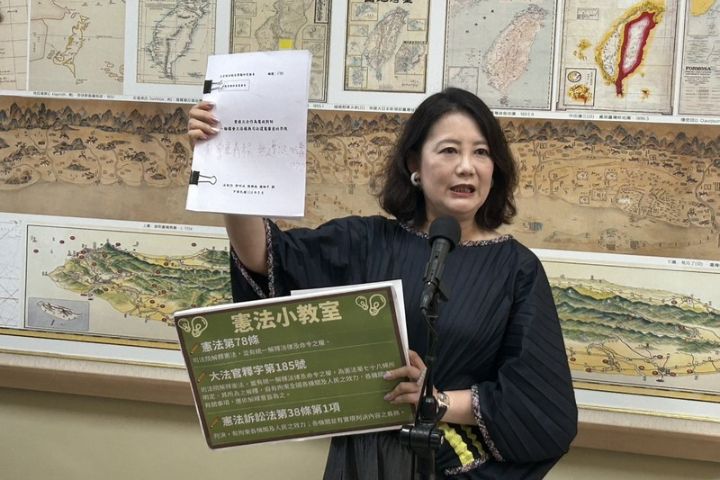

對此,民進黨團怒批國會擴權。立委吳思瑤舉出憲法第78條規定,主張解釋憲法是司法院權力,又說司法院大法官釋字第185號,釐清憲法解釋有約束各機關及人民的效力,包括立法院,這也是《憲法訴訟法》第38條的規定。

基於憲法爭議的擴大,立法院決議依政黨比例產生39位立委組成「修憲委員會」處理之。其中「憲法判解」一詞便涉司法權與立法權的衝突問題;其意義有二:一是過往依據憲法所訂以會議方式進行的「解釋」;另一是目前依據《憲法訴訟法》所訂以法庭方式進行的「判決」;以上必須從憲法規定、民主原理加以探討。

憲法判解對立法機關有絕對拘束力:有疑慮

憲法第 79 條第2項規定「司法院設大法官若干人,掌理本憲法第78條規定事項」,而第78條即為「司法院解釋憲法,並有統一解釋法律及命令之權。」由此可知,憲法專設大法官賦予解釋權,但並未賦予審判職責,因此大法官組成的憲法法庭的憲法判決欠缺憲法依據;如此一來,必然產生憲法判解是否必然對於立法機關,課以未來立法義務的疑慮。

修憲後的《憲法增修條文》第5條第4項並未改變大法官解釋權,另外條文所增加的「憲法法庭」,僅限定審理兩種案件,即「總統副總統彈劾案」及「政黨違憲解散案」,絲毫沒有規範大法官擁有其他「審判權」!

其次,憲法第171條第2項規定「法律與憲法有無牴觸發生疑義時,由司法院解釋之。」亦即此條只規定由司法院解釋有無牴觸之疑義;至於解釋的約束力並未再規定,更證明司法判解與立法權之間,在運作上便有疑義。

換言之,憲法原就規定大法官是以「會議解釋」,而非以「法庭判決」;解釋是提供、督促立法機關參考,判決是司法機關決斷,立法機關有無另予判斷之餘地?此爭點既然憲法未加著墨,豈可過度擴充憲法所未賦予的審判職權之效力,逕而拘束再行立法的民意。

再者,憲判也不能直接取代成文憲法,這是法律體系的鐵律:「判例」不等於法律,而是補充法律!雖然「憲判」位階更高形同憲法,但也不能逾越憲法;畢竟與修憲程序需達選舉人8百萬票以上才能通過;此與《憲法訴訟法》第30條所定判決所需大法官人數額度,畢竟有很大的距離。

甚至,《憲法訴訟法》也未明文規範立法機關自我放棄的職權;因為《憲法訴訟法》第38條後段「各機關並有實現判決內容之義務。」,即給立法機關一再修法促其實現判決內容的機會,此非司法機關得以逕行干涉之處。

憲法賦予立法機關「最高」立法權

法制局報告文獻源自憲法教授廖元豪撰文,廖質疑:「司法可以、適宜、應該干涉立法或行政命令的一般性效力嗎?這是不是逾越了裁決案件的本質呢?」廖教授援引德國主流見解「立法機關可重新制定已被宣判違憲的法律」。畢竟,司法權功能在於裁判已發生的個案,並無延伸拘束未來立法的效力!

最後必須釐清,憲法法庭不是民選機關,民主國家是採取「國民主權論」,而非「司法主權論」,立法院才是代表人民立法的最高憲政機關;無論司法解釋或司法憲判,均無法限制立法機關遵循憲法賦予之職權,主動並重新立法,以體現最新民意。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※