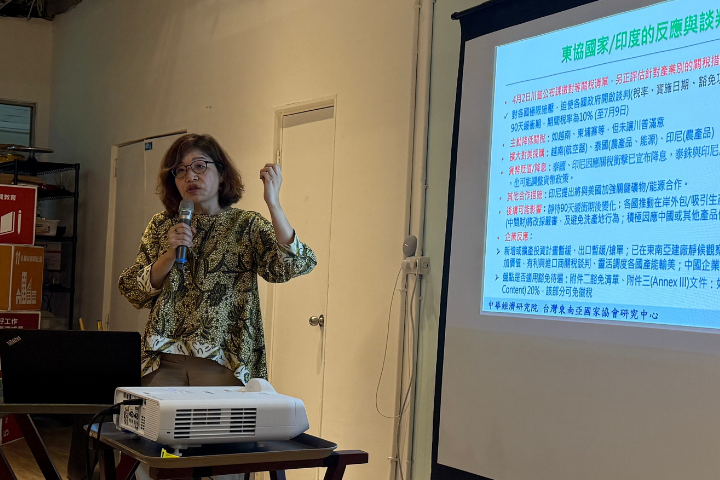

「地緣政治論壇」4日於國立政治大學登場,邀請中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈在會中發表專題演講《川普2.0下的東南亞──地緣政治與兩岸產業競合》,針對美國總統川普(Donald Trump)重返白宮後全面啟動的「對等關稅」政策,可能對供應鏈、轉口貿易、台商布局與區域政治經濟產生的深遠效應,提出對區域產業鏈變動的整體觀察與因應方向。

徐遵慈指出,美。越7月2日達成新關稅協議,美方對越南商品課徵20%稅率,雖遠低於4月宣布的47%,但轉口貿易則課徵高達40%稅率,留下諸多疑問,包括轉口貿易如何界定、中國是否反制、是否衝擊東協整體談判立場,以及其對其他國家可能產生的示範效應。她提醒,必須特別關注轉口貿易計算機制及美國掌握的情報。

徐遵慈說,美方已要求越南強化原產地規則,包括核發證照與查緝機制,並降低中國中間財使用比率。雖然越南暫時拿到20%優惠稅率,但若美方認定其仍涉及洗產地,即可能重新調高稅率。相對地,越南承諾對美產品零關稅,恐衝擊越南農業並激發反向轉口貿易,使整體貿易體系更混亂,也可能降低外資投資意願。

她在論壇上也提到,美方持續質疑是否有大量陸資企業轉進越南。雖然外界原預期越南會成為川普關稅政策下的重災區,但根據越南官方統計,當地前六個月加工與製造業成長仍達雙位數。包含多國企業依然看好越南作為生產基地,供應鏈短期內不會撤離。

徐遵慈表示,川普推動的2.0關稅政策並非自4月才開始,而是早已透過稱之為「盲盒」的政策工具箱,推動懲罰性關稅,包括汽車與零組件在內。接下來外界正關注美國是否對半導體與藥品原料展開調查,鋼鐵產品則已擴大課稅。此外,美方也尚未動用反傾銷與平衡稅等手段。

她指出,若綜合美國4月2日針對全球上百國所公布的稅率清單,平均課稅最高的區域是東南亞(含東協十國與東帝汶),達30.9%;其次為東亞,再者為南亞。這些地區普遍與中國保持緊密貿易關係。越南即為典型例子,其供應鏈高度依賴中國的中間財。美方對此態度明確,認為當地工廠組裝的產品實為中資企業變相出口。

她說明,雖然當地部分台商因主攻歐盟市場,未受美方關稅影響,但美方仍注意到有許多中國小廠透過簡單設廠程序,將產品包裝為當地產地後出口至美國。這也是美國高度警惕轉口與洗產地的背景。

至於台灣對美課重稅是否不公平,徐指出,美國不僅計算關稅,還綜合加值稅與匯率操作進行判斷。川普政府與各國談判時,除稅率本身外,更關鍵的是談判時效與是否能針對關鍵產品獲得豁免。

根據徐遵慈訪談台灣電電公會結果,目前在東南亞的新投資案幾乎全面暫緩,同時廠商也啟動搶單行動,並與美國進口商協商關稅分攤機制。此外,是否可利用美國列出的豁免條件,也成為業界觀察焦點。

目前尚無台商宣布撤出越南,但已有部分企業啟動轉向印度或孟加拉的評估。同時,菲律賓已展開招商,部分台商正尋找緊急應變方案。徐遵慈提醒,豁免條件非常關鍵,川普1.0時期雖對中國全面課徵301關稅,但透過美國進口商申請豁免,最終有六到七成獲准。而川普2.0已明列豁免清單,因此在全世界各地都有工廠的業者,就可以靈活調整生產配置。不過,目前台灣廠商在墨西哥與印度的配套尚不完整,可能需補強生產設備。

筆電與智慧型手機過去已獲豁免,是否續留豁免清單,仍是市場高度關注焦點。但得有一些防禦性的行動。此外,儘管中國仍為主要生產基地,其全球比重已逐步下降。

針對美方對洗產地的認定,徐遵慈指出,美國無接受亞洲常用的「30%在地化」邏輯,只要存在偽造產地證明、從中國製造轉經越南出口等情況,皆被視為產地詐欺。美國已與越南、泰國協商強化查緝與對接轉口監測系統,若越南未確實查緝洗產地,川普政府還是可以一拳打下去。

她進一步指出,美方要求越南三項重點:一、強化洗產地查緝(特別針對中資企業);二、重新檢視原產地規則;三、降低中國中間財依賴。電電公會則認為,若無法使用中國製中間財,越南台商即無法生產,這方面影響甚鉅。美方統計顯示,越南出口美國的1300億美元產品中,有三分之一原為中國製造、越南轉口。

徐遵慈表示,儘管台灣與越南採行類似「30%在地化」制度,但美國不吃這套。台商強調,產地認定問題甚至比關稅本身更棘手。

她最後說,對東協而言,如何維持與美國良好關係同時兼顧對中國的依存,是當前最大挑戰。川普政策已對東協對美信任造成傷害。對台灣而言,最大壓力不在關稅,而是匯率。若未妥善應對匯率議題,對台商將造成嚴重衝擊。

雖然2024年上半年出口因急單與拉貨尚可,但2025年起恐將面臨實質下行壓力。關稅對台灣高科技產業影響有限,多數伺服器、半導體產品已獲豁免,不論稅率高低皆無實質負擔。但徐遵慈特別點出,半導體設備中所含的化學品卻須繳納關稅。

她並引述美國半導體官方機構的話,即便如台積電赴美設廠,其供應商也未必能跟著享有免關稅優惠。美方認為,美國有本地供應商可用,台積電應採用當地材料,美方認為,這是真正讓美國半導體供應鏈發展的重要關鍵,這答案讓她非常驚訝。

總結來看,徐認為,對台灣來說,更大的挑戰在於海外投資持續上升。2024年台灣對海外的總投資金額已達440億元,創下歷史新高,且預期仍將持續增加。她強調,未來這筆投資總額還會不斷成長,但「回到台灣」的比重卻非常少,這將是未來不可忽視的重要課題。