吳威志/中華人權協會副理事長、國立大學法律研究所教授

花蓮陸配村長鄧萬華因具有中國國籍而遭解職,花蓮縣府雖以訴願撤銷原處分,但遭到內政部反對堅持必須依法解職。類似的遭遇尚有南投縣議員史雪燕、北部四名村里長,加上藍白兩黨不分區候補立委各有1位陸配,將來必有一番法律與政治的論戰。

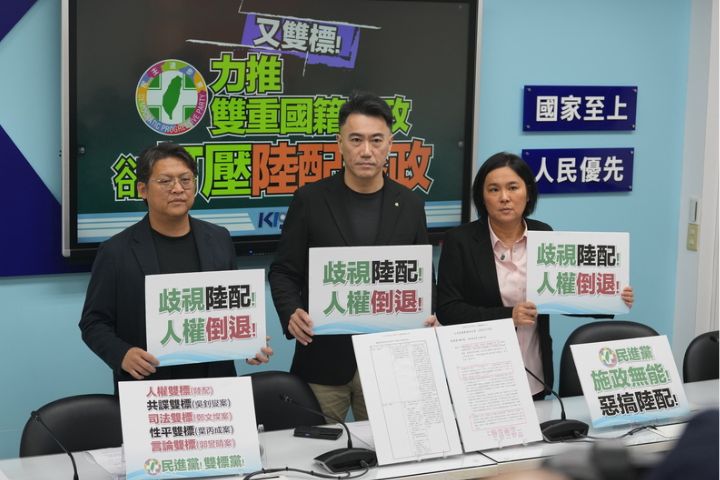

陸配參政權受阻撓 在野黨應積極修法

自政府開放兩岸人員往來交流,依據《憲法增修條文》明定,自由地區與大陸地區人民的權利義務,得以特別法為規範,而「兩岸人民關係條例」即為此處所指特別法,如未完成修憲、修法都是有效法典。後者屬於法律層次,已就大陸地區來台人民的戶籍、身分、就業、公職參選及任職資格等事項完整規範。一直以來政府便以照顧「家人」之理念出發進行法規範及其解釋與適用,對象包含陸配在內的所有新住民。

「兩岸人民關係條例」(以下簡稱《條例》)第1條雖明定:「本條例未規定者,適用其他有關法令之規定」。但他法或命令仍不可違憲、違法,而侵害憲法規範國民參政之基本權;故原籍中國大陸者取得我國國民身分後,仍有必要保障其參政權及合理限制。

因此,《條例》第21條規定陸配參政權取得,需設籍滿10年後方可登記參選;這是憲法比例原則的考量,使民主憲政秩序得以穩定維持。故參選活動以及當選後任職之資格條件等,未規定者自應與所有國人一樣才是。

惟國民兼具外國國籍者,於任公職時基於「忠誠義務」應予放棄其外國籍;故《國籍法》第20條規定「應於就(到)職前辦理放棄外國國籍,並於就(到)職之日起一年內,完成喪失該國國籍及取得證明文件」。

但當事人如何放棄?如何申請程序?若原籍各該國法令無法辦理或不願辦理,難道基於「國人」與「家人」的雙重身份,就不能享有憲法上參與公共事務的權利嗎?事實上,聯合國「公民與政治權利國際公約」早有相關規範。該公約第廿五條強調「凡屬公民,無分任何區別,不受無理限制,均應有權利及機會」,公約還進一步明定權利尚包含「直接或經由自由選擇之代表參與政事」、「實施選舉投票及被選權」、「以一般平等之條件,服本國公職」。

又依據我國《國際人權兩公約施行法》及司法院釋字第329號解釋、最高行政法院在103年決議,政府應促其公約內容的實現。所以國民黨立院黨團擬修《國籍法》、民眾黨團擬修《兩岸人民關係條例》解套,都是符合國際人權法的方向。

內政部長劉世芳惡意阻撓修法

不料,內政部長劉世芳卻表示中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍,在台擔任公職只能對單一國家效忠,反對中配特權修法。劉部長請不要忘了,陸配是領有中華民國身分證的國民,是憲法公民權保障的對象。

再說依據《兩岸人民關係條例》,兩岸關係是特殊一國兩區的定位,雙方憲法及法律都未將對方定義為「外國」,行政機關依法行政,不得自行修改「國家」定義;《兩岸人民關係條例》便是《國籍法》的特別法,具有優先適用且排除普通法的位階。

當然,為解決僵局修法讓陸配只要聲明放棄中國國籍並簽名具結,就算完成手續,不失完備特別法之道;中國不承認中華民國國籍,復因賴政府已對兩岸關係定格「敵對狀態」,修正《條例》將陸配等同於「起義來歸」者,台灣只要單方面認定即可。一方面保障憲法賦予的國民參政權,另一方面,不論那個黨執政,都呈現出對待陸配等同於對待中華民國國民,也是兩岸一家親的體現。除非政府就是歹念橫生,把陸配視為敵人,才會一味蠻橫剝奪陸配的參政權。