劉佩怡/國立金門大學國際暨大陸事務學系主任

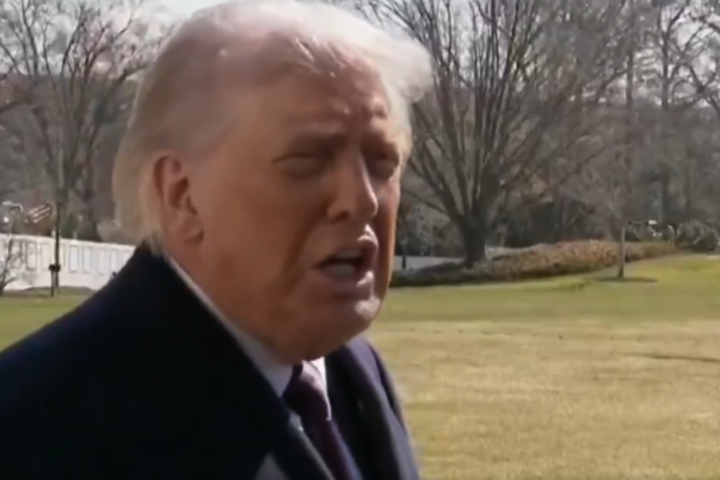

在一個談判過程中,通常先表示要求談判或丟出籌碼者,往往表露出有較高的急迫性和需求性。因此,最近有關11月24日的「川習通話」,部分媒體探討究竟是誰先提出通話請求的問題,不能說是無謂的爭論。只是,一開始許多媒體引述《華爾街日報》的最初報導,稱是習近平主動致電,認為這是中方罕見的主動外交接觸,也因此台美有部分智庫與媒體稱「習近平急了」,諷刺北京的外交盲動。

然而根據大陸外交部發言人的表示,此次通話是由美方發起的;部分媒體似乎並不重視。直至美國財政部長貝森特出面證實,是由美國總統川普主動致電,大致的情況才明朗化。

但筆者接下來要討論的是,為何川普要致電習近平?

技巧性迴避台灣問題

根據中國大陸《新華社》報導,習川通話雙方都提到台灣。習近平在通話中闡明中方在台灣問題的原則立場,強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成;而針對高市首相在日本國會的言論,習表示中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義,當前更應共同維護二戰成果。因此,習川通話的焦點顯然就在「台灣有事」議題上。

但是,川普於社群平台Truth Social發文時表示,他們通話主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品等貿易議題上。筆者以為,是川普技巧地迴避這個問題,因為才剛在釜山APEC場邊會議討論了這些問題,沒必要再以熱線方式進行再次討論;如果不是「台灣有事」議題,也不必在「川習通話」後立刻進行「川高通話」。

更合理的推測是,川普擔心「台灣有事」議題影響他在美中「大交易」佈局,成為美中談判的變數,才有了這兩個通話。然後再技巧性地由財政部發布訊息,而非由國務院發布,故意迴避了真正主要的台灣議題,避免這個議題成了美中談判的絆腳石。畢竟,通話中也連帶地討論到俄烏與貿易問題,至於何謂「主要」議題,只是認知的問題。

換句話說,雖然不至於是要日方撤回「台灣有事」主張,但川普這兩通電話的基本意義便在於,傳遞美方希望東京降低因為「台灣有事」對區域穩定的可能變化,打亂美中大交易的主旋律。因此,接下來如果看到「台灣有事」議題在日本官方的降溫效果,便可瞭解這個研判是否正確。

中美兩大考驗

這個事件有著兩大考驗:對於北京而言,中國大陸正嘗試建立新的亞太秩序,推動、穩固中國大陸的亞太霸權地位。這個地位的建立,必須是通過亞太周邊國家對中國大陸「大國主張」的承認與接受;並且是承繼、延續自二戰以來所有的中國權益(即使1971年之前中華民國仍有效地代表中國)。這也是為何,北京要重新討論日本戰敗事實、反法西斯主義戰爭的勝利,以及台灣光復的原因。這個主張可以達到要求日本在第一島鏈的角色限縮,穩固中國大陸對第一島鏈的戰略控制,也穩固北京對台灣的主張。

另一個考驗是對美國的考驗。第一任的川普戰略與前一任拜登的戰略,都建立在對中敵對的立場,但在經歷十年的鬥爭後,川普顯然調整了他的戰略,而朝向如何在競爭中找到合作;並且在合作中又能夠有效地壓制中國的崛起而發展。

中美的兩大考驗必然具有矛盾性,但不必然便是零和的。「川習通話」的意義便在於,川普已成功建立與習直接溝通的管道,並且也獲得習的認可。如此,中美之間產生誤判、誤解的空間縮小,武裝衝突的可能性降低,也較有可能針對某些議題得到共識。