在「精緻餐飲」橫行、「外賣無孔不入」的北京,一個名為「小廣東」的流動炒飯攤,成為都市人夜晚的信仰。這場對「鑊氣」的追尋,不只是味覺盛宴,更是城市邊緣人尋找歸屬的旅程。

「鑊氣」幾乎成了餐飲業的神話。當師傅高舉鐵鍋、火苗竄動、鏗鏘作響的烹飪場景,在外賣取代街頭煙火的年代裡,成了都市人共同的懷舊想像。然而,北京東三環高架橋下,一個名為「小廣東」的路邊炒飯攤,重新點燃了這種久違的熱氣。

據《新周刊》報導,每到晚上九點,橋下人聲鼎沸,鐵鏟碰擊鍋壁的聲音此起彼伏。炒飯師傅頂著食客炙熱的目光猛火爆炒,洋蔥、雞蛋、臘腸、臘肉在火焰中翻騰,煙霧繚繞,高樓之間瀰漫著濃烈的油香。

這樣的畫面,成了北京夜色裡最迷人的景象。還有人為了吃上這頓飯,排隊排了3小時。

城市獵食:尋找「小廣東」

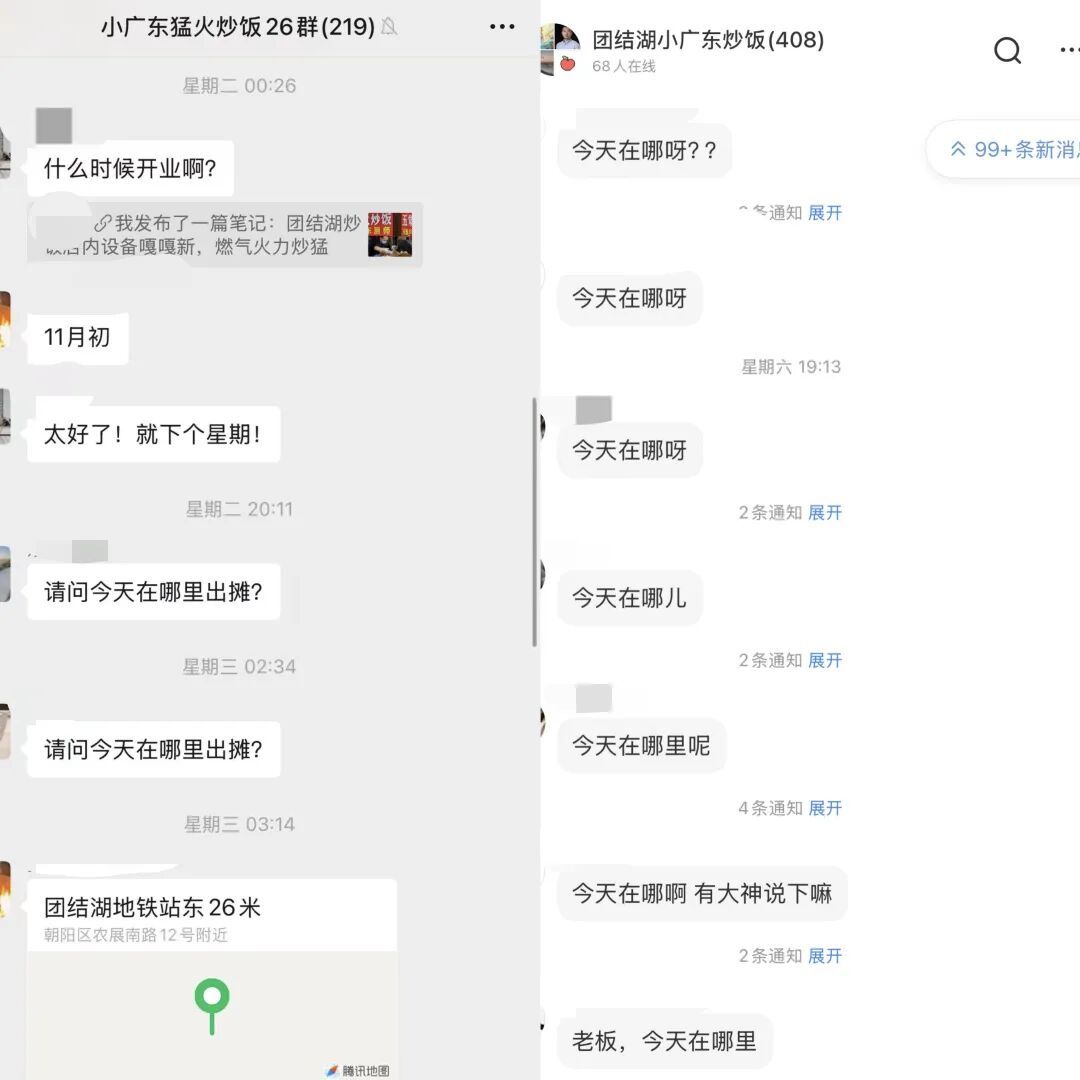

生意太火,攤位不得不流動經營。想吃一頓小廣東的炒飯,幾乎得靠體力與運氣。

晚上十點,北京的工作群剛結束白天的喧囂,另一個群卻在蠢蠢欲動——

「今天出攤嗎?」這句暗號,在群裡刷屏。

運氣好的話,會有好心人發出定位;更多時候,只能盯著螢幕,一遍遍刷新,尋找「出攤蹤跡」。

一位住在東壩的顧客回憶,她離「小廣東」最近的一次是9月29日,那天攤子就在離家不到一公里的街上。可惜她在外地出差,等回來再看,攤位早已轉移。

「吃這盒炒飯就像城市尋寶,錯過一次,要再等天意。」她苦笑說。

因為火爆,也出現了模仿者。有人吃完幾天後才發現:「原來我吃錯了!」

鑊氣的魔力

究竟這份炒飯有何魔力?

據吃過的人描述,秘訣就在那口「鑊氣」。

炒飯入口粒粒分明,臘腸的甜、洋蔥的焦香與雞蛋的嫩香在嘴裡層層堆疊。幾分鐘的翻炒,像是一場味覺的煙火秀。

更難得的是,這家看似簡陋的攤位,食材卻極講究——臘腸、米粉等主料,全從廣東韶關空運北上,只為還原家鄉風味。

對都市白領來說,這種真實的熱氣與踏實的香氣,是被外賣包裝紙掩蓋太久的渴望。

深夜的「髒攤信仰」

其實,北京人對「髒攤」的熱愛並非今日才有。

幾年前,青年路的「老張拉麵」也曾創造夜晚神話。這家原本只在午夜12點營業的牛肉麵攤,最初只是地鐵口邊一個鐵棚,如今卻成了明星都愛打卡的地標。

加班白領、司機、夜歸人,無論嚴寒與酷暑,深夜都在那裡排隊。那碗看似平凡的清湯牛肉麵,配上肉丸、滷蛋與秘製辣椒油,一口下去,驅散了整日的疲憊。

同樣的故事,還有交道口胡同的張媽媽缽缽雞、民族大學西門的鴨血粉絲湯、菜市口的鐵板燒……。

這些「地下必吃榜」,撫慰了無數孤獨的靈魂。

髒攤的溫度:不講究的自由

「髒攤」的「髒」,其實是一種真實與放鬆。

在這樣不拘小節的環境裡,人們可以放下社交禮儀,不必顧忌形象。

坐在小凳上吹著夜風,跟陌生人拼桌,聊著工作、人生、租房的苦與樂——這種親切,是餐廳裡難以複製的。

對加班至深夜的打工人而言,這些小攤是最可靠的「宵夜保障」。朋友可能臨時放鴿子,但攤主的準時率驚人——每天出現、火力全開,像是都市裡最忠誠的陪伴。

從街邊到文化:全球都愛路邊攤

或許,人類對路邊攤的熱愛,是刻在基因裡的。

在美國,餐車文化(Food Truck)可追溯至19世紀。城市化初期,它為勞工提供廉價熱食;即便在經濟蕭條時期,依然蓬勃發展。如今的美劇裡,餐車早已成為自由與創業精神的象徵。

而在中國,街頭小吃幾乎定義了「地方味」。

《舌尖上的中國》《風味人間》《人生一串》等紀錄片中,無數鏡頭記錄了鐵鍋、炭火、煙霧與笑聲交織的瞬間。

這些不入餐廳、不上菜單的美食,才是最能代表中國日常的味道。

對抗「情緒勞動」的反叛

與此同時,Bistro、主理人餐廳、網紅打卡店在城市中不斷湧現。它們講究儀式感、環境與審美,但也在無形中製造壓力。

高價的套餐、刻意的氛圍、精緻卻「克制」的分量,使得「吃飯」變成一種情緒勞動。

而「小廣東」的炒飯則恰恰相反——沒有美學濾鏡,只有鐵鏟與火焰的交響。十幾塊錢,就能讓人徹底放鬆。

「吃這樣的飯,不是炫耀,而是生存。」一位顧客在社群上寫道。

煙火人間仍在

在北京、深圳、杭州這些被戲稱為「美食荒漠」的快節奏城市裡,「小廣東」的存在像是一道反光。

它提醒人們:城市的靈魂,不在於冷光霓虹,而在於夜色裡那股真實的炊煙。

或許,正如《新周刊》所言——

「漂亮飯」只是朋友圈的裝飾品,

而那些油煙滾滾、火光閃爍的「髒攤兒」,

才是都市打工人心中永遠的「白月光」。

那一勺熱氣翻騰的鑊氣,或許正是北京最真實的溫度。