《紐約時報中文網》今天(4日)刊出分析指出,中國經過20年的長期部署,致力降低對美國等國的經濟依賴,建立起可與華府抗衡的產業與貿易手牌,如稀土、藥物原料與電器設備等關鍵領域。隨著「自立自強」政策深化,西方在經貿施壓上可動用的籌碼正逐漸減少。

報導指出,「自力更生」一直是中國經濟政策的核心方針,早在胡錦濤時期便已奠基。多年來,北京透過政策引導與國家投資,推動國產替代進口製造品的戰略,儘管這一過程成本高昂且效率不佳,但最終結果明顯削弱了西方在經濟對抗中的談判優勢。

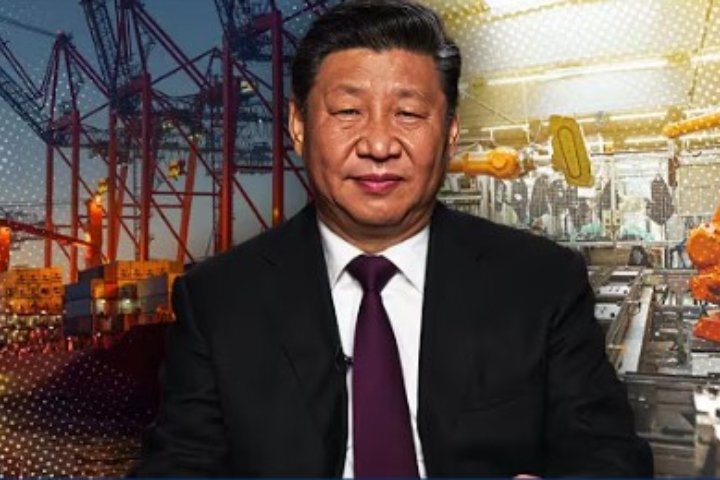

近期召開的中共二十屆四中全會通過「十五五」(2026至2030年)規劃建議,大陸國家主席習近平在會中明確表示,「我們必須加快高水準科技自立自強。」會議公報也要求政府與企業加快建設「製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國」等,全面推進科技與產業自主能力。

大陸中央政策研究室副主任田培炎上周也曾在《求是》期刊撰文指出,「完整產業體系有助於增強產業鏈供應鏈的韌性」,並能築牢「經濟安全屏障」,進一步說明北京長期推動製造業自主的戰略思維。

《紐時》指出,中國如今幾乎完全掌握全球稀土金屬與稀土磁體供應,這一優勢在中美關稅戰中成為最強反制手段,也使美國總統川普在釜山「川習會」中不得不在部分經貿議題上讓步。

此外,中國同時是全球主要的抗生素與藥物原料供應國,並主導大量電氣設備與低階晶片製造。大陸前工信部長金壯龍曾表示,在全球500項主要工業產品中,中國有逾220項產量居世界第一,這一產業規模使美國在試圖反制時選擇受限,即使華府威脅限制出口,也僅能針對少數美國高科技產品如飛機零組件做出反擊。

報導指出,北京透過龐大的製造業基礎結合國家干預機制,如今全球僅剩少數產業仍由美歐企業主導,包括商用飛機及最先進的半導體領域。美國外交關係協會(CFR)高級研究員塞瑟(Brad Setser)指出,除了少數由美國企業設計但非美國製造的尖端晶片外,「習近平已在逐步將美國進口產品排除出中國供應鏈方面取得顯著成果」。

整體而言,北京二十年來以「自立自強」為核心的產業戰略正逐步生效,讓西方國家對中國經濟施壓的空間愈發有限,也使中美經貿競爭進入更對等的階段。