睽違六年舉行的「川習會」未如外界預期討論台灣問題,引起各界廣泛討論。對此,中華經濟研究院院長連賢明今天(3日)指出,中美峰會未提此事實際上反映了雙方分歧太深,在台灣問題上的立場差距太大,幾乎無法達成共識,「川普選擇把相關議題暫時擱置,並選擇往後的合適時機再處理」。

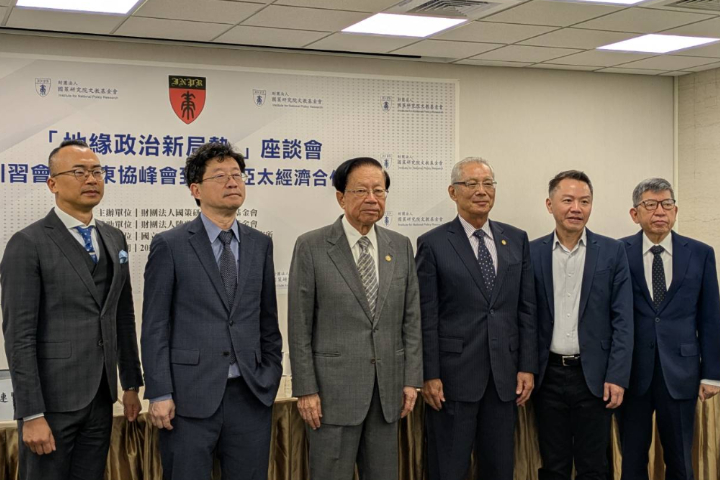

國策研究院今上午舉辦「『地緣政治新局勢』座談會:從川習會面、東協峰會到慶州亞太經濟合作會議」。第一場次聚焦川習會核心議題,包括連賢明、前駐美代表高碩泰、國策院執行長王宏仁、中研院歐美所研究員林正義等專家,深入探討川習會後的印太新局與台灣的戰略角色。

台灣問題:中美分歧大 擱置爭議、回暖雙邊關係

川習會此次未提台灣,跌破大家眼鏡,連賢明分析,川普一向重視大國領袖的顏面,不願在公開場合碰觸爭議性話題,「他寧可把台灣議題暫時擱置,等到美中貿易談判塵埃落定後,再尋找合適時機處理。」

連賢明指出,中美峰會未提台灣,實際反映了雙方分歧太深,在相關問題上的立場差距太大,幾乎無法達成共識,才會有此結果。

國策院執行長、成功大學政治系教授王宏仁也提到,這次川習會僅進行約100分鐘,遠短於原先預期的3至4小時,而會後既無聯合聲明,也無公開協議內容,僅出現川普的回應及白宮、新華社各自的版本,顯示雙方差距甚大。

王宏仁指出,外界原本預期台灣會成為談判焦點,但最後沒談到結果也讓人擔憂,但他認為這不必過度緊張,「中共四中全會後,有許多內部事情需要處理,而美方也守住底線,雙方選擇『不提』反而是避免正面衝突的結果」。

對此,高碩泰指出,台灣未被列入川習會議題並非壞事,會前雙方頻頻「打太極」試探到最後一刻才確認兩人會晤,「如果習近平會中提出台灣問題被打槍,那將是顏面盡失。」他認為雙方選擇「擱置爭議、尊重彼此分期」反而更穩妥。

對於中美關係,高碩泰表示,川普與習近平自2019年後首次在韓國的會談,象徵中美關係邁入「新的回合」,但這場競逐仍是「愛恨交纏、糾葛不清」的長期賽局。他以近期甫落幕的美國職棒世界大賽的第七戰比喻兩國互動:「不到最後一局,不知誰勝誰負,任何一次爆投、保送或排兵失當,都可能逆轉戰局」。

高碩泰援引美方中國專家學者白邦瑞(Michael Pillsbury)的「百年馬拉松」觀點,強調中美力不在短線議題得失,而是制度、國力與戰略體系的全面競賽,「現在他們仍在管控分歧、鬥而不破,目前是一種可管控的競爭關係」。

中美進入長期競賽 去風險是雙邊務實選項

中美角力不斷,不過高碩泰指出,雖然貿易戰、科技戰、稀土戰都讓彼此「卡脖子」,但雙方都明白「脫鉤不可行」,唯有「去風險(de-risking)」才是務實選項。他進一步分析,四中全會後習近平更鞏固黨政軍控制,

高碩泰說,中國應對貿易戰的態度已從以前的防禦轉為攻勢;而中方常提的「共創雙贏」(Win-Win) ,在華府眼中被解讀為「中國要贏兩次」美中間的愛恨糾纏將長期存在,這場延長賽誰也無法提前退場。

連賢明也提到,中國在川普第二任期的貿易戰中準備更充分,對關稅、科技、稀土與國防四大戰線均有反制策略。他指出,中國早在談判前就啟動稀土、農業與反壟斷調查等反制措施,「這一任的中國是有備而來、能打長期抗戰的中國」。

整體來看,連賢明表示,雙方雖「宣稱共識良好」,但實際上沒有具體合作進展,頂多是同意繼續談,「這是一場結論先行的會議,大家都不想翻臉,但也談不出新路」。

林正義則認為,中美互有讓步,但誰也沒贏下貿易戰。他列舉中國推遲稀土新制一年、在抖音議題上接受美方安全條件、承諾三年連續購買美豆 2500 萬噸等動作;而美方也在關稅與俄油採購問題上有所鬆動。

林正義指出,美國正積極籌組稀土供應鏈反制聯盟,與馬來西亞、泰國、澳洲、烏克蘭等國協議合作,同時扶植核潛艦製造與能源供應體系,意在削弱中國戰略資源優勢。

外部環境邁入穩定 台灣要把握戰略主動權

他引述王毅的發言:「中美將進入一段相對穩定期」並指出,此一趨勢可能延續一年。而台灣在外部穩定之際,更應強化內部與盟友間的「戰略溝通管道」,包括非官方或半官方機制,避免戰略誤判與內耗。

高碩泰提醒,目前台灣要在印太競局中「創造價值、持續升值」,援引美國諺語指出「若不坐在餐桌上,就會成為菜單上的一道菜。他認為,台灣應擺脫自我設限,勇於出聲,美日台韓可能將形成新的平台,台灣可以很務實、大膽的參與,已經沒有模擬兩可的空間。

連賢明提到,美國目前最在意的兩個產業是造船與半導體,而台灣在其中都扮演關鍵角色,「我們向哪一邊傾斜,都足以影響中美競局結果。」他強調,台灣應保持信心與彈性,不必頻繁亮牌,但絕不能成為只是被談論的棋子,而要成為能影響賽局的行棋者」。