「出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟!」對於三國迷來說,四川成都的諸葛武侯祠是個不能不去的景點。來到武侯祠,撫讀唐碑明塑,感受三國情懷;遊畢再去緊鄰武侯祠的錦里民俗區逛逛,是最閒適的半日遊。

成都武侯祠始建於西元223年,由武侯祠、漢昭烈廟及惠陵組成,不過大家都習慣將三者統稱為武侯祠。這裡也是大陸唯一君臣合祀的寺廟,其中武侯祠的「武侯」指的是諸葛亮,他死後後主劉禪追諡他為「忠武侯」,用來表彰他的忠貞和勇敢,「侯」則表示他生前的爵位;漢昭烈廟則是祭祀漢昭烈帝劉備;惠陵是劉備的陵寢。

武侯祠分為前後兩殿,前面是昭烈廟(昭烈殿、劉備殿),後面是武侯祠(忠武殿、諸葛亮殿),形成「君主vs軍師、前高s後低」的格局。從昭烈廟大門一進去可先見到「唐碑」,全名又叫蜀丞相諸葛武侯祠堂碑,由柳公綽書寫、唐宰相裴度撰文、石匠魯建鐫刻而成,因為文章、書法跟鐫刻都非常精湛,又有「三絕碑」的美名,從唐代流傳至今,碑文裡講述的都是諸葛亮的一生。

接著是東西兩側的廊道,各有14座文武官雕像,依照職位高低排列,左邊是武將,以趙雲為首,不過趙雲並非武將打扮,竟是文官造型,令人跌破眼鏡;右邊是文臣,以馬良為首。

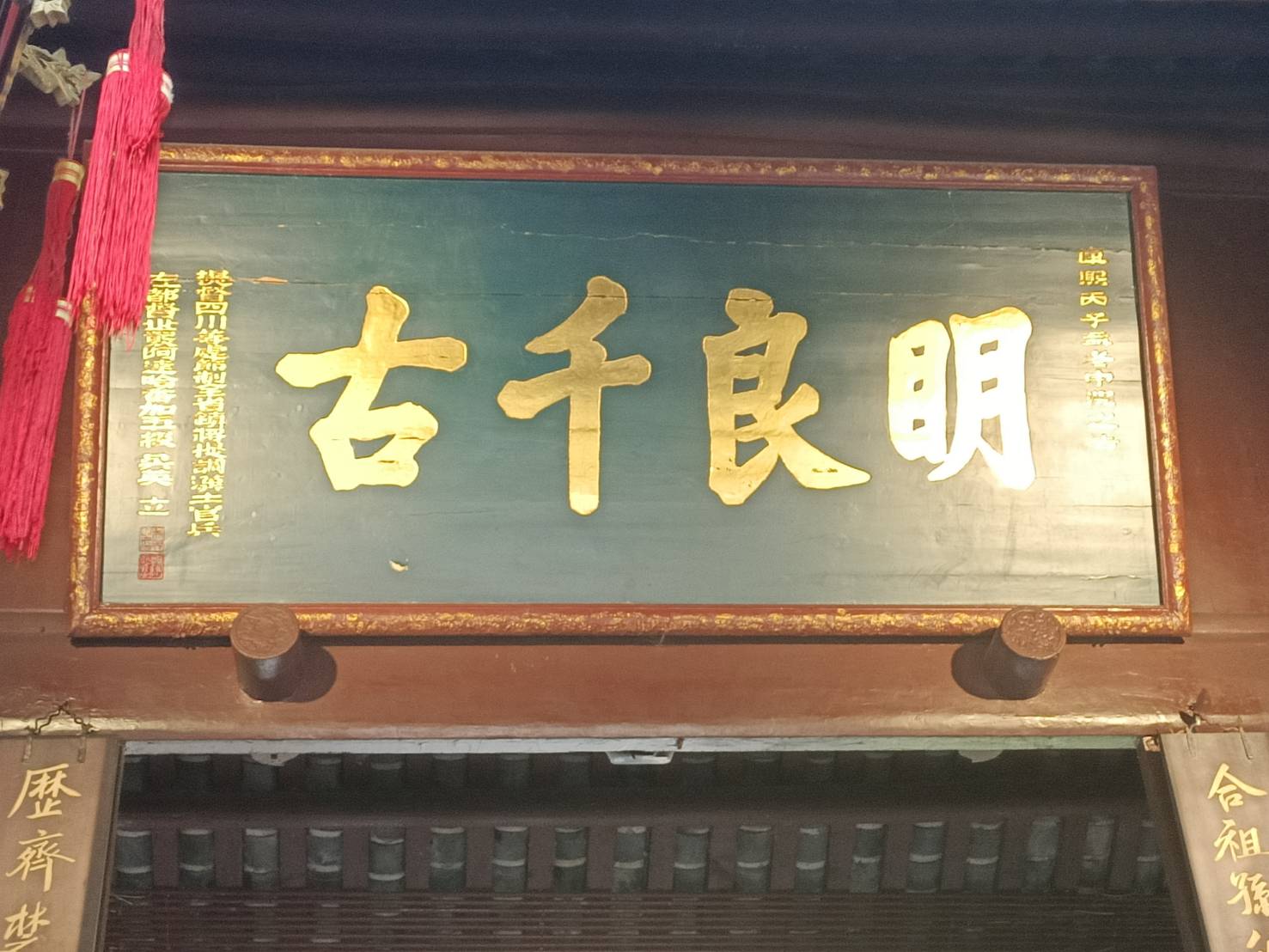

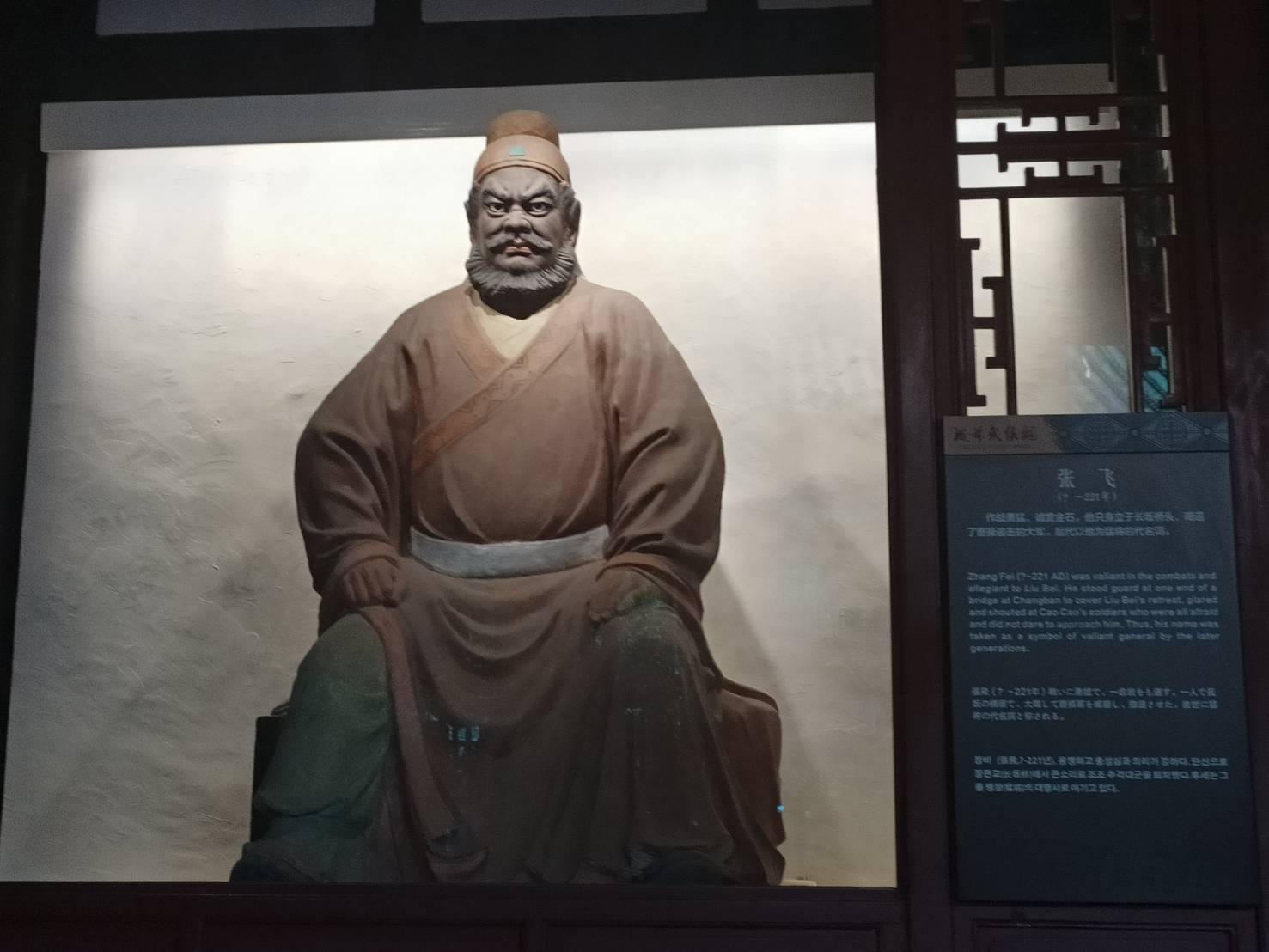

劉備殿上方匾額寫了「明良千古」四個大字,正殿裡面有3公尺高的劉備塑像;兩側東偏殿是關羽父子塑像(子關平、關興)跟其部將趙累、周倉,西偏殿是張飛祖孫三代(子張苞、孫張遵)的塑像。不過關羽在這裡的塑像是慈眉善目、相貌白淨,跟戲曲中的形象並不相同,要不是旁邊放著青龍偃月刀,真會跟劉備的形象搞混。

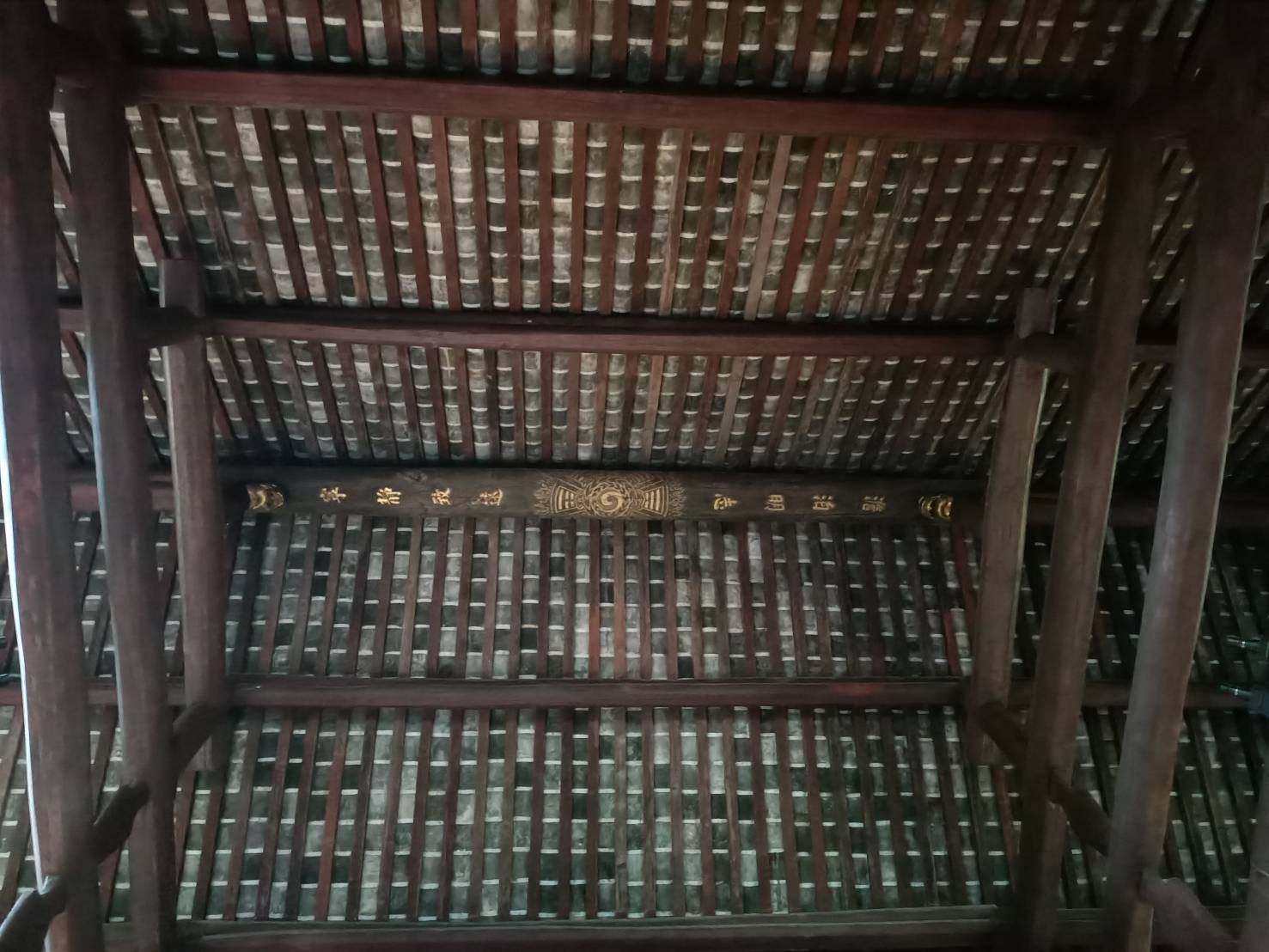

後面的諸葛亮殿則懸掛「静遠堂」的匾额,左右兩側書僮,一個捧著兵書、一個手持寶劍。正殿供奉諸葛亮祖孫三代塑像,諸葛亮貼金塑像是羽扇綸巾。很特別的是,在諸葛亮殿抬頭往上看,屋頂樑柱上刻著「寧靜致遠、淡泊明志」幾個字,若不是導遊提醒,絕對不會注意。

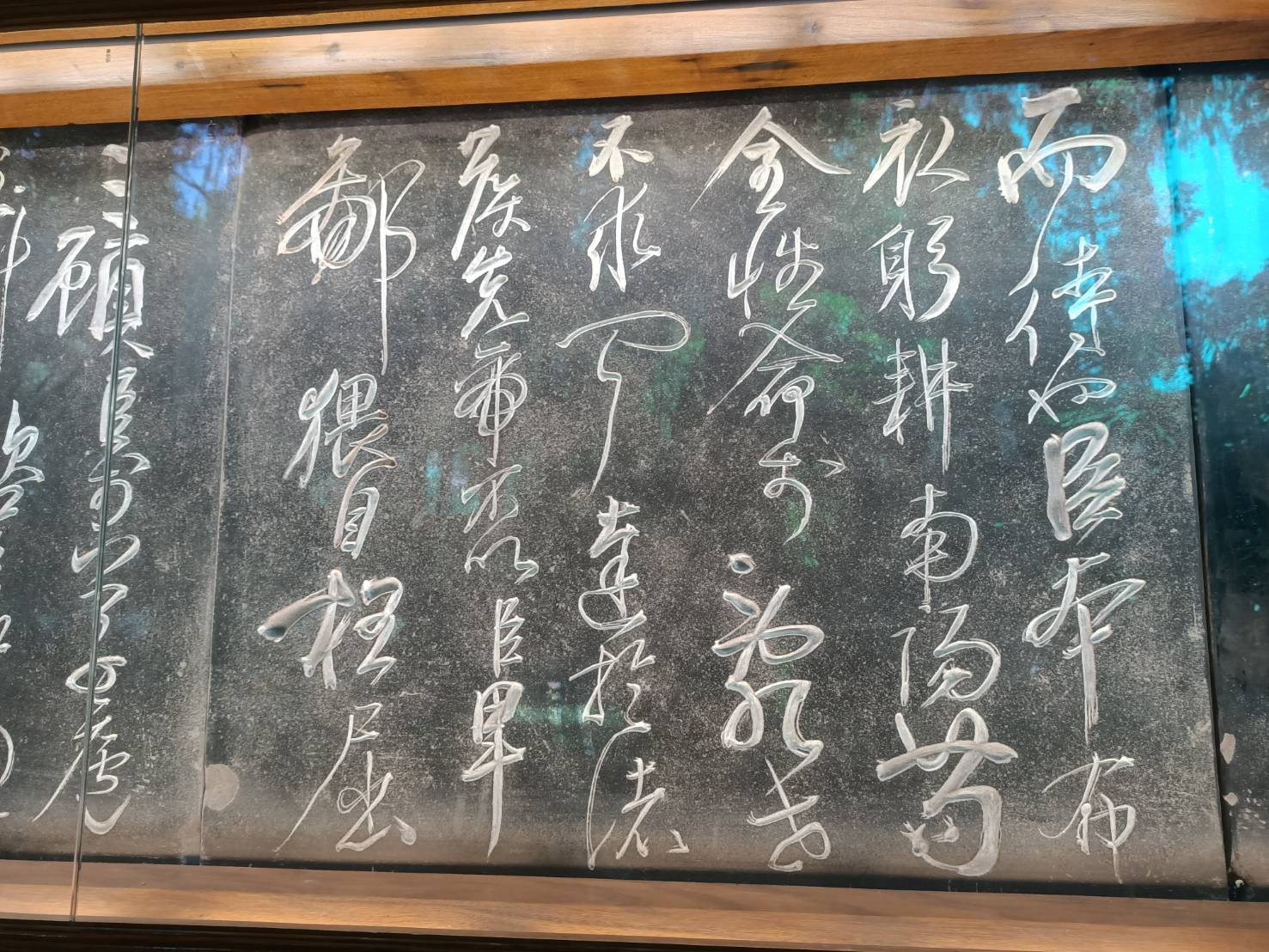

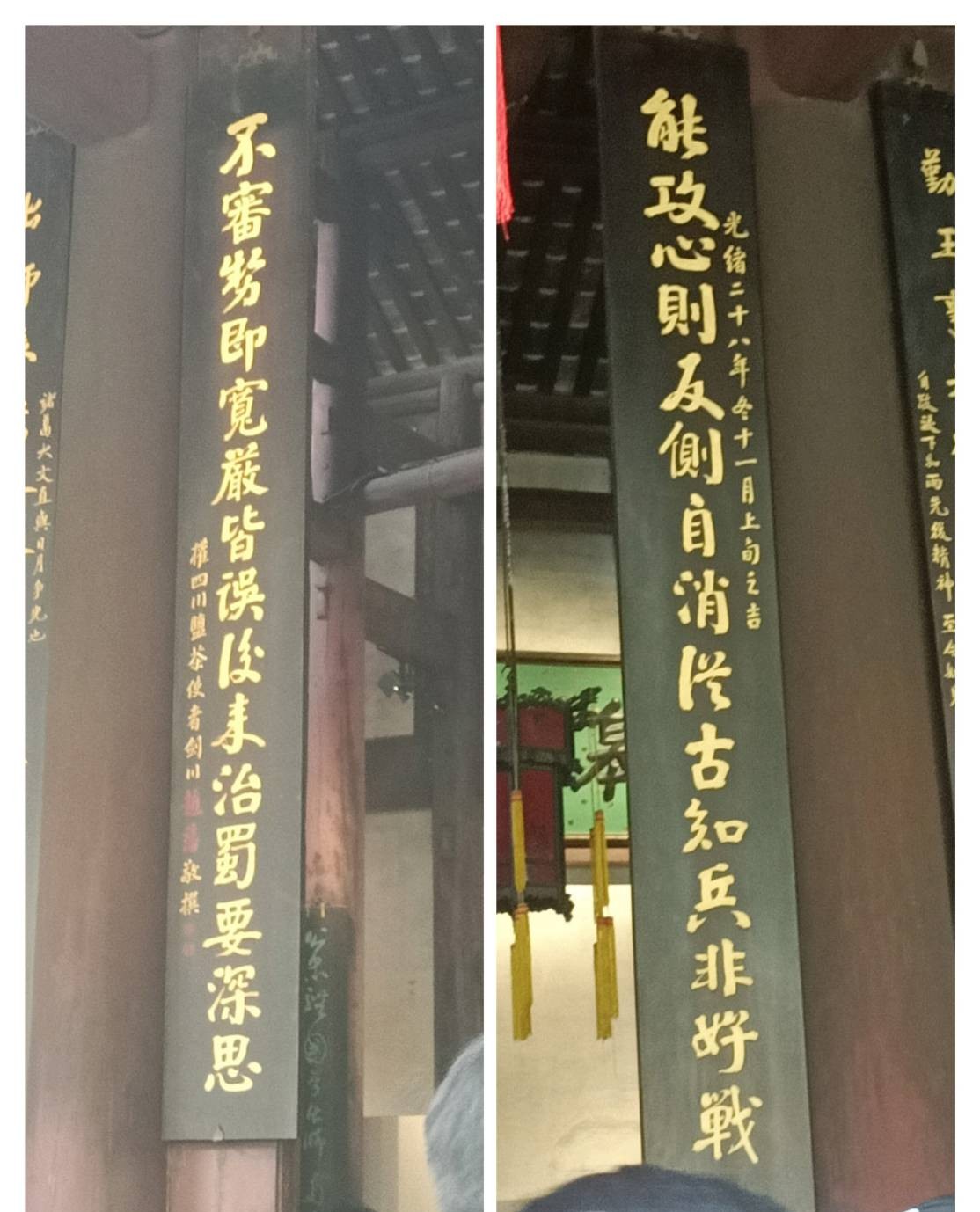

武侯祠有許多碑帖,必看的兩個鎮館之寶,一個是抗金名將岳飛書寫的〈出師表〉,據傳是岳飛路過南陽武侯祠時的書法作品,凜然正氣充盈字間;另一個是時任四川鹽茶使趙藩書寫的〈攻心聯〉:「能攻心則反側自消,從古知兵非好戰;不審勢即寬嚴皆誤,後來治蜀要深思。」

〈攻心聯〉上聯指的是諸葛亮用兵戰略,若能使對方知道自己的力量遠遠不及,使對方不戰、不敢戰,心悅誠服,那麼以後就不致再謀反叛亂;下聯是治蜀之道,如果不審時度勢,那麼無論政令寬嚴,都將出問題。

武侯祠後另有一間三義廟,原位於成都提督街,1997年遷建,建築構件、匾額等均採用原物。大殿內有劉備、關羽、張飛的泥塑像,劉備是一臉寬厚仁慈;關羽長髯飄飄、丹鳳眼、臥蠶眉;張飛則是黑臉怒目,就非常符合三人在《三國演義》中的形象了。