今年適逢2025年抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,也是台灣光復80周年,大陸中央廣播電視總台《海峽兩岸》節目推出系列專題《寶島重光》,以影像方式重訪台灣日治時期多起抗日事件,透過史料、地方採訪與遺址影像,呈現當時民眾的處境與歷史記憶。

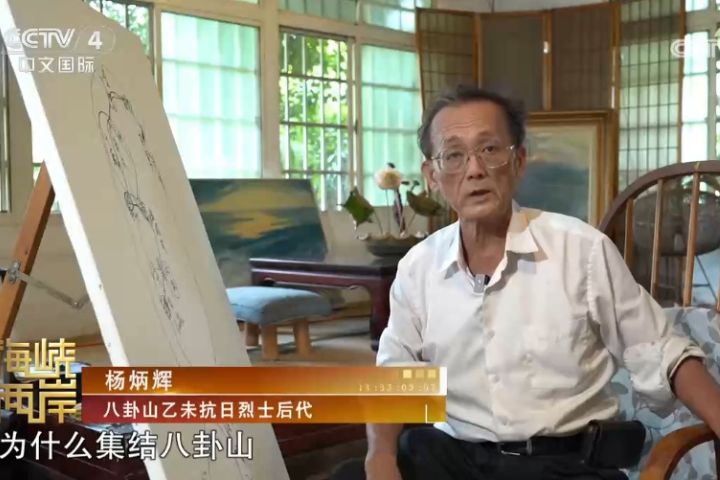

節目第一集以1895年的乙未戰爭開場,呈現義軍抗日的歷程。影像中引用百餘年前的照片,記錄台灣民眾在清朝割台後所面臨的政權更替與社會震盪,並訪問八卦山戰役參與者後代,回顧家族成員在戰役中陣亡的史實。

八卦山戰役是乙未戰爭中規模較大的一場衝突。節目翻拍當地紀念公園的紀念碑,並援引後代口述歷史,描述義軍因裝備與火力懸殊而逐步敗退的情形。1965年彰化出土的679具遺骸,也在節目中被再次提及,學界普遍認為與當時的戰役有關。

從彰化往南,節目來到台南的噍吧哖事件發生地。1915年,由余清芳等人發起的起義,是日治時期規模較大、影響深遠的反抗運動之一。節目呈現地方耆老敘述,包括民間對屠殺事件的記憶、村落近30年無成年男性的傳聞,以及後續紀念碑「靜默之聲」的設置背景。紀念牆上2,833塊紅磚代表已可考證的受難者,而牆面上的空白區塊象徵目前仍無法完全辨識的罹難者。

2014年台南新化第一公墓附近曾發現三千多具無主骨骸,研究者推測可能與當年事件相關,但仍需更多考古與史料比對。節目亦訪問地方居民,談到事件長期在地造成的心理陰影與集體記憶。

節目中,受訪者也談及當時民間裝備簡陋,多以竹竿綁刀械等方式抵禦武力優勢的日軍,而這些歷史片段構成台灣民間抗日運動的多樣樣貌。

《寶島重光》系列以歷史場景再訪、後代口述、檔案照片與專家解讀為主,試圖從民間視角重新審視日治時期多場抗日事件。節目播出後,預期將引發歷史研究界與兩岸觀眾對相關事件的更多討論,特別是在記憶再現、史料使用與地方敘事等面向。