來到四川旅遊,怎麼少得了看大熊貓!四川有好幾個地方可以看大熊貓,本次《梅花新聞網》走訪的是位於四川都江堰市青城山鎮的「都江堰中華大熊貓苑」,風景優美,遊客可以近距離觀察憨態可掬的大熊貓,了解其生活習性與保護現狀,寓教於樂,更能感受人與自然和諧共生。

黑白相間的大熊貓在台灣常被稱為貓熊,但在大陸稱為大熊貓,是為了區別紅棕色的「小熊貓」。都江堰中華大熊貓苑,坐落於風景優美的青城山中,這裡是大熊貓邛崍山系和岷山山系兩大種群基因交流和繁衍的天然走廊,擁有全球大熊貓的最大種群,綠樹成蔭、翠竹蔥蘢、鳥語花香、空氣清新,擁有適宜大熊貓生活的氣候和自然環境,也是個遠離人潮,觀賞大熊貓的好去處。

導覽人員說明,大熊貓苑占地約120畝,核心功能是接收、救護野外傷病大熊貓,以及開展野化放歸研究,同時承擔科普教育任務。相比純觀賞性基地,這裡更側重科研救護和半野化訓練。

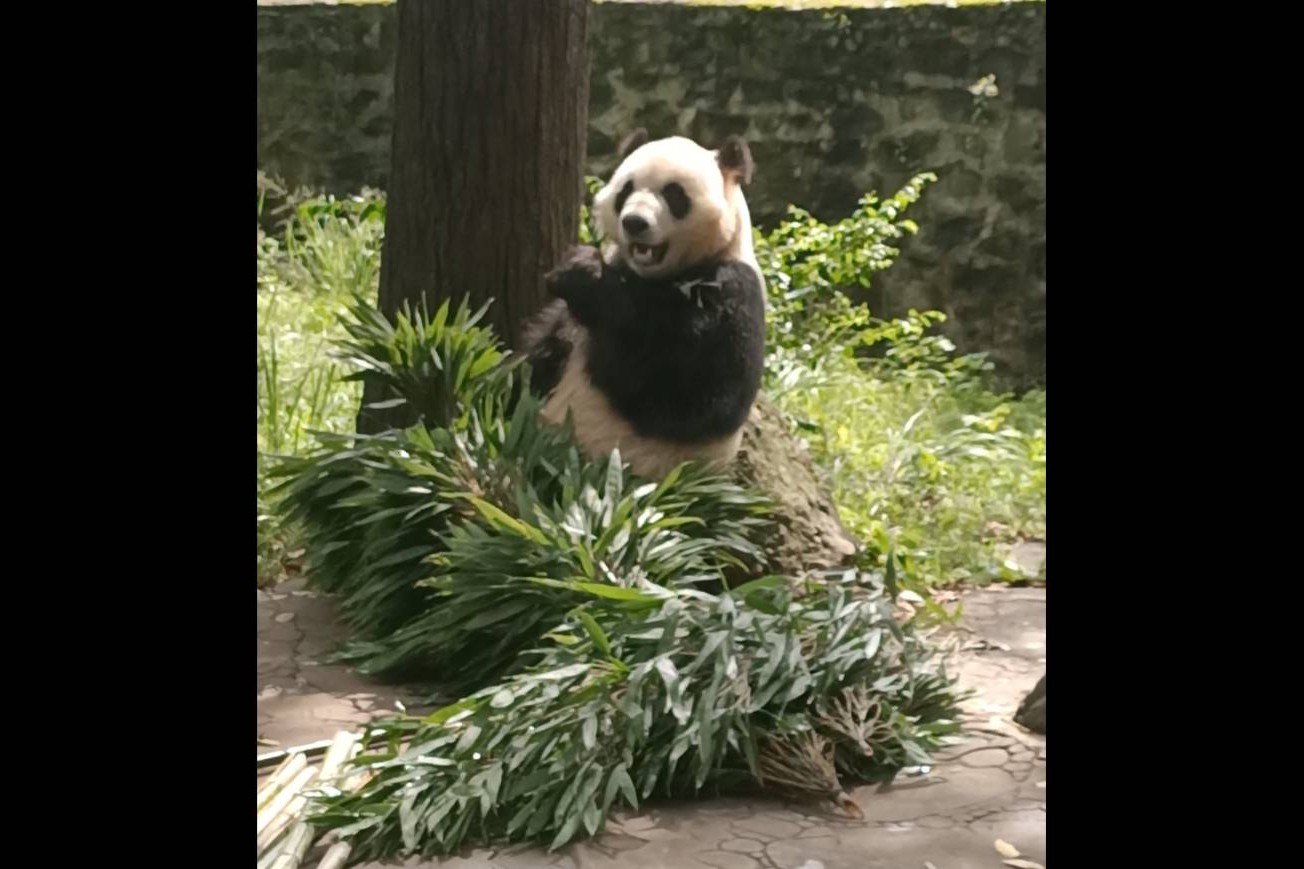

參觀時約上午10點,剛好是大熊貓放飯時間。成年大熊貓體重約80到120公斤,但也有一些個體可以重達180公斤。主食是竹子,一天要吃4頓。資料顯示一隻成年大熊猫每天約可消耗12到38公斤的竹子,因為竹子有強韌的植物纖維不易消化,吃下去的竹子有3/4是未經消化即排泄出來,因此必須不斷進食以維持所需的養分。

此外還會提供蘋果、胡蘿蔔、窩窩頭等輔食。導覽員說明,大熊貓吃的「窩窩頭」,是由大豆粉、玉米粉、小米粉、大米粉、雞蛋、燕麥等特製而成,目的是補充營養和配合動物訓練,並非人吃的玉米窩窩頭。

說到大熊貓的作息,因為竹子的能量低,為了盡可能的減少能量消耗,大熊貓通常吃飽了,喝足了,就是美美地睡上一覺,每隻大熊貓居處都有高高的樹杈,牠們有時也喜歡爬上樹杈打盹兒。導覽員說,大熊貓每日最重要事務就是進食和休息,每天睡覺時間約16小時!悠閒的生活節奏,聽得一眾平常仍是打工牛馬的遊客羨慕不已。

導覽人員解釋,大熊貓喜好獨居,約4到8歲時是其性成熟期,可以開始交配;雌性大熊貓懷孕期間約3到5 個月,剛出生的大熊貓寶寶體重僅約100公克,全身光禿禿的,就像一團粉紅色的肉球。

雌性大熊貓會在產後照顧幼仔,包括哺乳、保暖、保護等,直到幼仔約18個月大時,雌性才會將其「趕走」,讓其獨立生活。

導覽員說明,雄性大熊貓不會出現在養育環節,牠們只負責交配,交配完就離開,「就是動物界的渣男!」聽得遊客們大笑不已。

四川大熊貓之旅令人感到放鬆而療癒,不過也必須提醒:圈养大熊猫是野化放歸過程的一環;讓大熊貓回歸自然,復壯野生大熊貓種群,才是大熊貓人工繁育的最終目標。在這條道路上,大陸一代代科研工作者傾注了大量心血和智慧,在他們的不斷努力下,如今大陸已建立起完善的大熊猫野化培訓和放歸技術體系,其成就令人敬佩。