黃征輝/前海軍上校、艦長

台灣的勝算

戰爭是一場硬實力的比拼,無論在古代還是現代,若要以小搏大實現逆轉勝,幾乎都需要奇蹟。再看大陸與台灣的硬實力比較,差距尤為明顯:大陸擁有台灣60倍人口、265倍土地面積、23倍GDP,軍事投資更是16倍以上。

此外,兩次世界大戰的歷史經驗已證明,戰爭不單是軍事行動,更是一場工業與生產力的較量,也就是所謂:戰爭即工業力。從這一觀點出發,2024年中國的製造業產值居全球第一,超過美國、德國、日本、印度四國的總和。顯然,大陸對上台灣,不僅僅是「大對小」的差別,根本是史無前例的力量對比。

由於兩岸實力差距太大,未來若爆發戰爭,國軍想要逆轉勝,所需要的可能是類似「太陽從西邊升起」般的神跡。

漢光演習何去何從

兩岸差距雖然如此巨大,但對於當事者來說,無論是出於過度的熱情還是深仇大恨,往往會使主觀的期待壓倒客觀的判斷。這樣的心態,容易讓決策者過於樂觀地預期某些特定的戰法或謀略,能夠實現史無前例的勝利。

正因為如此,漢光演習在每一屆的實施過程中,都引來軍事專家的批評,認為國軍的戰術手段不僅勞民、傷財,而且無效;尤其可惡的是城市戰,試圖把全民拖下水,進而傷及無辜百姓。

對國防部來說,無論他們多麼努力,所面臨的依然是一場勝算渺茫的防衛戰。而在現今台灣「意見一大堆,定見沒一個」的分裂環境,無論誰主政國防部,提出何種戰略構想,都難免會遭遇大量的質疑與批評。

防衛戰的本質

未來如果兩岸爆發戰爭,台灣面臨的將是一場防衛戰。防衛戰有兩個核心本質:

1. 全民參與:攻擊別國的「侵略戰」是軍人的責任,而保家衛國的「防衛戰」則由全體國民共同承擔;

2. 防衛的局限:防衛戰的目標並非尋求全盤勝利,而在確保「不失」,因而不管如何迎戰,防衛軍的結果只在「輸多」或「輸少」的差異。

台灣防衛戰的考慮因素

防衛戰的兩個本質舉世皆然,存在兩岸之間的武統,另有四個因素需要考慮:

1. 武統是有限戰爭:武統追求的是主權統一,不是「不是你死,就是我亡」的殲滅戰,再依中共《反分裂國家法》,未來若解放軍採取非和平手統進行統一,北京將會保障一般民眾的生命、財產,以及權益。

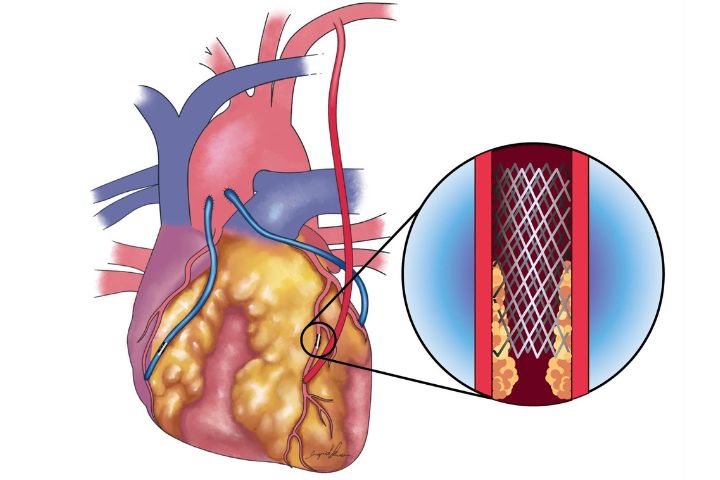

2. 台灣人口密集:即便國軍能夠挺過「第一擊」,並進行自衛反擊,請問那些反擊的飛彈、快砲……,以及殘骸的落點在哪裡?相比之下,現今武器精準度極高,有的誤差甚至在數米之內,因而若國軍不進行反擊,反而能更有效地保障民眾的安全。

3. 戰後局勢的思考:台灣以小搏大,雖然在局部戰場仍有獲勝的可能。然而獲勝以後,戰爭就結束了嗎?若沒結束,是否應認真思考「然後呢」?回顧哈瑪斯於2023年10月7日對以色列的突襲,首日造成1200人死亡,猶記當天哈瑪斯在街頭狂歡慶祝的畫面;但隨著時間推移,如今的斷垣殘壁又由誰來承擔?

4. 不停手的戰略:倘若武統失敗,解放軍鎩羽而歸,中共政權有崩潰垮台的可能。因而可以預見,武統將會是:不然就不動手,動手就不會停手,直到成功。

結語

從這些分析,我們可以清楚看出,台北國安團隊處理兩岸問題,最重要的任務是避免戰爭的爆發。避免戰爭並非僅靠單一的軍事手段,更需要強化溝通與協調。然而,不幸的是,現今政府在切斷與中共溝通渠道的同時,過度強調軍事對抗,這樣的策略可能會導致「避戰」成為「必戰」,最終將台灣推入戰火的險境。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※