湯紹成/亞太綜合研究院院長

2025年,中國在國際地緣政治格局中扮演關鍵角色,其外交動態展現出「表面合作、內部戒心」與「象徵互動、戰略計算」並行的複雜特徵。無論是與伊朗的戰略夥伴關係,還是可能邀請川普出席九三閱兵的舉措,都折射出北京謹慎權衡現實利益與國際風險的策略邏輯。

表面上,中伊關係穩定深化。雙方同為美國制裁對象,在政治上倡導多邊主義、反對霸權主義,並於2021年簽署《中伊25年合作協議》,涵蓋能源、基建、通訊與金融等多項領域。伊朗也是中國「一帶一路」構想中銜接中東與歐洲的重要陸橋。然而,這層「準聯盟」背後潛藏諸多矛盾:伊朗內部政局動盪、派系林立,導致中資企業屢遭政策變卦與拖欠款項;宗教保守派對中國新疆政策表達不滿;伊朗亦對中國與其敵手沙烏地、以色列發展關係深感不安。

此外,中國對《25年協議》的態度亦趨審慎,對伊朗炒作所謂4000億美元投資表示保留,實際落地項目寥寥無幾。對北京而言,伊朗是「風險夥伴」而非可靠盟友。中國對伊朗的態度可概括為「點到為止、利字當頭、信任有限」。

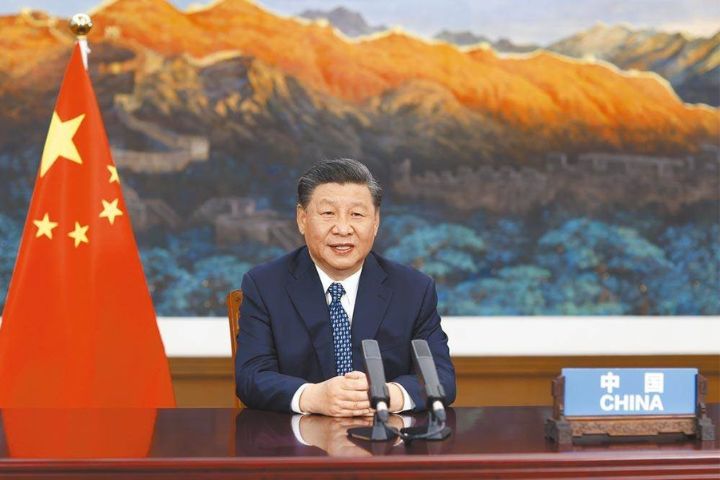

與此同時,中國在另一個關鍵舞台——中美關係上,也展開象徵性試探。隨著川普於2025年重返白宮,北京可能考慮邀請其出席九三抗戰勝利80週年閱兵。這一高規格外交舉措,意圖穩定中美競爭局勢、凸顯中國主導多邊議程的能力,並試圖運用川普「愛排場、重面子」的特質進行心理操作。

川普若接受邀請,可能為自身增添外交籌碼,但也會在國內招致「親中」批評;若拒絕,中方則可藉機塑造「美國不願對話」的國際印象。無論結果為何,北京都可藉閱兵操作強化內部凝聚、外部聲勢。更具戰略意涵的是,此舉也牽動台灣與美日等同盟的警覺,憂心美中是否重啟「戰略交易」;若普丁亦受邀,閱兵將成中美俄三角互動的微妙場域。

總體而言,北京當前的外交方略,既不追求堅實聯盟,也不選擇硬性對抗,而是善用儀式性場景與雙邊差異空間,在各國之間靈活穿梭。中伊關係凸顯其現實主義的利益導向;對川普的外交邀請,則體現象徵手勢與國際形象工程的結合。這種「戰略沉浮」雖可降低短期風險,但長期能否穩住地緣格局與制度信任,仍有待觀察中東局勢演變與中美競爭深度的變化。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※