台積電日前向檢調提告訴,指控前資深副總羅唯仁在離職後即加入英特爾,疑似將台積電先進製程相關資料外流。羅唯仁今年7月離職,一個月後出現在英特爾研發團隊,引發公司內部高度警戒。對此,旅美教授翁履中說,英特爾是美國總統川普(Donald Trump)重點扶持的企業,台灣檢調對羅唯仁祭出「國安法」追查,不排除通緝,恐只是演給台灣社會看的「安慰劑」。

台積電指出,羅唯仁曾掌握7奈米、5奈米等核心製程研發脈絡,屬產業最敏感的技術帶領者。隨著檢調掌握初步線索,搜索其台北、新竹住所,並比對可能外流資料足跡。經濟部與高檢署則同步啟動聯合研議,是否涉及《國安法》、是否屬「國家關鍵技術」成為各界關注焦點。

雖然台積電強調「不排除任何可能」,但英特爾執行長陳立武公開否認涉及技術挖角,強調公司尊重智慧財產權,案情因而呈現雙方攻防並行的格局。

美國扶持英特爾成大方向 台積電與美政策交叉

旅美政治學者翁履中在臉書指出,羅唯仁案並非單純的「企業對企業」之爭,而是美國產業戰略推進下的必然結果。他說,英特爾作為美國政府重點扶植的晶片企業,近年在《CHIPS法案》與川普科技重組政策下,角色遠超過一家公司。

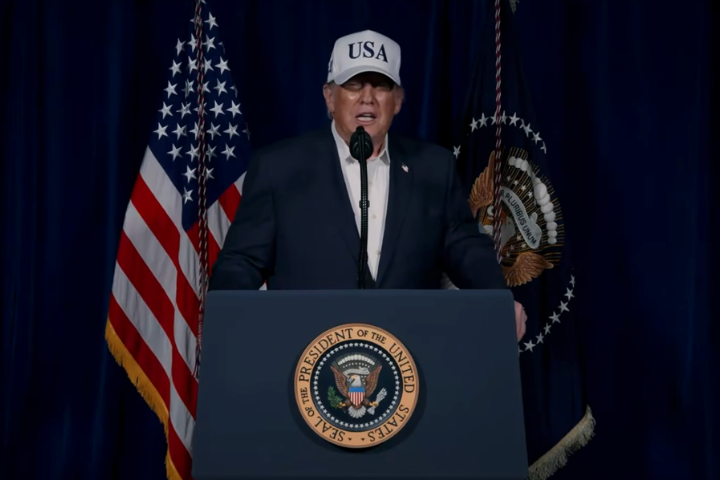

翁履中直言,「現在的英特爾,是『讓美國再次偉大』(MAGA)的科技樣板。當美國要重建本土晶片鏈,誰能阻擋?」他認為,美國期待台積電與英特爾形成合作鏈結,而挖角技術人才只是實現「美國技術回流」的正常策略。「如果台積電不願合作,美國就用自己的方式讓關係更緊密。」

台灣大動作調查 翁:更多是姿態政治

在台灣,這起事件迅速升溫為國安議題。檢調深夜搜索、部會接連發聲、立法院要求專案報告,社會彌漫高度緊張感。然而翁履中提醒,外界須冷靜檢視司法與政治的分界,「若羅唯仁持有美國籍,台灣想跨境調查、想對英特爾施壓,幾乎不可能。」

他指出,羅唯仁的層級決策不可能未做法律沙盤推演,英特爾也不會在沒有保護傘狀態下冒險延攬。因此台灣的強硬動作更像是「必要的政治表態」,象徵保護台積電與防止技術外流,而非真的能懲罰英特爾。

翁履中批評,這些動作更像是做給台灣社會看的安慰劑。

他解讀政府近期說法的轉折──先是「國安層級」,後續又稱「損害初步判斷有限」──正是降溫鋪陳。

全球科技戰壓力下 台灣制度仍薄弱

羅唯仁事件也再次暴露台灣對關鍵技術保護制度的不足。翁履中指出,台灣半導體是世界焦點,但保護核心技術的法制卻仍停留在「反應式」,依賴企業自身合約、事後舉證與司法補救。

他強調,台灣缺乏跨部會一套統一保護體制,「國家關鍵技術」邊界模糊,不利執法,人才跨國流動頻繁,但關鍵Know-how無法真正被法律鎖住。他認為,台灣如果不能補強制度底盤,未來仍會持續面臨技術人才被挖角、Know-how外溢、企業主權受影響的風險。

川普時代科技地緣政治重組 台灣必須重新定位

羅唯仁案發生時,美國正處於川普2.0政策重新塑形階段,科技、自主製造與供應鏈安全成為白宮主軸。翁履中指出,這股大潮不是台灣一家公司、一場官司可以抵擋,「這是結構性轉變,美國要的是晶片回美國。」

他提醒台灣,必須重新理解自身定位,既是「矽盾」提供者,也是美國科技戰中的戰略棋子。如果台灣只在意短期的司法動作,而忽略制度性改革,將持續被動。

翁履中總結,羅唯仁案揭示的不是台積電的脆弱,而是台灣在全球科技再平衡中的矛盾:既想維持技術領先,又身處美國戰略牽引的板塊中。他呼籲台灣,應強化「國家關鍵技術」法制,建立跨境人才流動的技術保護架構,提升防諜能量與產業主權意識。否則,所有大動作,終究只是場做給民眾看的表演。