蔡鎤銘/淡江大學財務金融學系兼任教授

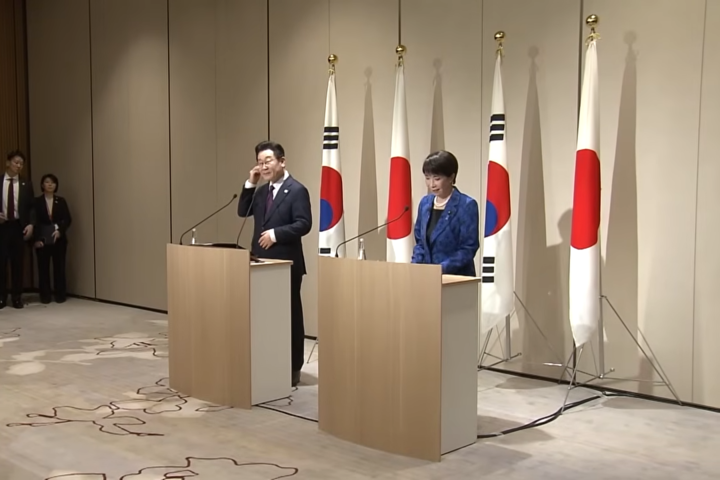

10月30日,川普(Donald Trump)與習近平在韓國釜山舉行自川普重返白宮以來的首次會晤。這場歷時一小時四十分鐘的對話,被外界視為中美關係的「轉折測溫點」。兩國在貿易、科技、氣候與區域安全等議題上雖仍存歧見,但雙方釋放出謹慎緩和的訊號。

這場被稱作「釜山會」的會晤,不僅關乎兩大強權的戰略互動,也攸關全球經濟的信心與走向。面對出口疲弱、房地產低迷與內需乏力等挑戰,中國大陸能否藉中美氣氛回暖,為經濟注入久違的活力,成為當前最受關注的問題。

從對抗到接觸:緊張關係的重負

過去幾年,中美在高科技與貿易領域的對抗不斷升級。美方持續強化對大陸半導體、人工智慧與量子計算等關鍵技術的出口限制,同時維持對數千億美元中國製商品的高關稅。中國大陸則推動「自主可控」與「新質生產力」政策以應對。這種互為攻防的格局,使全球供應鏈進入長期的不確定狀態。

這場結構性摩擦對中國大陸經濟的影響已十分明顯。出口成長動能下降,外資企業縮減投資規模,製造業景氣指數多次跌破榮枯線。根據研究機構估算,若美方不調整關稅與技術禁令,大陸2025年的經濟成長率可能僅約4.6%。即便緩和出現,也難在短期內恢復到過往7%以上的高速成長。

緊張關係同時影響企業預期。許多跨國公司將生產鏈部分轉往越南、印度與墨西哥,雖未完全撤出大陸,但「去風險化」已成為供應鏈重組的主軸。對大陸而言,這意味著長期競爭力的流失與新一輪產業遷移的隱憂。

釜山會的象徵:緩和是否真能起效

釜山會後,雙方在公開聲明中都避免使用對抗性語句。川普稱會談「坦誠而建設性」,習近平則表示願意「穩定並改善」雙邊關係。這種語氣的轉變,雖不足以宣示全面轉向,但顯示出雙方都有意降低經濟摩擦的烈度。

若緊張局勢確實趨緩,對中國大陸經濟的潛在助力將主要體現在三個層面。首先,出口可望回穩。若美方鬆動部分高關稅與技術管制,大陸製造業的外部需求將出現回升。電子零組件、機械設備與新能源產品的訂單恢復,將有助於改善企業現金流與就業狀況。

其次,外資投資信心有望提升。貿易環境穩定意味政治風險下降,部分跨國企業可能重新啟動在大陸的投資計畫。外資回流不僅帶來資金,也能促進技術交流與產業升級。

第三,政策操作空間將擴大。外部壓力減輕後,決策層可將更多資源投入內需刺激與產業轉型。例如,加大對綠色能源、數位基礎設施與高科技研發的扶持,將有助於形成新的經濟增長引擎。

陰霾未散:結構困境依然深重

然而,即使釜山會釋出緩和訊號,中國大陸經濟的陰霾仍非一朝可除。房地產市場下行、地方政府債務攀升、消費信心低迷與人口老化等問題交織,構成長期結構性壓力。外部環境的改善,並不能自動化解這些內部矛盾。

房地產問題尤其關鍵。房市長期支撐地方財政與家庭資產,一旦持續調整,將拖累金融體系與地區經濟。多數城市的住宅成交量與價格仍未回升,建商資金鏈緊張,形成系統性風險。地方債務則進一步限制公共投資,削弱政策刺激效果。

此外,外部風險並未根除。美國的科技圍堵政策雖可能短期緩和,但在人工智慧、半導體與關鍵材料等領域,競爭仍屬零和性質。再加上地緣政治變數,如臺海或南海局勢若再起波瀾,市場信心隨時可能逆轉。

在此背景下,緩和雖能帶來喘息空間,卻不足以根本扭轉趨勢。研究機構指出,即使在最樂觀情境下,大陸2025年的經濟成長率也難超過5%。這顯示緩和的效果有限,陰霾或僅暫時稀薄,而非完全消散。

內外兼修:化緩和為契機

要讓緩和真正轉化為成長動能,中國大陸需從內部深化改革。首先是擴大內需。應提高居民可支配收入、完善社會保障體系,並促進消費升級。只有讓民眾願意消費、敢於消費,內需市場才能取代出口成為經濟支柱。

其次是推進科技創新。若中美科技對話得以恢復,大陸應積極利用窗口期,加強半導體材料、人工智慧與新能源產業的自主研發,縮小與先進經濟體的技術差距。這既是應對外部限制的策略,也是長期競爭力的根本。

第三是防範金融與地方債風險。需提升財政透明度,抑制無效投資,並確保地方融資平台健康運作。金融穩定是所有政策的前提,否則任何外部緩和都可能被內部風險抵銷。

最後,大陸應維持穩健的外交節奏。緩和並非單方退讓,而是尋求穩定共處的戰略調整。唯有建立可預測的互動機制,方能減少政策突變與市場恐慌,為長期經濟復甦奠定基礎。

結語

釜山會讓中美兩國暫時放下強硬姿態,也讓市場對局勢出現一絲樂觀。然而,緩和只是開端,並非轉機。中國大陸經濟能否真正走出陰霾,仍取決於能否化短期和平為結構改革的契機。

出口或可回穩,投資或能復甦,但若房市與債務問題未解、產業升級未成,陰霾仍將如影隨形。未來的大陸經濟,或許不再追求高速,而是尋求穩定與可持續的「中速成長」。釜山的微光若能轉化為政策的堅定步伐,或許終能照亮走出陰霾的路。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※