國民黨主席選舉已落幕,參選人之一的前國大代表蔡志弘今(28日)在臉書說,選舉結果雖不如預期,但他昨與媒體朋友聊天時,友人根據側面觀察,給了他一組數據。這些數據,或許可為這場短促的選戰,做一個更完整的註腳。蔡志弘發現,在快析的網路聲量調查中,他的好感度是所有候選人中的第一名。他說,理想與現實的距離,有時只差「時間」和「組織」這兩個詞。

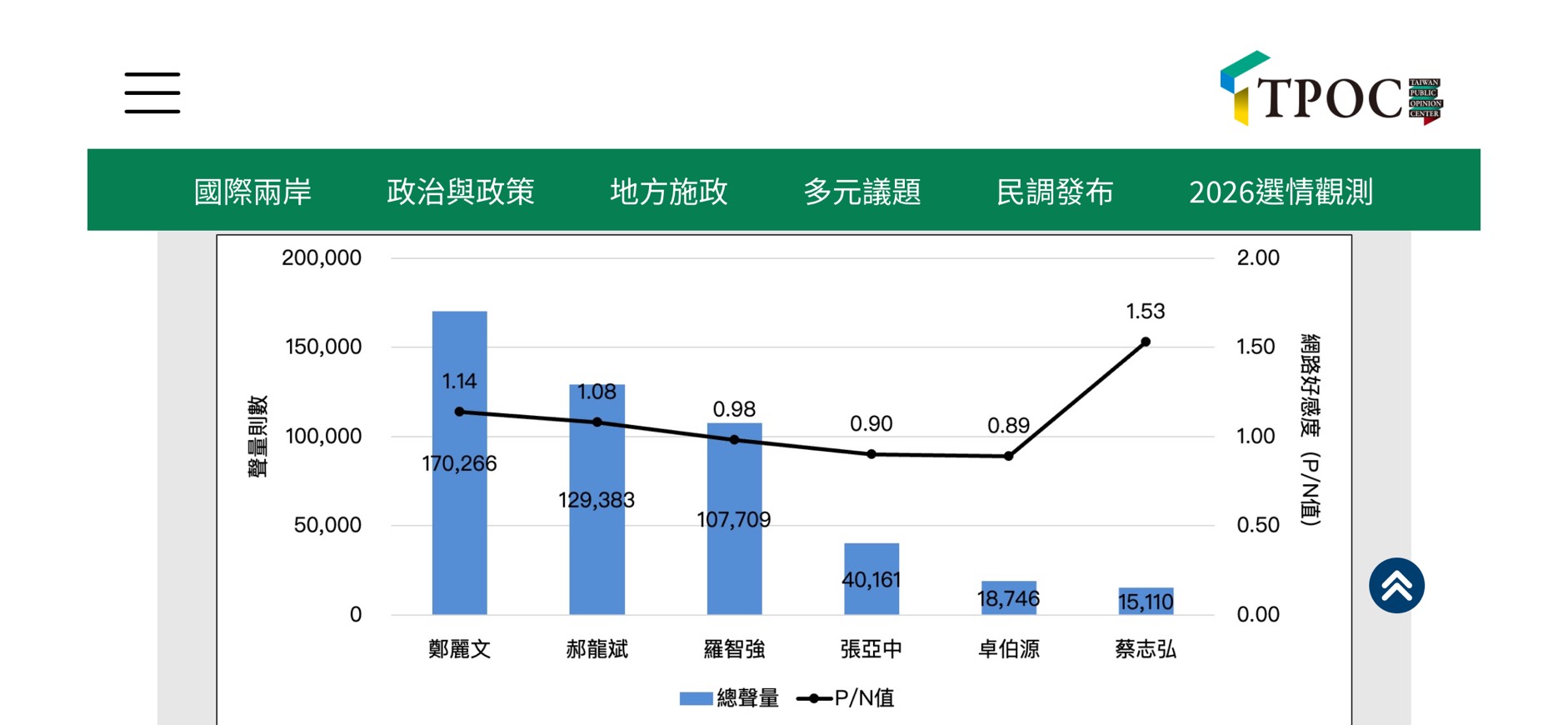

蔡志強表示,首先,根據10月9日TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫,蒐集6位候選人近兩周的網路輿情聲量數據,其好感度位居所有候選人中的第一名!(如附圖) 接著,在短短一個月的競選活動中,媒體曝光次數達到了令人驚訝的高度。

10/11六位候選人在網路新聞的露出:

蔡志弘:120筆,鄭麗文:102筆,羅智強:98筆,張亞中:94筆,郝龍斌: 94筆,卓伯源:36筆

10/12六位候選人在網路新聞的露出:

蔡志弘:71筆,鄭麗文:57筆,羅智強:57筆,郝龍斌: 57筆,張亞中:54筆,卓伯源:31筆

資料來源:立法院新聞知識管理系統 截至晚間11時

「這兩項指標,對我來說是極大的肯定與鼓舞。」蔡志弘說,已近30年未再參與選舉的他,以一個相對「政治素人」的候選人,一個月的論述,就能在知名度上急起直追,甚至在好感度上拔得頭籌。證明了自己的形象、論述與主張,是能夠被肯定的。

然而,理想與現實的距離,有時候只差「時間」和「組織」這兩個詞。

回顧這段歷程,他說,「志弘理念純粹、論述深入。雖然成功在競選期間建立好感度,卻無法完成深耕基層、組織動員、以及理念發酵的複雜工程。」

選舉進入後期,又出現兩極化效應,進而產生「棄保」現象。在缺乏一線組織奧援的情況下,得票結果遠不如當初的預期。

蔡志弘最後表示,「我的政見,如同我『奮筆寫下的諫章』,字字句句都是對於黨未來、對於兩岸和平的赤誠丹心。但在短暫的時間內,這些諫章還來不及被黨員品讀傳遞到每一個角落,就如同在『雨水中化作一片模糊』,埋沒在訊息混亂與相互攻訐的言論中,最終無法有效轉化為實際的選票。」