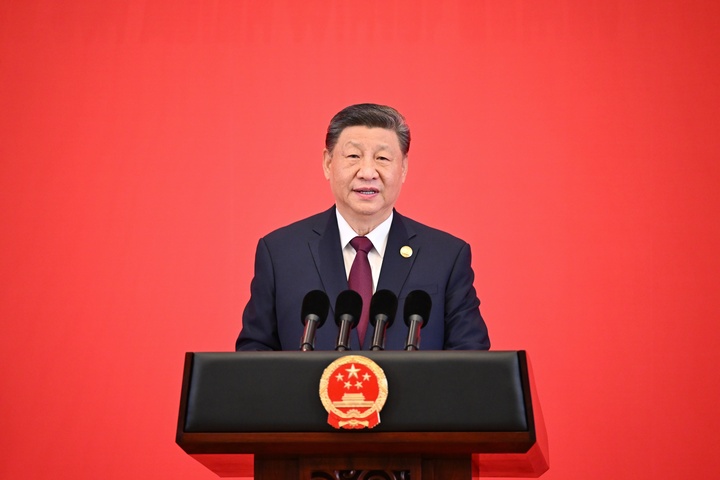

美國總統川普(Donald Trump)日前將H-1B簽證費用調高至每年10萬美元之際,中國本周則推出新的「K簽證」制度,意在吸引海外華人與開發中國家的科技人才,以推動科研與高科技產業發展。這項政策被視為中國國家主席習近平在中美競爭加劇下強化科技自立的關鍵布局。然而,新政策卻在國內引發反彈,許多年輕人憂心本已低迷的就業市場將面臨更激烈的外來競爭。

根據中國官媒報導,K簽證目的在吸引「符合資格的青年科技專業人才」。官媒《人民日報》宣稱,這項計劃展現出「更開放、更自信的中國」。

綜合英國《金融時報》、英國廣播公司BBC報導,紐約大學上海分校教授林瀚申表示:「我預期K簽證會加速吸引來自印度、俄羅斯、東南亞與中東的科技人才,這些地區充滿低成本的STEM(科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics)專才。」他補充說,這項政策同樣會吸引海外華人,以及在美國與歐洲面臨阻力的研究人員。

這項簽證計劃最早於8月公布,並於10月1日(中國國慶)正式啟用。目前細節仍不明確,不過,中國政府表示,它適用於從事STEM領域的人員。官方將其描述為「與教育、科技、文化交流,以及創業與商業活動相關的簽證」。

根據8月的官方新聞稿,申請人需為「在中國或海外知名大學或研究機構取得理工科學士或更高學位,或於此類機構任教或從事研究工作的個人」。當局未進一步說明年齡限制或符合條件的大學名單。值得注意的是,外籍專業人士無需中國僱主擔保即可獲簽,並享有在入境次數、有效期與停留時間上的更大彈性。

這項新措施推出之際,美國上月剛對高技能外籍勞工的「H-1B」簽證徵收10萬美元新費用。丹麥銀行市場部首席分析師兼中國經濟學家馮梅倫(Allan von Mehren)在備忘中寫道:「當美國總統川普以10萬美元新稅收阻擋人才流入時,中國則走上相反方向。」

美商亞洲集團(The Asia Group)合夥人陳澍(George Chen)指出,該政策符合習近平加強中國科技與創新自立的目標。「為了達成這個目標,中國現在意識到必須進一步開放,讓整個程序更簡便、更具吸引力,這正是K簽證計劃的用意。」

然而,這項計劃在國內掀起民族主義情緒,甚至引發排外反彈。對剛畢業的職場新鮮人而言,即使在科技領域,找工作也越來越難。中國青年失業率8月升至近19%,創兩年新高。

有網民質疑,一個每年培養數百萬理工科畢業生的國家,為何仍需引進外國人才。有貼文質疑:「如果我們有資源,為什麼不自己培養人才?」另有網民認為,讓印度學生(約佔H-1B持有人70%)獲得簽證,等於背叛了五年前在中印邊境衝突中犧牲的中國士兵。中國社群平台「小紅書」上有人留言:「這片土地的每一寸都是祖先以鮮血與犧牲換回來的,中國必須仍是中國人的中國。」

還有留言寫道:「我們已有這麼多大學畢業生,更別提碩博士一大堆。國內人才早已供過於求,現在還要引進外國大學畢業生?」另一位微博用戶則說:「近年推出那麼多新政策讓大學生彼此競爭,結果到頭來,還是外國護照最吃香。」

部分網民則質疑當局能否真正引進高水準人才,也懷疑外國人能否適應中國生活,指出語言障礙與政治環境過於封閉的問題。然而,網路上同時湧現大量排外乃至種族歧視言論,其中相當一部分針對印度人。反彈聲浪強烈到使官方媒體不得不出面「滅火」。

《環球時報》本周發表評論,稱此舉是「讓世界看到一個更加開放自信新時代中國」的機會。《人民日報》也撰文稱:「部分人曲解政策,散布誤導性言論,引起不必要的焦慮。」該報並指出:「儘管中國在人力資源總量上居世界前列,但仍缺乏高階人才,尤其在製造業領域存在明顯缺口。」

然而,官媒在安撫公眾焦慮時,仍未明確說明簽證實際涵蓋範圍,也未回答最核心的疑問:此簽證是否真能讓外國專業人士在中國合法工作。《環球時報》強調,K簽證不同於H-1B,稱其「並非單純的工作許可證」。《人民日報》則指出,該簽證將「為年輕外國科技專業人才在華工作與生活提供便利」,但同時強調「不應將其等同於移民」。中國外交部表示,更多細節將由駐外使領館陸續公布,但尚未提供時間表。

多數分析人士認為,該政策將主要鎖定來自知名大學或研究機構的學者,或在重點領域如生醫與人工智慧(AI)方面具備卓越專長的專業人士。法國外貿銀行(Natixis)亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅(Alicia García-Herrero)指出,該政策可能針對「規模較小但極具天賦的人才群」。

商業情報平台Asia Briefing編輯因特雷塞(Giulia Interesse)認為,網路反彈反映出中國社會對外國人「被優待」的長期敏感情緒。她說:「雖然社群輿論未必代表整體民意,但這場爭議凸顯政策落實不僅是監管設計問題,也涉及公眾溝通與國內共識的建立。」

專家一般認為,印度將是自然受益者之一,該國擁有龐大的理工科畢業生來源。位於孟買的智庫Gateway House執行董事克里帕拉尼(Manjeet Kripalani)說:「這這項政策對處於職涯中期、已有家庭的印度專業人士而言可能很具吸引力,只要他們能在中國獲得完善的生活配套與穩定的工作機會。」

儘管北京與新德里近年關係緊張,但雙方近來展現和解趨勢。印度總理莫迪(Narendra Modi)上月赴中出席上海合作組織安全論壇,這是他七年來首次訪中,並與習近平會晤。兩國自新冠疫情以來中斷的直航預計本月恢復。

不過,一位印度大學高層(匿名)對此持懷疑態度:「學生若要在中國發展職涯,首先得學中文。中文甚至不是我們的第三或第四語言選項。」

分析人士指出,吸引全球人才有助中國追求科技主導地位,特別是在其認為美國試圖限制中國發展高端產業(如半導體)之際。

Gavekal研究公司副研究總監貝多(Chris Beddor)表示:「中國在這件事上打的是長期戰。他們多年來一直致力於吸引國際人才,目標是成為科技強國,未來也幾乎肯定會繼續推動下去。」