美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接受美媒專訪時,拋出將目前高度依賴台灣的晶片產能分攤一半回到美國,意即台灣晶片製造與美國「五五分」,引發國內對「護國神山群」恐被掏空的憂慮。前台北商業大學校長張瑞雄今(30)日受訪時指出,這並非新問題,擴充到50%只是早晚的事,但政府不能白白讓利,應爭取互利條件,而不是一昧忍讓,更應該思考去「美」的可能性。

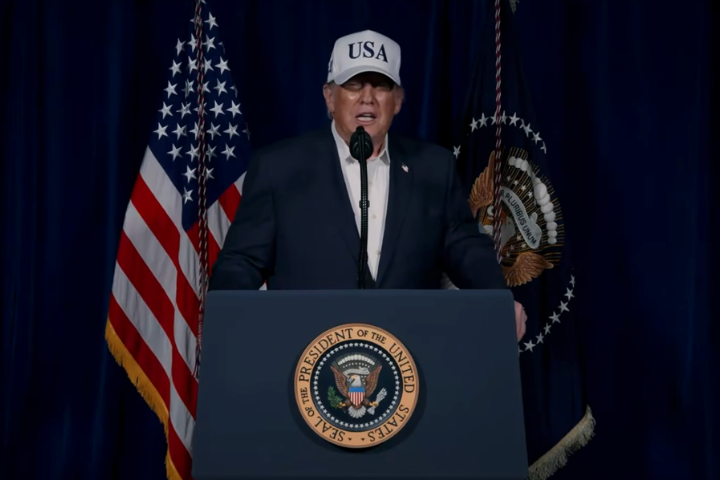

美國商務部長盧特尼克28日接受美國新聞頻道NewsNation專訪時直言,目前全球手機、汽車晶片高達95%由台灣供應,美國僅掌握2%。在中共威脅攻打台灣狀況下,過度依賴台灣將對美國構成安全風險;他會在任內確保4成晶片製造回流至美國,最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片,也就是美台生產各半,五五分。

盧特尼克認為,唯有美國本土大量生產晶片,才真正具備保護台灣的能力,而任內4成晶片製造,這項任務需要建立完整供應鏈,估計投資金額達5,000億美元(約新台幣15兆元),「這需要台灣參與,並且同意參與」。此說法等於挑戰台灣長期將半導體視為「矽盾」(Silicon Shield)的戰略概念。

針對盧特尼克說法,前台北商業大學校長張瑞雄接受《梅花新聞網》訪問時指出,這並非新問題,自從台積電答應在美國亞利桑那州設廠開始,產業外移趨勢就已經確立,台灣不能掉以輕心。

張瑞雄表示,亞利桑那廠建成後,台積電產能大約有3成將移至美國,如今美方要求擴充到5成「只是早晚的事」。他強調,雖然製造產能轉移會對台灣國內經濟,以及中上游、中下游廠商造成巨大衝擊,但台灣仍握有晶片設計等關鍵技術,未來在國際談判上仍具籌碼,「不能因此就洩氣」。

對於政府應採取的因應策略,張瑞雄認為,不能「白白讓利」,例如若同意美國要求50%產能轉移,就必須在關稅、經濟利益與安全保障上爭取對等條件,而不是單方面妥協。他直言:「大家擔心若不同意美方會遭課懲罰性高關稅,但換個角度來看,我們也可以要求美國讓出相應利益,雙方要互利,而不是一味忍讓。」

張瑞雄也提醒,台灣除了依賴美國,還應積極加強與日本、韓國及東南亞國家的合作,分散風險。他指出,過去政府強調去「中」,降低對大陸的依賴,但是否也該思考去「美」的可能性?他強調,「任何國家過度傾向一方,都是很危險的事情,必須維持平衡觀念」。

經濟部29日回應,涉及對美諮商談判由行政院統籌,目前談判仍持續推進;經濟部將持續與產業界保持緊密溝通,關注後續發展。