台美貿易協議進入倒數時刻,美商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)近日接受美新聞頻道 NewsNation 訪問時明確指出,美台很快將達成一項「重大協議」,核心將圍繞晶片產能的分配。他提出,美國至少要確保40%國內生產目標,更遊說台灣接受「五五分」(50-50 split)安排,各自生產一半晶片。

盧特尼克此說挑戰了過去台灣在全球半導體供應鏈中高達九成以上的主導地位,也對台灣「矽盾」的戰略安全,形成正面衝擊。

美國急推晶片自製比例

盧特尼克受訪時指出,「這個重大協議即將到來。我認為很快,我預期會真正開始與他們(台灣)討論並解決這件事。」他說,手機與汽車中 95% 的晶片來自台灣,而台灣「距中國僅80英里、距美國卻有9000英里」,這樣的依賴模式極度危險,「中國已公開表示要奪取台灣,毫不掩飾。」

美國國內對晶片產能過度集中台灣的疑慮存在多年。盧特尼克指出,自己上任時,美國僅有2%的晶片自製,而他的目標是任內提升至 40%。為達此目標,美方估算需投入超過 5000 億美元,並建立完整供應鏈。「如果無法自己製造晶片,要如何自保?」他在訪談中強調,美國必須透過政策與貿易協議重塑供應安全。

台灣「矽盾」神話被挑戰

台灣長期存在一種「矽盾」論述,認為由於全球高度依賴台灣的晶片製造,美國與其他國家為保護自身供應鏈,必然會在軍事上支持台灣。但盧特尼克提出了不同觀點。他說,若美國本土缺乏足夠晶片產能,「當台灣被攻擊時,美國要怎麼依靠台灣晶片來保護台灣?難道靠飛機或船把晶片運過來?」

在盧特尼克眼中,唯有美國確保國內有充足半導體供應,才有能力對中國的挑戰做出軍事與經濟上的回應。他明言,過度依賴台灣的現狀,並非對台灣有利,因為這可能讓台灣成為全球「單點失敗」(single point of failure)的風險。

「五五分」構想的戰略盤算

對此,盧特尼克提出「五五分」的構想,即美國與台灣在晶片製造上各占一半。他在受訪時強調,這樣的分配方式雖非台灣自然會接受的選項,但卻是雙方長遠安全的必要安排。

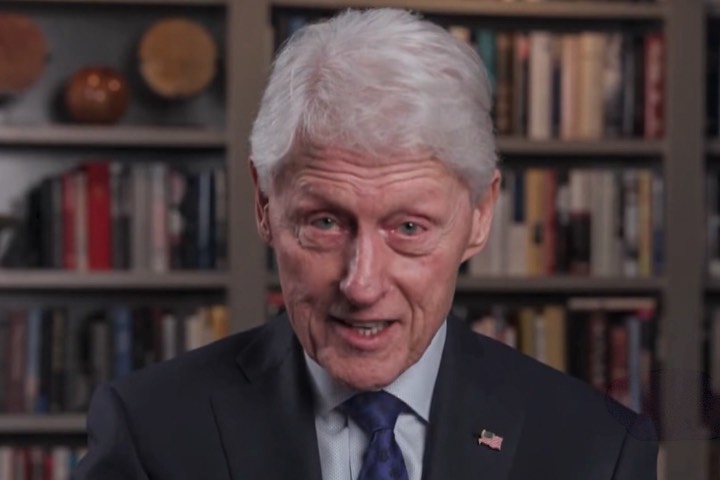

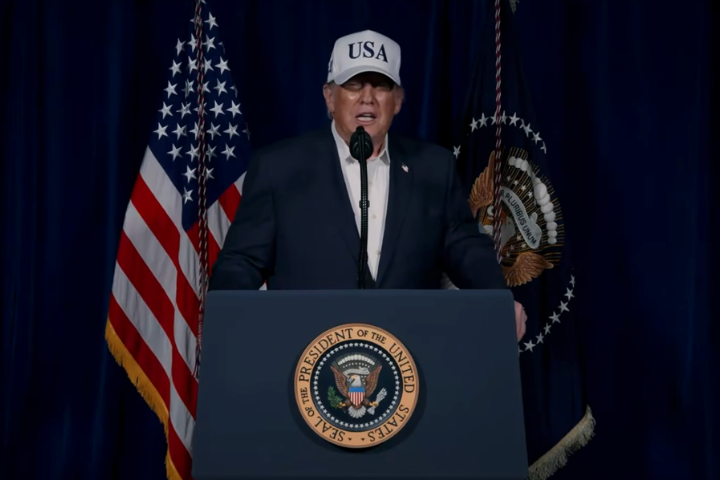

「台灣的直覺會是:『我們已生產95%,我們很滿意。』但總統川普(Donald Trump)會說:『這對你不好,對我們也不好。因為我們保護你,如果要我們繼續保護你,你就得幫助我們達成合理的自給自足。』」盧特尼克如此形容川普政府的談判邏輯。但他說,即使美國能做到 50% 產能,「我們仍然根本上依賴台灣,因缺了那另一半我們也無法生存。但至少當美國握有一半時,我們就有能力去做該做的事。」

台美談判的雙向壓力

對盧特尼克說法,台灣迄今沒最新說法。不過,先前的表態是,台灣不會將最先進製程全部外移。依據台灣官方「N-1 政策」,台積電最先進的技術將留在台灣本土,美國僅能分得次先進製程。換言之,即便談判達成協議,美方要實現「五五分」仍需面對技術外移受限、成本高昂、產能調整緩慢等多重困境。

美國目前對台灣的暫行對等關稅稅率為 20%,雙方關稅談判仍在進行中。行政院經貿談判辦公室已證實,台美正等待美方安排總結性會商。顯然,美國的重點不僅是貿易關稅,更是要透過制度化談判,將台灣「納入」其全球供應鏈戰略。不過若賴政府屈服,「矽盾」必被削弱,國際對台灣的戰略價值可能被重新評估。