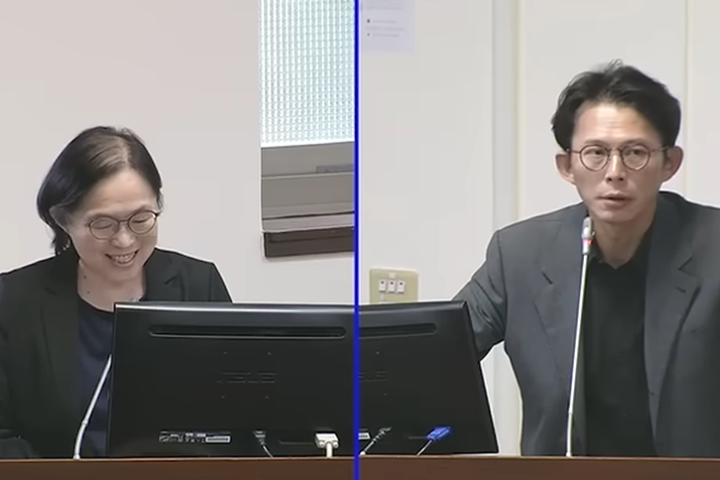

中美關係敏感之際,美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨籍領袖史密斯(Adam Smith)領導的跨黨派團體,計畫本月赴陸訪問,並提出與大陸國家主席習近平會面的申請。對此,旅美學者翁履中分析,美方的作法是一種「低成本、象徵性」的舉措,目的在於測試氣氛,避免誤判情勢並為後續中美談判鋪路。

史密斯接受美媒NBC News訪問時證實向陸方提出會見習近平,他稱,這是嘗試開啟中美對話的作為,美方尋求對話不等於認同中方所做的一切,「中國幅員廣大且強大,美國亦然,我們需要討論許多問題」。不過他並未透露訪團赴陸的具體時間,而共和黨籍軍事委員會主席羅傑斯(Mike Rogers)亦不會隨團參訪。

中美競爭不變 對話是為後續談判鋪路

對於相關消息,翁履中指出,中美之間的互動氛圍雖然恢復,但互信仍未回來,彼此間的競爭並未退場,只是對抗正逐步降溫,從美眾議員睽違六年訪陸與中美防長近期的公開通話來看,華府的意圖在於把關係從「硬碰硬」拉回「可控競爭」,藉此為下一輪談判鋪路。

翁履中認為,這並非美方在價值觀上退讓,而是進行節奏上的策略調整,先壓低風險,留下經貿上的可交換空間,同時在安全與科技上維持高強度。他形容,美方的舉措是「丟橄欖枝、測水溫」,透過低成本、象徵性的互動,重啟溝通管道,避免小摩擦演變成大誤判。

翁履中也提到,美方目前面臨的民間壓力不容忽視,高關稅與科技脫鉤固然符合戰略盤算,但其成本驚人,供應鏈重組並非「免費午餐」,華爾街與跨國企業始終希望美方具備「可預測性」。

翁履中認為,川普政府的政策節奏正受到經濟現實牽動,表面雖保持強硬,實際上逐步恢復接觸,讓市場先穩住、避免通膨持續衝擊民意,「華府雖在措辭上堅定,但在交流管道上已經逐步重啟」。

北京紅線明確 互動是為掌握可控局面

至於北京方面,翁履中指出,陸方的盤算亦不難理解,台灣、科技自主與南海是大陸不會鬆動的絕對底線;不過陸方同時加強對外接觸避免被貼上「單邊升級」的標籤,陸方同樣希望將美中互動重新拉回「可談、可控」的軌道。

翁履中續指,中美雙方都試圖把對抗從一次性的「你退我進」角力,轉化為多回合的互動。換言之,彼此透過小規模互惠與善意訊號建立預期性,一旦某方越線,再以「觸發式」的強硬回應來校正邊界。翁履中提醒,中美穩定互動並不等於結構矛盾消失,台灣與南海仍是陸方最敏感的安全紅線,半導體則是核心技術紅線,美方也只是從懲罰性手段轉換成「可交易」模式。

至於中小國立場,翁履中認為,真正需要關注的並非中美是否「和好」,而是選邊站的壓力能否下降、戰略縫隙是否擴大,當中美恢復對話,第三方國家往往能獲得更大機動空間:供應鏈布局能實現「雙重保險」,中小國家在安全上可用適度防衛做底,規則上則可多投資於多邊平台,把不確定性轉化為可預測性。

翁履中:三件事若應驗 中美互動重回可預測性

對於中美關係發展,翁履中點出三大觀察重點:第一,亞太經合會(APEC)領袖間是否能有實質互動;第二,現行關稅休兵是否會延展或迎來新宣布;第三,軍事溝通能否制度化、定期化。如果三者都能實現,2025年後的美中互動將可能不再是「無規則的碰撞」,而有望走向更可預測與制度化的穩定。對全球各國而言,這也將大幅降低當前承受的戰略壓力。

中美關係仍膠著,眼下包括關稅、科技管制、網路安全、TikTok所有權,以及台港相關政策等問題,皆是雙邊焦點,在此背景下,美國跨黨派代表團訪陸計劃尤引人關注。對此,史密斯說,這次訪問時機並無特殊含義,「相反地,我認為這類對話應該更頻繁進行。」至於雙方能否透過此次機會在關係上獲得更多的突破,仍有待觀察。