何溢誠/台灣青年聯合會董事長

為了實現歐洲「戰略自主」、不被美國裹脅,日前法國總統馬克宏拉開陣勢,主持了一場支持烏克蘭的「志願聯盟」線上會議,英國首相斯塔默、烏克蘭總統澤倫斯基也參加了會議。會後,馬克宏宣佈,以歐洲國家為主的26國已正式承諾,將在未來達成停火或和平協定的框架下,向烏克蘭部署保障部隊,這些部隊可以是陸軍、海軍或空軍,還強調不會部署在前線,目的是保障烏軍的規模和能力不被限制。不過,具體派多少人?什麼時候去?怎麼去?並沒有披露!

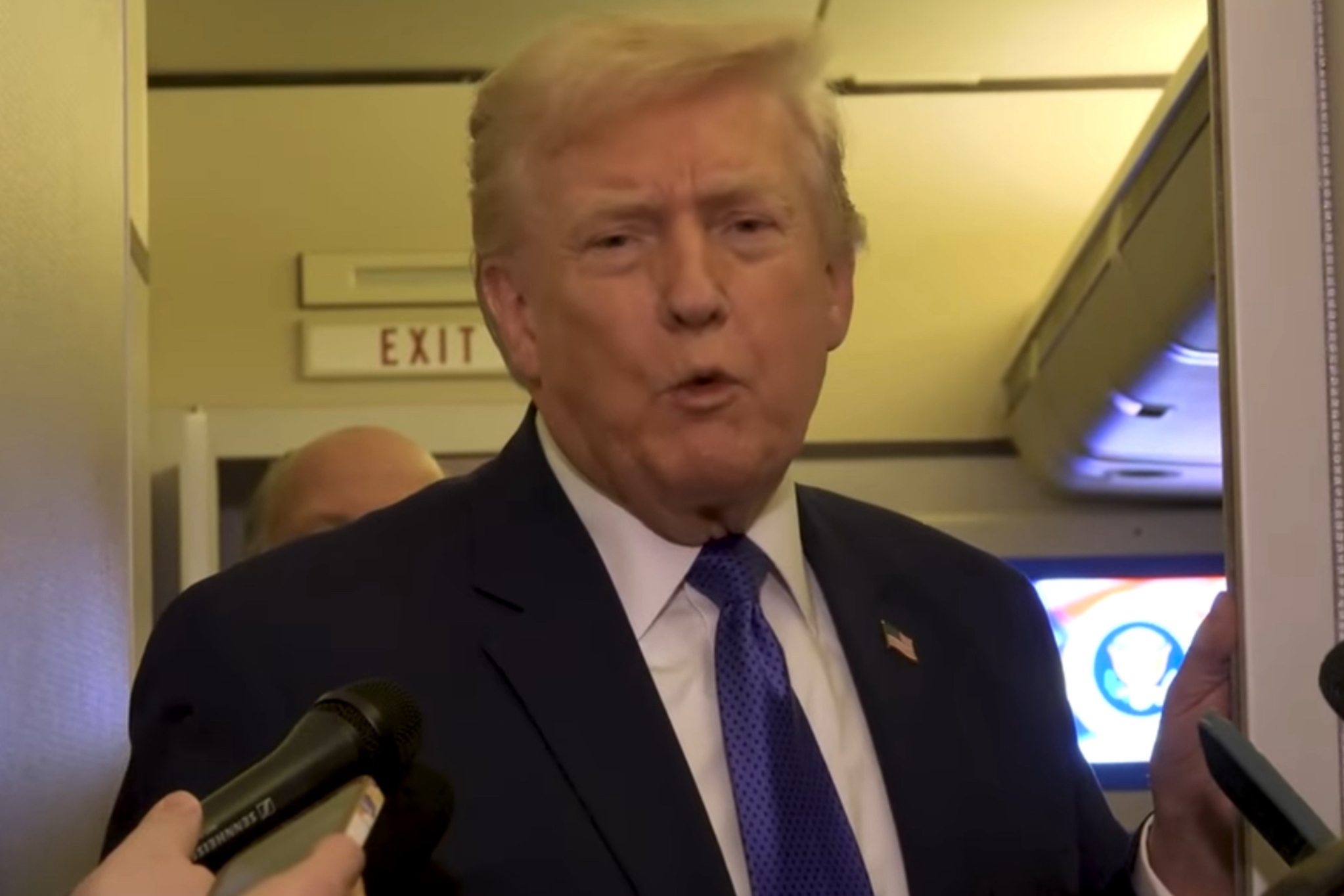

同一天,俄羅斯方面也給出了清晰回應。俄羅斯總統普丁在符拉迪沃斯托克的東方經濟論壇上公開表態,任何外國軍隊進入烏克蘭,俄羅斯都會把他視為打擊目標;烏克蘭這邊,澤倫斯基當然對26國的安全保障表示歡迎,還說有必要和普丁見面,但不接受在莫斯科見,他的理由很直接,莫斯科是對方主場,在那裡談判姿態會變低。他還公開向川普尋求支持,強調美國的支持和安全保障對烏克蘭至關重要,並把加入歐盟也當作安全保障的一部分。

法國此舉是想借這個機會掌握歐洲安全的主導權。過去歐洲安全一直跟著美國走,德國又靠著能源和製造業的優勢壓法國一頭。俄烏衝突後,德國沒了低價的俄羅斯天然氣,工業成本上升,經濟也不太好,法國就看到了翻身的機會。推動「保障部隊」這件事,就是想在歐洲安全架構中佔據中心位置。英國願意配合,一方面是和法國一起行動,另一方面也是想重塑自己在歐洲安全事務中的影響力。

不過,歐洲內部意見並不統一。德國態度比較謹慎,說要等框架明確了再做決定;波蘭直接表示不派兵,因為他和烏克蘭接壤,最容易受到影響。這種分歧不是突然出現的,兩年多來,歐洲在援烏問題上始終沒有統一過節奏,之前在武器援助上就爭執不下,更別說派兵了。所以說,26國的承諾更像是一個政治信號,真要把部隊派過去,阻力還是非常大。

歐洲國家還需面臨考慮兩方面的問題。一是錢的問題,派兵不是一次性的支出,而是長期的花費,包括部隊輪換、運輸、補給、戰損賠償、保險、退役補償、設備折舊等。現在歐洲經濟復甦乏力,通脹高漲,工業電價飆升,財政空間又被社保和綠色轉型佔據,這時候再增加一筆巨大的派兵開支,壓力可想而知。二是安全問題,如果俄羅斯把壓力轉移到「灰色地帶」,比如能源管道、跨境鐵路、公路口岸、海底電纜等都可能受到影響。冬季的能源供應、供應鏈安全、社會穩定等都會受到牽動,所以越靠近戰區的國家越謹慎,波蘭的表態就是基於地緣政治的現實考慮。

拒止外國駐軍是俄羅斯公開的紅線,誰要是踏進去,俄羅斯肯定會用軍事手段回應,這可不是開玩笑的。所謂的「保障部隊」如果只是停留在紙面上,作為一種政治威懾還可以;但一旦真的落地,就會大幅增加衝突升級的風險。「不在前線」的說法並不能保證安全,因為現代戰爭的範圍很廣。

歐洲內部意見不統一、財力有限、地緣風險又高,所以26國要把承諾變成實際行動,難度很大。美國會把控節奏,但不太可能直接派遣地面部隊。談判的管道還在,最關鍵的問題就是「駐軍與否」和「誰有否決權」。普丁已經明確表示「敢來就打」,這可不是虛張聲勢,而是提前告知了風險。誰要是把軍隊派到烏克蘭,誰就要做好被打擊、被問責、衝突升級的準備。對歐洲來說,最明智的做法是降低表態的調門,別讓政治衝動引發軍事事故。

現在俄烏走向和平的路還在,只是比較窄,需要每一步都走得很穩。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※