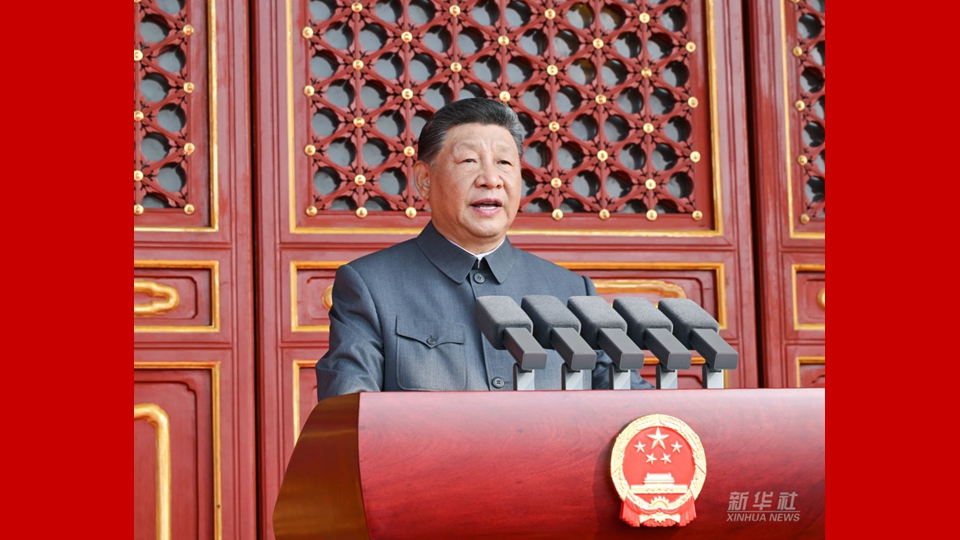

北京九三大閱兵吸引全球矚目,從西媒角度看,這場紀念對日抗戰及二戰結束80週年的儀式,被普遍視為中國近年來最雄心勃勃的一次軍事展示,不僅針對國內民意,也對外釋放強烈地緣政治訊號,更有媒體說,從歷史敘事到軍力展示,都具有對台灣的隱喻。

《衛報》:閱兵潛台詞直指台灣

英國《衛報》(The Guardian) 今發出評論指出,閱兵雖以「紀念二戰勝利」為名,實際上帶有明顯地緣政治的意涵,即「台灣是這場閱兵中的最大潛台詞」。透過大規模展示先進武器,北京想對台灣與其國際支持者傳達「抵抗是徒勞」的訊息。

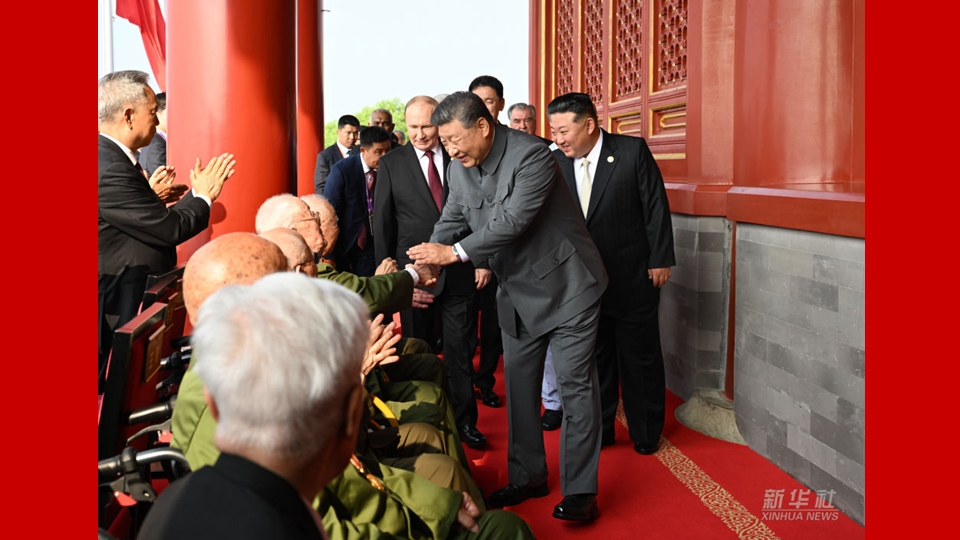

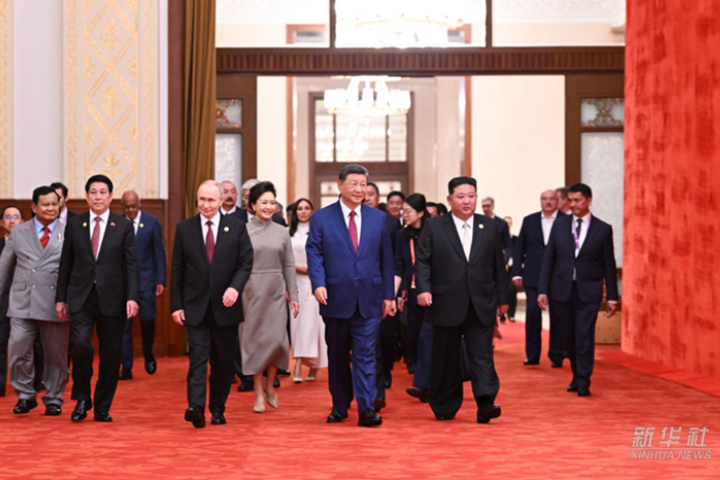

報導指出,中、俄、伊朗與北韓領導人罕見同場,如同「顛覆軸心」(axis of upheaval)公開成型。報導說,這場畫面象徵一個「非西方新秩序」的浮現,刻意與美國主導的國際體系對照。

更有趣的是,報導拿中國的閱兵與美國川普(Donald Trump)今年曾經舉辦的「生日閱兵」比較,稱北京要「狠狠炫耀」自己比美國更懂得如何辦一場全球矚目的閱兵大秀。

今年6月14日在華盛頓特區,美國慶祝陸軍建軍250周年,從維吉尼亞州的五角大廈至國家廣場組織了一場閱兵典禮,適逢總統川普的79歲生日。

《紐約時報》:重塑二戰角色 對內凝聚民族主義

此外,針對九三大閱兵,《紐約時報》說,這場閱兵的政治意圖之一,是重塑中國在二戰中的角色。透過軍事展示與官方語言,北京刻意凸顯自身與蘇聯是擊敗日本帝國的主要力量,同時淡化美、英等盟軍的作用。

報導指出,北京希望透過喚起戰爭記憶,在經濟增長放緩、中美摩擦升高的背景下,凝聚國內民心。對習近平來說,這既是軍事秀場,也是穩定社會信心的政治舞台。

報導引述美國大學(American University)副教授托里根(Joseph Torigian)的分析說,「對習近平與普丁(Vladimir Putin)而言,二戰勝利雖然代價高昂,但並不完整。他們認為所謂『霸權勢力』仍在試圖將外來模式強加於己,阻礙他們在世界舞台上的地位。如今,他們希望利用戰爭記憶,讓未來世代對西方價值免疫,並為他們所設想的全球秩序正名。」

《紐時》說,這樣的歷史敘事既是國內統治正當性的來源,也是一種對外戰略工具。閱兵既是「民族自信的慶典」,也是對西方挑戰的姿態。

《金融時報》:三強並列畫面 軍力秀多於實戰

倫敦《金融時報》則將焦點放在閱兵的外交場景與軍事展示的實質性,強調閱兵最大亮點之一是習近平、普丁與金正恩同列觀禮台畫面,這被形容為「強烈的政治宣示」。

報導指出,這個畫面向世界釋放多重訊號:對內,中共藉此向國內民眾展現領導地位穩固、國際支持不孤立;對外,則象徵一個由中俄朝構成的「對抗西方同盟」正逐漸成形。

不過,《金融時報》稱,中國閱兵中展示的大批先進武器,雖然外觀氣勢驚人,但「仍缺乏實戰檢驗」。有學者形容,這更像一場「軍事秀」,而非實際戰場能力的展現。在該報看來,北京藉這場閱兵將「民族自信、軍事強大與國際挑戰」綁一起,但其中的實力與虛勢,仍需外界謹慎區分。

《路透》:東升西降的視覺對比 象徵細節傳遞訊號

《路透》今天也發出偏重細節描寫與國際對照的報導指出,多數西方領袖缺席北京閱兵,反凸顯出「東升西降」的視覺效果:中國與俄羅斯高調並肩,而歐美卻保持距離。

報導細膩記錄了許多象徵性場景,如習近平刻意穿著中山裝,凸顯毛澤東時代的革命傳統;8萬隻和平鴿升空,營造「和平守護者」形象;普丁與金正恩並肩受禮,暗示新戰略聯繫。

《路透》認為,北京在「和平與戰爭的敘事」間小心拿捏:一方面展示武力震懾,另方面又以和平鴿與外交場合修飾,試圖告訴世界「中國有能力選擇戰與和」。

從西方媒體不同角度的觀察顯示,西方審視這場大閱兵,不僅視為一場軍事盛典,更是一場政治工程與外交秀場,北京透過閱兵重塑歷史、鞏固統治、挑戰西方、威懾台灣。閱兵場上隆隆行進的坦克與飛彈,不只是冷冰冰的武器,更是中共向全球秩序競爭中投下的「政治圖騰」。