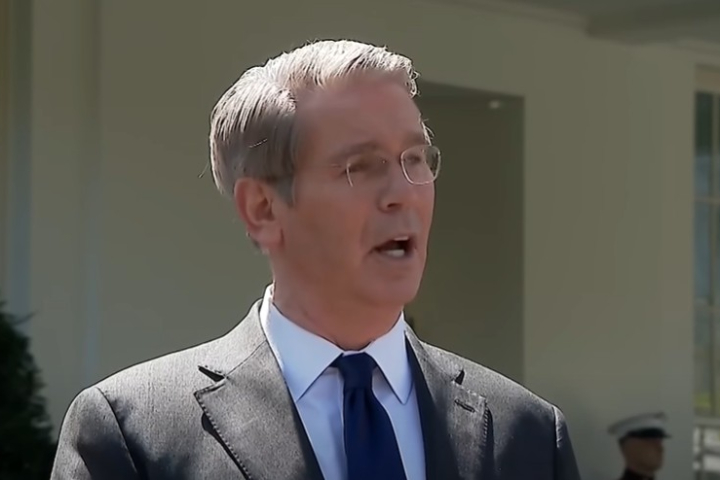

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)27日受訪時指出,全球高階晶片99%都來自台灣,「此高度依賴對美國是前所未見的國家安全風險」,貝森特稱,其嚴重性堪比1973年阿拉伯石油禁運。他直言,川普政府的核心任務之一是推動「經濟去風險化」,而政府有部分官員認為,若在2029年任期結束前未能完成此目標,川普政府將被視為執政失敗「但川普政府絕不會失敗」。

貝森特接受福斯商業新聞(Fox Business)專訪時指出,美國經濟多領域都必須降低對單一來源的依賴;在半導體產業方面,他說,雖然目前多數半導體公司營運狀況良好,但先進晶片幾乎完全集中於台灣生產,這讓美國暴露於巨大戰略風險,並將此風險與五十年前震撼全球的石油危機相比,認為兩者影響層級不相上下。

貝森特透露,政府內部有些由川普領導的官員相信,若川普政府沒有2029年卸任前完成美國經濟去風險化的任務,那川普政府等於執政失敗;不過貝森特同時強調,「川普政府不會失敗」。

至於川普政府是否可能入股美國晶片龍頭輝達(Nvidia),以強化自主掌控性。貝森特則明確表示,輝達營運穩健,不需要政府資金支援,因此相關方案不在考慮中,不過,他未完全排除政府介入其他戰略產業的可能性,舉例包括造船業等領域,顯示美方對關鍵供應鏈安全的重視。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)先前曾稱,在國安考量下,美國必須能在本土製造晶片,不能過度依賴台灣,「就地理距離來看,台灣距離美國9500英里,距離中國僅80英里,先進晶片全都集中在台灣,顯然不可行」。

盧特尼克指出,此考量也納入美日、美韓協議的一部分,要建立足夠的基礎設施與產能,好讓美國有能力製造這些晶片,「如果英特爾能夠在美國生產晶片節點、推動本土製程,當然是好事,雖然不是絕對必要,但那會是非常有利的局面」。

近期,美國政府以《晶片與科學法案》向英特爾(INTC.US) 提供補助,並傳出計畫持有其約一成股權,引發議論。對此,貝森特稱,美國總統川普(Donald Trump)始終以「為人民創造財富,而非製造債務」為核心原則,強調既然政府投入資金,就應讓納稅人同樣獲益。

除了半導體議題,貝森特也透露,中美新一輪經貿談判可能於10月底或11月初登場,地點尚未確定,他預計將再度與大陸國務院副總理何立峰會面,延續先前在歐洲多地舉行的對話。他還澄清,大陸商務部副部長李成鋼本周訪美的行程屬於技術層面交流,與核心談判進程無直接關聯。

貝森特分析,中美關係極其複雜,中國既是美國最大的戰略競爭對手,也是世界第二大經濟體、與美國最大的貿易逆差來源國,這使談判必須格外謹慎。他強調,雙方在推動會談時始終抱持「高度尊重」,而川普與大陸國家主席習近平的良好私人互動,有助於降低摩擦,讓談判相對單純。

至於美方是否會在談判中觸及中俄合作議題,貝森特承認尚未形成具體方案,但會持續觀察局勢。他重申,美方首要目標仍是確保經濟安全,並避免因供應鏈集中化而重蹈石油危機覆轍。

自今年5月中美同意關稅戰「暫時休戰」後,雙方已在日內瓦、倫敦和斯德哥爾摩展開三輪高層會晤。隨後,美中也決議延長90天關稅寬限期,期限將持續至11月10日。外界普遍關注,雙邊能否在年底前就核心分歧取得進展,避免再度引發全面衝突。