苔痕斑駁的石巷、吱呀作響的船櫓,構築出大陸江南古鎮的集體記憶,也曾是文化旅遊產業的金字招牌。然而,走過半世紀開發熱潮,如今古鎮旅遊正面臨前所未有的瓶頸與挑戰。

近年來,「古鎮熱」與「遇冷潮」並存。據中國旅遊研究院《2024中國古鎮旅遊發展報告》,93.4%受訪者表示曾參與古鎮旅遊,但有超過五成認為「古鎮之間相似」,近四成直言「千鎮一面」。一面是重金投入、門可羅雀的仿古項目,一面是網紅熱捧、遊人如織的名鎮爭鋒,古鎮旅遊模式已站在轉型的十字路口。

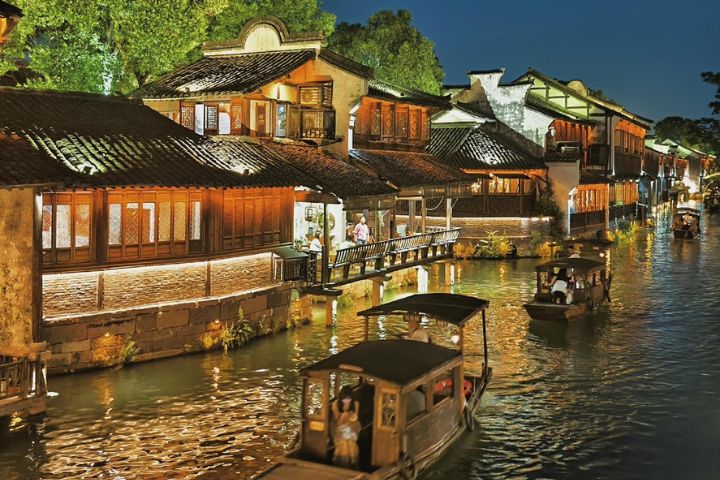

據新華網報導,作為早期「旅遊興鎮」的典範,烏鎮、西塘、周莊等江南古鎮曾創下亮眼成績。鼎盛時期,烏鎮年淨利超8億元(人民幣,下同),成為最賺錢的古鎮代表。然而,這類高投入、重資產模式,如今已難以大規模複製。即使同一操盤方跨區打造類似項目,也容易陷入「水土不服」。

湖南大庸古城便是一例。自2021年試營運以來,4年累計虧損超10億元,令人質疑高投入仿古建設是否仍具吸引力。與此同時,全大陸2800多個已開發古鎮中,逾半面臨「空城」或「半空城」問題,遊客人數與經營效益雙雙下滑。

古鎮發展早期的成功範式,正遭遇複製困境。同質化建築風格、雷同的漢服體驗與特產商品,讓遊客難以留下記憶點。有網友直言:「朋友圈裡的照片,根本分不清是哪個古鎮。」

新華網指出,今日古鎮的成功不僅靠建築保留,而在於是否能提供「獨特體驗」與「文化記憶點」。面對碎片化、個性化的新一代文旅需求,古鎮旅遊的突破口已不再僅是打造「網紅打卡點」,而是尋求「古鎮+」的融合路徑。

例如,紹興黃酒小鎮透過推出黃酒棒冰、黃酒奶茶等新產品,延展產業價值;濮院時尚古鎮則結合時尚週、產業博覽與遊客體驗,創造文旅經濟與區域產業協同的可能性。

浙江工商大學學者指出,未來古鎮將朝「無景點化」與「全域化」發展,擺脫單一景區思維,讓文旅從屬於產業生態中的一環,「文化支撐產業,產業反哺文化」,方為長久之道。

在「造鎮」風潮退潮之後,大陸越來越多地方政府與開發方認識到:真正可持續的古鎮經營,不能忽視「人」的因素。

湖州德清新市古鎮作為申遺成員之一,至今仍保有3000多名原住民,街上4元的鮮肉茶糕、22元的鴨絞麵,與遊客共享生活場景。相比空置率高、只剩商鋪的仿古小鎮,這樣的「生活氣」才是文化真正的根。

「古鎮保護不該是複刻歷史,而是讓人在其中能夠好好生活。」浙江省文化旅遊廳負責人指出,若地方規劃未考量居民福祉,原意的保護行動反而可能成為文化流失的推手。

大陸古鎮旅遊發展新模式尚在探索,轉型仍需時間,但可以確定的是,下一個古鎮旅遊的黃金十年,不會屬於「假古鎮」,也不屬於「一哄而上」。