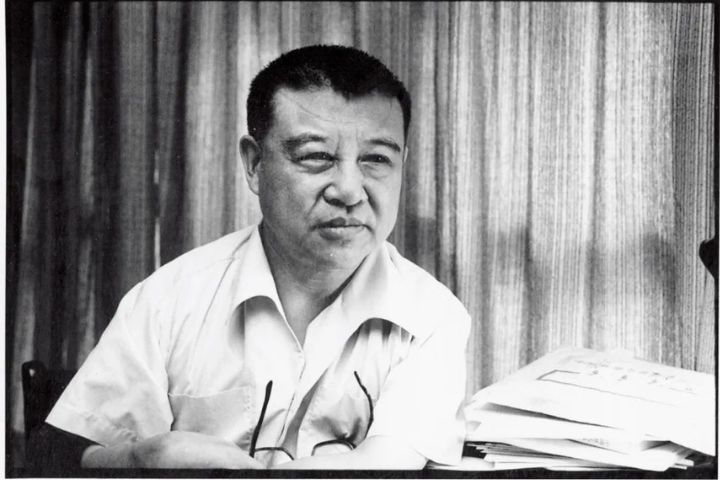

著名歷史學家、中國文化史與上古史研究權威許倬雲於美國逝世,享壽95歲。中央研究院與唐獎基金會今天均證實,中研院院士、第6屆唐獎漢學獎得主許倬雲病逝美國。

許倬雲生於1930年9月3日(農曆七月初十),祖籍江蘇無錫,為清代布政使許松佶之後、宋代狀元許將之遠裔。父親許鳳藻,母親章舜英,出身於書香官宦世家。他自幼罹患先天性四肢畸形,需依靠雙拐行走,身體障礙讓他無法接受常規教育,但這未阻擋他對知識與歷史的追求。

抗日戰爭全面爆發時,年僅七歲的許倬雲親歷烽火歲月,這段童年記憶深深刻印於心。他晚年在訪談中提到對國家命運的關切,引用陸游詩句「但悲不見九州同」,動情表示「抗戰中長大的我,『中國』二字刻在心裡」,並強調對戰時犧牲軍民的記憶「不能忘,忘不了」。

許倬雲先後畢業於台灣大學歷史系、美國芝加哥大學,1970年移民美國,長年任教於匹茲堡大學歷史學系,為該校榮休講座教授,並曾於台灣、香港多所大學講學。他擅長結合社會科學理論治史,研究涵蓋中國文化史、社會經濟史與上古史,對中國文官制度的管理學分析亦開創學界先河。

其代表作包括《中國古代社會史論》、《漢代農業》、《西周史》、《萬古江河》等,被譽為深入探索華夏文明發展脈絡的重要著作。2024年夏,三聯書店推出六冊《許倬雲學術著作集》,由許先生親自審定,總結其學術生命的精華。同年12月,他雖年屆九十四,仍以視訊方式參與新書發布,發表對中華文化生命力的信心與思考。

根據唐獎基金會資料,許倬雲歷來發表的中國古代專論,善於挖掘長期歷史的本質問題;他的通史著作,則著重文化包容與交流、尋求中國在世界的地位,「許教授的著作展現對國家、民族及全人類的深切關懷,被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的史家。」

大陸知名學者余世存曾評價許倬雲為「新文化運動傳人」,不僅繼承前輩的學術關懷,更以個人生命歷程映照中華文明的厚重與活力。他指出,許先生對文明共同體的興衰有長遠研判,也關注中國在全球化中的角色與未來,展現出深刻的文化自信與歷史眼光。

許倬雲的最後一條微博,發於2025年7月24日,仍在回憶抗戰往事,足見他對民族歷史的深情牽繫未曾稍減。