美國川普政府宣布對全球貿易夥伴實施「對等關稅」,台灣暫被課以20%關稅,高於日、韓等鄰國,消息一出在台引發震撼。根據《金融時報》報導,談判未能如期拍板的最大障礙,不只是美方對半導體232條款的國安審查,還包括美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)多次強硬要求台灣效法日、韓對美大舉投資,成為談判延宕的「死結」。

川普關稅再出招 台灣暫列高稅率區

台灣是美國第七大貿易夥伴,也是全球半導體產業的關鍵角色。但川普7月31日公布的稅率清單中,台灣以20%關稅落入「高稅率」組,僅次首輪32%的起始稅率,遠高於日、韓最終敲定的15%。該措施預計自8月7日生效,較原定談判截止日8月1日略有延展。

對此,總統賴清德在8月1日召開記者會表示,20%非台灣談判目標,稱此為「暫時稅率」,台灣將繼續爭取更有利、合理的關稅安排,並將美方對半導體相關產品進行的232條款國安審查納入下輪談判議程。

0708已達共識 川普為對中協商暫擱台美協議

《金融時報》引述三名知情官員(兩名台灣官員、一名美國官員)指出,台美雙方其實早在7月8日前已對市場開放等核心議題達成基本共識,原本期望幾天內就能公布協議。但川普團隊遲未點頭,背後可能與中美貿易協商進展有關。

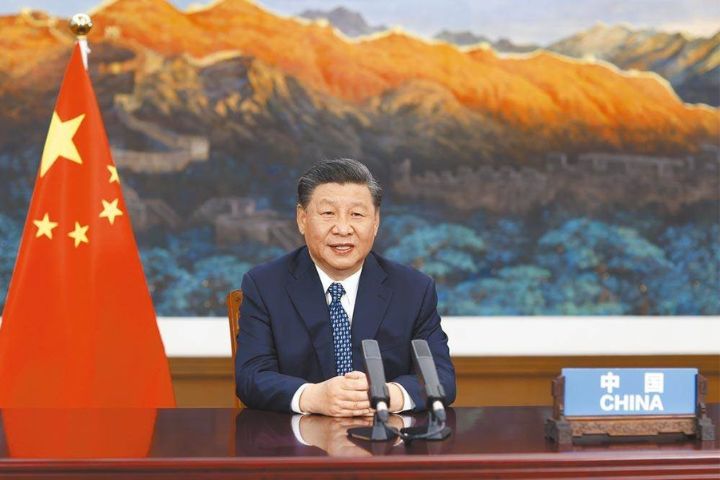

美方官員指出,川普近期積極推動與中國國家主席習近平舉行川習會,期望透過對北京示好穩定中美關係,因此暫時擱置與台灣的協議。此外,賴清德原定近日出訪拉美,過境紐約行程也被華府臨時叫停,加上6月延後的台美國防會談至今仍未恢復,讓外界憂心,華府對台支持力道正在「軟著陸」。

美商務部長「砸錢要求」 惹怒台灣產官界

談判卡關的另一核心原因,來自美國商務部長盧特尼克。根據報導,他多次干預談判,向台灣政府與科技業高層表明,台灣須比照日本、南韓對美進行「巨額額外投資」,方能獲得更佳稅率條件。日韓此前對美分別承諾投資5500億與3500億美元,並在採購與市場開放上給出大幅讓利。

台積電早在今年初即宣布將原訂對美投資由650億美元調升至1650億美元,提升幅度達1000億,台灣政府本盼此舉可減緩美方壓力。但《金融時報》指出,盧特尼克依然不滿,持續要求更多投資承諾。

國民黨批評此舉形同提前交出台灣手中談判籌碼。台灣科技業一名高階主管直言:「若晶片關稅真的啟動,我們無論如何都得在美擴廠,額外承諾投資並不符合經濟利益。」

儘管目前課以20%,但美方內部釋出訊號表示稅率並非定案。一位熟悉談判的美國官員透露,台灣提出的方案已獲「正面回應」,且目前20%稅率遠低於仍在談判的加拿大與印度,顯示雙方不存在「無法跨越的鴻溝」,未來仍可望爭取下修空間。

電子產品排除對等關稅外 等232條款調查後再談

此外,官員強調,台灣對美最大宗出口品項為電子產品,已被排除在此次對等稅率之外,改以個別稅率處理。美方正準備針對半導體、晶片設備與下游含晶產品等展開232條款調查,這也是雙方接下來關鍵談判內容之一。

國內政壇方面,國民黨對民進黨政府未能爭取到與日韓對等的15%稅率提出批評,直指這將削弱台灣產品在美國市場的競爭力,對出口導向產業造成衝擊。尤其在立院大罷免風波甫落幕、民進黨陷入內外交困之際,稅率落差成了在野陣營攻擊的新槍口。

不過也有專家認為,在中美角力膠著之際,台灣的戰略價值與產業地位仍具彈性與空間。賴清德政府若能掌握後續談判節奏,在「不失籌碼、不犧牲本土產業」原則下完成協議,仍可能化危機為轉機。