台灣少子化危機已不只是數據上的警訊,而是以加快的速度影響未來發展。當生育率長期位居全球最低、每年死亡人數不斷超越新生兒,台灣面臨的不只是人口減少,更是社會結構、經濟發展、教育資源、世代照護及國家安全等挑戰,因此政府如未能及早規劃與因應,將導致全面性勞動力短缺及經濟成長減緩的後果。

回顧歷史,在戰亂與傳染病肆虐的年代,人類壽命雖短,卻仍自然地繁衍足夠的後代,支撐社會運作與人口延續。然而,自從工業革命以來,科技突飛猛進,抗生素問世與公共衛生普及,讓人均壽命顯著提高,傳染病不再是威脅生命的頭號殺手。「人生七十古來稀」這句話早已過時,如今許多70歲的長者依然活躍於各行各業,相對地,新生兒的誕生卻年年減少,成為全新的人口隱憂。

人口結構的改變,將對社會、經濟、教育、醫療、勞動力、國防等層面,造成深遠的影響。一個年輕人口不足的社會,將愈來愈難維持經濟發展與國家運作的穩定基礎。

根據2022年網路調查顯示,談到關於少子化相關議題,聲量最高的是高房價;其次是低薪,排在第2名,面對通貨膨脹來襲,擔心養小孩的經濟壓力難以負擔。第3名則是育兒津貼,盡管政府近年來力推育兒津貼政策,不過,討論聲量還是遠遠不及高房價、低薪,網友也不太看好補助能改變年輕人生子的意願。

人口結構快速老化 2025步入超高齡社會

台灣2025年步入超高齡社會,也就是每5人就有1人是老年人口,主計總處數據顯示,銀髮勞動力持續以高於5%的速度快速成長,勞動力正往65歲以上傾斜,65歲以上老年人口占總人口數已經達20%;台灣自2018年步入高齡社會(老年人口占比超過14%),轉為超高齡社會,只花7年時間。

人口持續萎縮將帶來一系列深遠的影響。即便部分環保主義者認為人類數量減少有助於減輕地球負擔,低生育率在現實中卻會引發嚴峻的社會與經濟挑戰。最直接的就是無法迴避的財政壓力。當前,退休人口之所以能領取退休金並獲得照護,是因為足夠多的勞動年齡人口在持續創造產值,一方面,他們繳稅支撐社會保險與福利支出,另一方面,他們直接提供照護與服務。許多經濟學家指出,勞動人口減少,將壓低實際利率,因為投資機會將減少。

勞動力缺口 政府祭出短、中長期策略

我國少子化問題日益嚴重,連帶造成「職場缺工潮」勢不可擋,根據國發會推估,台灣勞動力市場預估將在2028年,缺口就會上升至35萬人;甚至到2030年,面臨約48萬人力缺口。為應對產業發展中的人才短缺問題,經濟部規劃與教育部、國發會等部會合作,提出短期及中長期策略、目標及作法。

第1階段將規劃產業別精準媒合,協助企業留用在台國際人才;中長期則規劃「2+4方案」,針對東南亞,尤其菲律賓、馬來西亞、泰國等地的優秀國際生,規劃客製化課程;以及培養國際生的專業知識與技能。經濟部盼望,此政策能幫企業找到合適人才,並要保證留台就業(培育2年、留台工作4年或2年)。

學齡人口驟減 偏鄉學校首當其衝

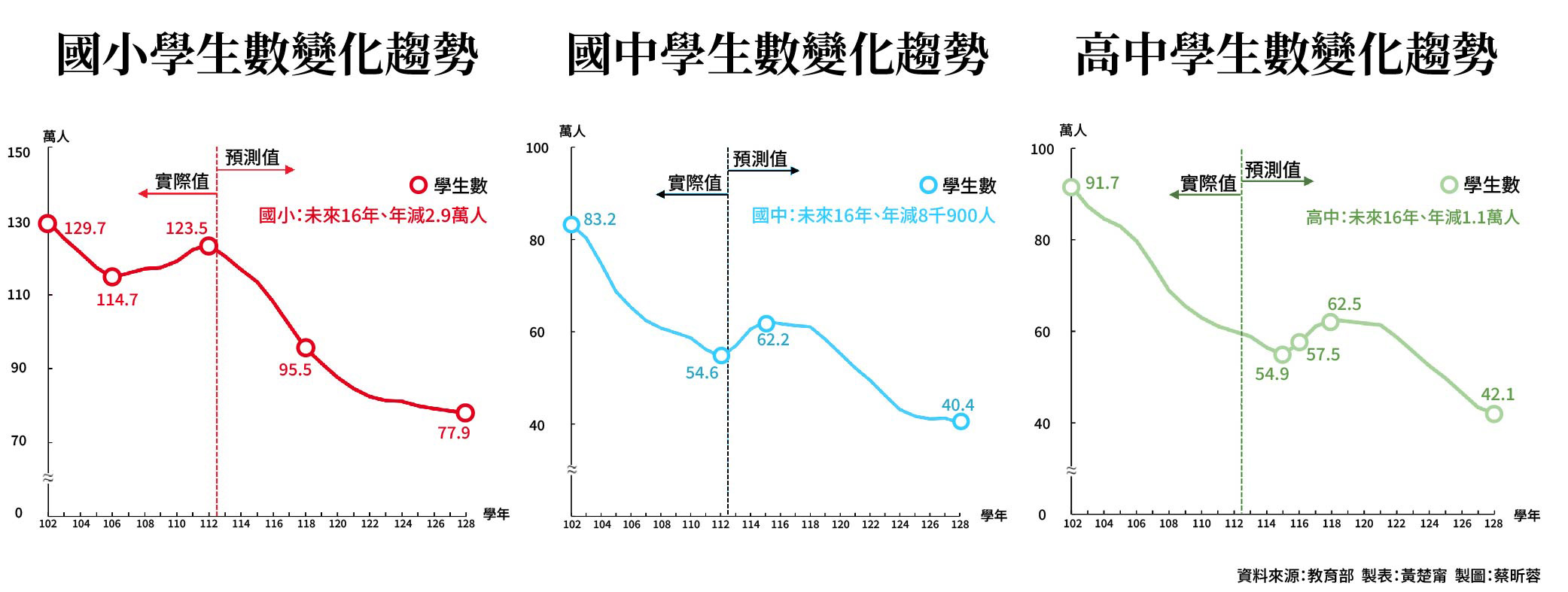

少子化影響層面也包括教育,去年教育部公布112至128學年各教育階段學生數預測報告,112學年的國小學生數為123.5萬人,但118學年國小學生數估將跌破百萬,128學年將降至77.9萬人,較102學年減少51.8萬人,預計未來16年,平均年減2.9萬人。國中與國小學生人數變化情形相似,112學年國中生人數為54.6萬人,至128學年僅剩40.4萬人,較102學年減少42.8萬人,預計未來16年,平均年減8900人。高中端至128學年,預計剩42.1萬人,未來16年平均年減1.1萬人。

根據教育部統計,過去10年全國國中小學生數銳減34萬,50人以下小校的數量持續攀升,佔全國總校數的比例由103年13%,拉高到112年的19%,換算起來平均每5所學校,就有1所屬於官方定義的小校,且達各縣市自定的裁廢併標準。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原說,都會區仍有滿額、明星學校,少子化影響有城鄉差距,受創最深仍是偏鄉學校。他認為教育部應協助偏鄉學校發展特色,例如實驗小學的方式做特色招生。

少子化引國安、國防危機

儘管政府已將少子化定義為「國安危機」,但在多數台灣人心中,這個問題彷彿只是日常生活中的微弱噪音,久而久之便無感。國發會報告指出,未來台灣總人口將從2024年的2340萬人,減少至2070年的1497萬人,減少844萬人;其中,0至14歲幼年人口減少171萬人,15至64歲青壯年人口減少920萬人,65歲以上老年人口則增加248萬人。

國發會主委劉鏡清曾表示,人口問題相當嚴峻,會影響未來繳稅、消費以及勞動力,政府現在有3件事情要努力,首先是協助養育,第2是讓結婚的人早點取得社宅,或以優惠條件租到社宅,第3是解放他們照顧父母的壓力。他指出,政府對於人口議題已經開了多次小型會議,也由政委陳時中邀集相關部會,召開大型跨部會會議,盤點所有政策內容,盼可以改善。

另國軍人力短缺問題日益嚴峻,選擇賠錢提前退伍的志願役軍士官人數,從2020年的401人,增加到2024年的1565人,短短4年增加約4倍。國防部今年初坦言,少子化趨勢跟社會企業徵才是導致國軍人力流失的主因。目前正朝向減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等3個面向,穩固部隊基層人力。

專家分析,流失的志願役人力以士官兵為多數,國軍要強化戰力,除了要加強招募新血、留住原有人才,也建議可以考慮讓已退伍的高階技術官兵,再回到部隊傳承經驗。像是飛彈這種多人操作系統,即便是原先系統老舊已被淘汰,但有經驗的老兵還是能貢獻操作概念、默契培養等,不只能讓技術延續,也有機會讓官兵對自我跟國家的認同感再強化,就有機會留住人才。

工會:育嬰津貼加倍發

今年除2月外,每月出生人數均低於萬人,按趨勢今年恐不到10萬人。全國教師工會總聯合會也呼籲,政府應該要重視少子化這個國安議題,並將育嬰津貼加碼,如調升基準、給付期間拉長、嬰兒適用期限拉長,讓國人更敢生。包括「基準從6成提高至8成」:現行育嬰津貼為投保薪資的6成,2021年7月起, 政府另以公務預算加給2成薪資補助,申請者總共可領投保薪資的8成,但如此金額無論公私部門受僱者,每月育嬰留職津貼可能不及2025年最低工資28,590元。

全教總建議在政府2成薪資補助外,並應同步修正《公教人員保險法》、《就業保險法》等法,將育嬰津貼基準從6成提高至8成。其次是「給付從6個月延長為12個月」:透過健全育兒環境鼓勵勞動家庭撫育子女,而要達到鼓勵生育的政策目的,延長發給時間始能更具政策吸引力,建議修法將給付從現行6個月延長為12個月,以增加受雇者申請育嬰津貼的誘因。

最後一點「期間從3歲放寬至6歲」,全教總表示,根據研究指出,嬰幼兒(0至5歲)是大腦發展的關鍵期,3到6歲幼兒仍有高度照顧需求,親子間的積極互動有助孩子感受到安全,有助於建立穩定的依附關係,應放寬可申請育嬰留停津貼之養育子女年紀至6歲,以落實「0-6歲國家一起養」政策。

在多數人對少子化「刺耳但習慣」的集體感受下,政府若無更具前瞻性與整合力的對應策略,恐將錯過最後一波緩衝與調適的機會。從提高育嬰津貼到建立育兒友善的職場與社會環境,每一項政策都不該只是數字堆砌,更應是回應年輕世代焦慮與期待的真誠選擇。畢竟,人口問題的本質不是單一部會能解決的挑戰,而是一場全社會的共同抉擇與制度改革。少子化不是明天的危機,它就是今天的現實。(系列完)