周二(11日)是「311東日本大地震」14周年的日子,震災對日本人帶來的傷害迄今仍難以彌平。位於太平洋火環帶(Pacific Ring of Fire)上,歐亞大陸板塊、北美洲板塊、太平洋板塊及菲律賓板塊等4大板塊交界處,日本的火山地震本就頻繁。

在311大地震14周年前夕,日本專家周日(9日)發表最新研究報告,警告位於北海道以東千島海溝的南海地殼板塊,已累積了巨大能量,足以觸發芮氏規模9級的巨大地震與嚴重海嘯,呼籲政府和民眾加強防範措施,以應對可能即將到來的災難。

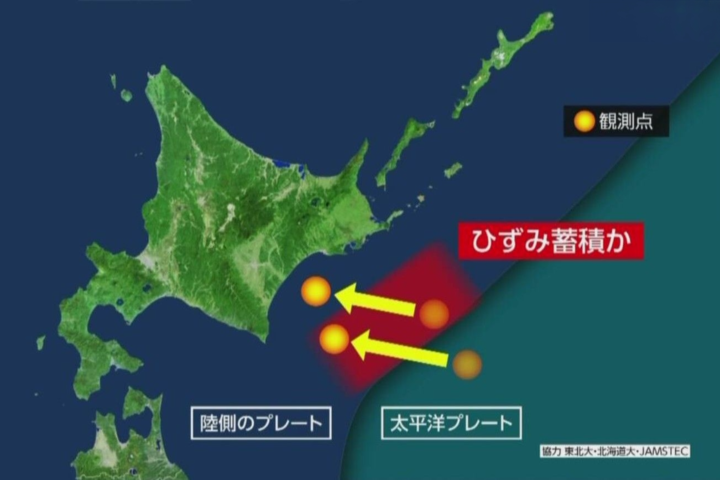

《日本放送協會》(NHK)報導,為了準確掌握陸地與海洋板塊邊界累積的「應變」大小,日本東北大學、北海道大學和日本海洋與地球科學技術振興機構(JAMSTEC)的研究小組,從2019年開始透過在海底安裝GPS(衛星定位系統)觀測點,進行了為期5年的調查。結果發現,位於大洋板塊上的觀測點每年正以約8公分的速度向陸地移動,而位於大洋板塊開始下沉處的向陸地板塊上的觀測點,也正以約8公分的速度向陸地移動。這些結果表明,在海洋板塊與陸地板塊交接處,有些地方板塊會牢固地擠壓在一起,而這種現象正在累積「應變」(受到應力產生的岩石變形或形狀變化)。距離上一次類似規模的大地震(據信發生在17世紀)已過去近400年,可能就發生在北海道沿岸的千島海溝。根據海嘯沉積物的調查,17世紀時千島海溝大地震曾引發了巨大的海嘯,估計當時板塊移動達25公尺。日本政府的地震調查委員會估計,未來30 年內發生8.8級或更高級別的大地震的可能性,為7%至40%。如果假設自17世紀大地震以來,板塊一直以每年約8公分的速度持續移動,可能就已經累積了相當於導致大地震所造成的應變。研究小組計劃在北海道十勝町外海設立觀測站,進行更詳細的調查。

專家已在在海洋板塊隱沒帶(subduction zone)開始的「海溝軸」兩側,設立了GPS觀測點,如果靠近海溝軸的陸地側板塊上的觀測點移動的幅度,不如海洋側板塊上的觀測點移動的幅度大,則板塊邊界就不是非常接近,應變就不容易累積。

《NHK》先前曾報導,日本地震調查委員會表示,位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處的南海海槽,可能每100年發生一次大地震,且每年發生機率增加約1%。最新數據顯示,南海海槽在未來30年內發生8至9級大地震的機率,已從早前的70%至80%上調至約75%至82%。

東北大學國際災害科學研究中心助理教授富田史章表示:「2011年大地震已經過去14年了,記憶正在逐漸淡忘。但我們需要意識到類似的大地震可能再次發生,並提前考慮採取的預防措施」。