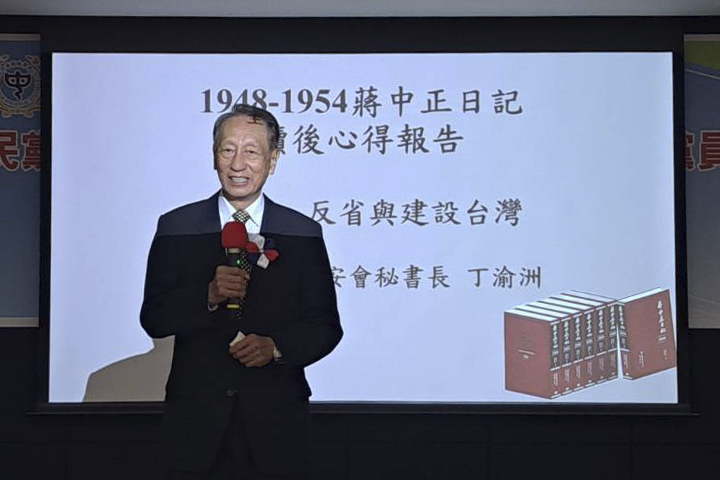

丁渝洲/前國家安全會議秘書長

※ 編按:前國安會秘書長丁渝洲將軍20日應邀在中華戰略學會丘念台抗日紀念講座發表專題演說,授權梅花新聞網全文刊登※

六、整軍經武建設台灣

國民黨在內戰失敗時,經過種種考量,最後決定播遷來台,這個正確的決定,改變了台灣與中華民國的命運。

1949年底政府退守台灣以後,由於蔣公只是國民黨總裁,代理總統李宗仁在美,台灣變成無政府狀態。而此時又要面對中共積極準備血洗台灣,在外交上又孤立無援,台灣處境岌岌可危、人心惶惶,在這種險惡環境中,蔣公在社會各界強烈要求下,於1950年三月一日在台恢復總統職權。

蔣公來台後,從無偏安思維,更無苟安意念,並以與台灣共存亡的決心積極進行各項改革,為建設台灣與反攻復國做準備。

(一)在政治方面

國民黨帶來了中華民國五權憲法,並且大部分的國大代表、立法委員以及監察委員也都隨政府來台,使中華民國在台灣有了正當性與合法性。

在1951年政府開始推動地方自治,舉行第一屆縣市議會選舉,接著在四月舉辦縣長選舉,同年十二月台灣省臨時省議會正式開議,使台灣開始走向民主化的大道。

國民黨到台灣時間不長,因政府積極有為,已逐漸贏得人心。最好的例子,就是韓戰結束時,盟軍俘虜了共軍戰俘共計二萬一千餘人,竟然有一萬四千人,三分之二的人自願來台做「反共義士」,這對未出一兵一卒的中華民國而言,已開始贏得大陸人心,更是政治上一大勝利。

(二)在文化方面

蔣公從大陸帶來的不只是黃金、白銀、故宮的寶物,更可貴的是在兵凶戰危陰影環境下,能請來了大批的文官、學者、藝術家,如胡適、林語堂、傅斯年、殷海光、梁實秋、錢穆、徐復觀等大量人才。這些大師級人物帶來了豐富的文化資源,並在蔣公的提倡下使中華文化能夠在台灣重生,經多年努力後,也讓台灣比任何華人地區,更有資格代表中華文化。我更希望中華文化在台灣繼續發揚光大,讓人民過上更健康、更文明的生活。

(三)在經濟方面

在1950年代,政府將國有企業進行大規模私有化,使經濟發展充滿了活力。

1951年國民黨中央依照陳誠所推動的「三七五減租」政策,開始推行「公地放領」,把島內約五分之一的公有耕地廉價出售給承租戶,使一百多萬台灣人民藉由土地改革計畫得到了產權,農民的收入在1949年後的十年間成長一倍,得到民眾高度肯定,這是最成功的經濟政策。

自1953年政府首次推出「四年經濟發展計畫」,使國家開始有計畫、有重點的進行經濟發展,以上這些經濟措施與政策,為日後國家經濟起飛打下堅實的基礎。

(四)在軍事方面

1949年當國軍在國共內戰全面潰敗之際,卻在年底的古寧頭戰役全殲進犯的八千名共軍,此一難得的勝利,不僅振奮人心,從此金馬就成為確保台灣安全的前哨。

1950年國軍殘部分散在大陸東南沿海各個離島,蔣公為了避免防線過長,而遭共軍各個擊滅,決定收縮防衛正面,及時將海南島的7萬餘部隊撤至台灣,另在大多數將領反對下,堅持將舟山群島一帶13萬9412名國軍官兵轉運來台,希望集中有限的兵力,強化台灣的防衛作戰能力。

1950年退到台灣的總兵力約六十萬人,但番號繁多、部隊缺員嚴重、編制混亂,蔣公毅然決然開始整頓,在1952年將陸軍二十個軍、三十一個師重新整編為十個軍、二十一個師,再經過嚴格而有計畫的整訓後,讓國軍脫胎換骨,戰力明顯提升。更有信心來確保台澎金馬的安全。

蔣公非常重視軍官的教育,於1950年初在台北設立了「圓山軍官訓練團」,聘用日籍人士擔任教官,開始有計劃的對國軍將校開班授課,蔣公不但主持每期的開結訓,並親自審閱學員自傳,與每位學員個別談話,期能發掘人才,由於蔣公高度的重視,明顯的提高了我高級將校的軍事素養。

蔣公在日記中說「三軍之進步,實為余統兵以來,為最高之顛點,此亦為余一生軍事教育之理想至此方得實現也」。經整頓後的國軍,已是一支有紀律、有主義的革命勁旅,以上這些都是蔣公來台初期對台灣的貢獻,不可抹滅。

七、反共政策下的威權統治

政府遷台後,中華民國正處於動盪不安,危機四伏的險惡環境中,政府迫於情勢,於1949年5月在台北先後頒布「動員戡亂時期臨時條款」與「戒嚴令」,並實施有限度的軍事管制,也因此讓台澎金馬的人民處於威權統治下;情治單位更以非常手段在台灣各地展開嚴厲的肅清行動,剷除島內的地下共黨組織與反國民黨的異議人士,僅在1950年前後,就破獲了五十餘個共諜組織,逮捕1600餘人,尤以及時破獲在台共諜組織「中共台灣省工作委員會」書記蔡孝乾,以及國防部參謀次長吳石這二個重大匪諜案,因此徹底消滅中共進犯台灣時的內應力量,避免了對我國防安全的傷害,可見當年共諜對我危害之大。

然而在長期的高壓統治下,情治單位握有特殊的權力,其中少數不肖情治人員的一些不當作為,造成許多人權受損,以及一些冤假錯案,使許多無辜的人民遭到迫害,這是時代的悲劇。

所幸在解除戒嚴令後,經過政府全面的深入調查,對當年遭到不當懲處的不幸人士,都給予適切的賠償,或恢復其名譽,這段慘痛的歷史教訓,讓國民黨政府付出了極大的代價,雖已事過近四十年,它所留下的陰影,迄今仍未完全消散,這是國民黨政府治理台灣最大的創傷。我不希望政治人物再拿白色恐怖來撕裂台灣社會,並期盼政黨之間展開良性競爭,才是真正愛台灣的表現。

八、遷台前後中美外交關係之變化

自二次世界大戰以來,美國一直都是我國最重要的友邦,兩國邦誼堅實穩固,但從1948到1954年這七年中,卻是中美外交關係變化最大的一段時期。

首先1948年,國軍在內戰中正處於非常不利的狀況時,美國親我立場開始搖擺,隔年八月,美國以避免捲入中國內戰為由,向外發表「美國對華關係白皮書」,等於昭告世界停止對我政府的支持。

1949年12月7日政府遷台,美國務院隨即表明「台灣歷來是中國的一部分,美國對台灣沒有承擔的責任和義務」,並在1950年1月12日美國務卿艾奇遜公開宣布「美國在西太平洋防衛範圍不包括台灣和朝鮮半島」,使中華民國進入外交史上最暗淡的時期。

直到1950年6月韓戰爆發後,美國才意識到台灣在西太平洋的戰略價值,因此美國對華政策有了改變,宣布台灣海峽中立化,並下令第七艦隊協防台海,接著開始對我國提供各項援助,讓風雨飄搖中的中華民國轉危為安。

然後,中美雙方展開密切協商,美國為防堵共產勢力在亞洲的擴張,我國也需要美國的協防,雙方基於共同利益,在1954年12月,杜勒斯與葉公超分別代表兩國政府簽訂「中美共同防禦條約」。中華民國在台灣的安全才獲得法理上有力的保障。蔣公在當天的日記寫下「此乃十年蒙恥忍辱,五年苦搏奮鬪之結果…,此誠黑暗中一線曙光」。並認為這是自二次大戰結束以來最大的外交成就。

不幸的是,美國對我國的支援與協防雖貢獻良多,但同時也積極干涉我內政,諸如要求我自金馬撤軍,反對我政戰制度,甚至要求我國軍高階將領之調動事先應與其商討等無理要求,但大部分都遭蔣公拒絕;因此,美國在台暗中積極培養第三勢力以取代蔣公,所幸均未如願。

蔣公基於上述種種親身經驗,在1953年12月19日的日記裡寫出他對美外交的感想,他說:「對美國政府不可寄予任何希望,即使其對華政策因韓戰而積極轉變,亦隨時可以更改,故余不樂觀也」。又說:「美國不是當我國盟友,而是要當我國的主人」;這句話對當今朝野政治人物,應有啟發與警愓作用。

我始終認為固然要重視對美邦誼工作,我們也需要美國的協助與支援,但絕不能將國家安全寄託在美國人身上,因為我國與美方既無正式邦交,也無任何作戰協定,因此目前政府一面導向美國的政策,令人憂心。我們必須自主、自立、自強,勇於面對中共快速崛起的威脅,採取有效的因應措施,以避免戰爭,並營造和平的政治環境,才是真正愛國的表現。

九、反攻大陸神聖使命未能實現

蔣公復行視事時,即提出「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的口號,展現他反共的決心,並積極進行各項反攻準備,反攻大陸是蔣公畢生神聖的使命。

蔣公認為反攻大陸有三個主要時機:第一個機會是韓戰爆發後,中共隨即派志願軍進入北韓參戰。蔣公曾三度要求美國,我國願派遣最精銳的部隊三萬三千人,由孫立人將軍指揮參戰,無奈最後都被美國杜魯門總統婉拒,因而失去利用韓戰反攻的機會。第二個時機,是第三次世界大戰爆發時尋機反攻,這種時機是無人可以預料,可說是微乎其微,直到今日也未發生。第三個時機,是中共內部發生重大動亂,並能策應我方軍事行動時,後因中共對大陸內部嚴格的控制,發生的機率也不大,並在美國限制下,軍事反攻的條件不升反降。

因此,國軍只有對大陸沿岸發動局部性、規模較小的突擊行動,藉此來維繫其光復大陸之決心,也是給追隨政府來台青年官兵的鼓勵。

反攻大陸的軍事行動,不論成敗,都關係著千萬人的生命安全,因此蔣公強調,除非有成功的把握,國府不會輕易發起反攻行動。但是為了顧全台灣的民心士氣,也不願宣布放棄反攻大陸的國策,最後反攻大陸成為政治口號,這是他畢生最大的遺憾。

十、結語

綜觀蔣公的一生,他有三個非常令人敬佩的身分:第一個身分是國父最忠實的信徒。蔣公在1906年底,經他的結拜兄長陳其美的介紹,首次與孫中山先生在日本會面。從此以後,就一直追隨國父革命。蔣公在日記中說:「黨與國由總理一手創造,由中正一手完成」。蔣公一生都在努力實現國父所創立的三民主義,蔣公的所做所為無愧於國父對他的器重。

第二個身分是最反共的政治領袖。民國12年蔣公奉總理之命帶隊赴俄考察,一開始對共產主義尚有一些幻想,經三個月的深入考察後,確認共產主義不適合中國,蔣公返國後在日記中說:「今日即為我畢生反共開始之紀念日。」在1953年的日記中再次強調說:「我在世一日,即反共一日。」蔣公是最早認清共黨本質而又堅定反共的政治領袖,蔣公的反共立場一直到他離世,從未改變,因此蔣公被美國政界認為他是世界反共的象徵。

第三個身分是虔誠的基督徒。蔣公與信奉基督的夫人是在1927年結婚,在1930年正在式受洗,自此以後就專心做一位虔誠的基督徒。蔣公在日記中幾乎每天都在做早課、午課、晚課以及默禱。並隨著年齡的增長,自覺對天父的仰賴益切。蔣公在日記中說:「如無宗教信仰,對上帝的信心,則早已灰心遁世,放棄一切矣。」宗教不僅給了他信仰,更給他帶來強大的精神力量,助他度過了無數難關。

蔣公領導中華民國長達48年之久,其間曾三次下野,而又三次被請求復出,這在世界政壇上絕無第二人能做到。因為蔣公有足夠聲望、高尚品德與卓越的才華,才能三落三起。

蔣公辭世後的奉厝大典,美國政府指派副總統洛克菲勒為特使,率特使團二十餘人來台弔唁,洛氏返美後親自向福特總統簡報台北之行,表示自己親眼目睹百姓對蔣公的愛戴感到驚訝,甚至脫口說出「台灣民眾真的很愛蔣總統。」

我個人認為蔣公不是完人,但絕對是中華民族歷史上令人尊敬的偉人,蔣公一生對國家所做的巨大貢獻必能永垂青史。(全文完)