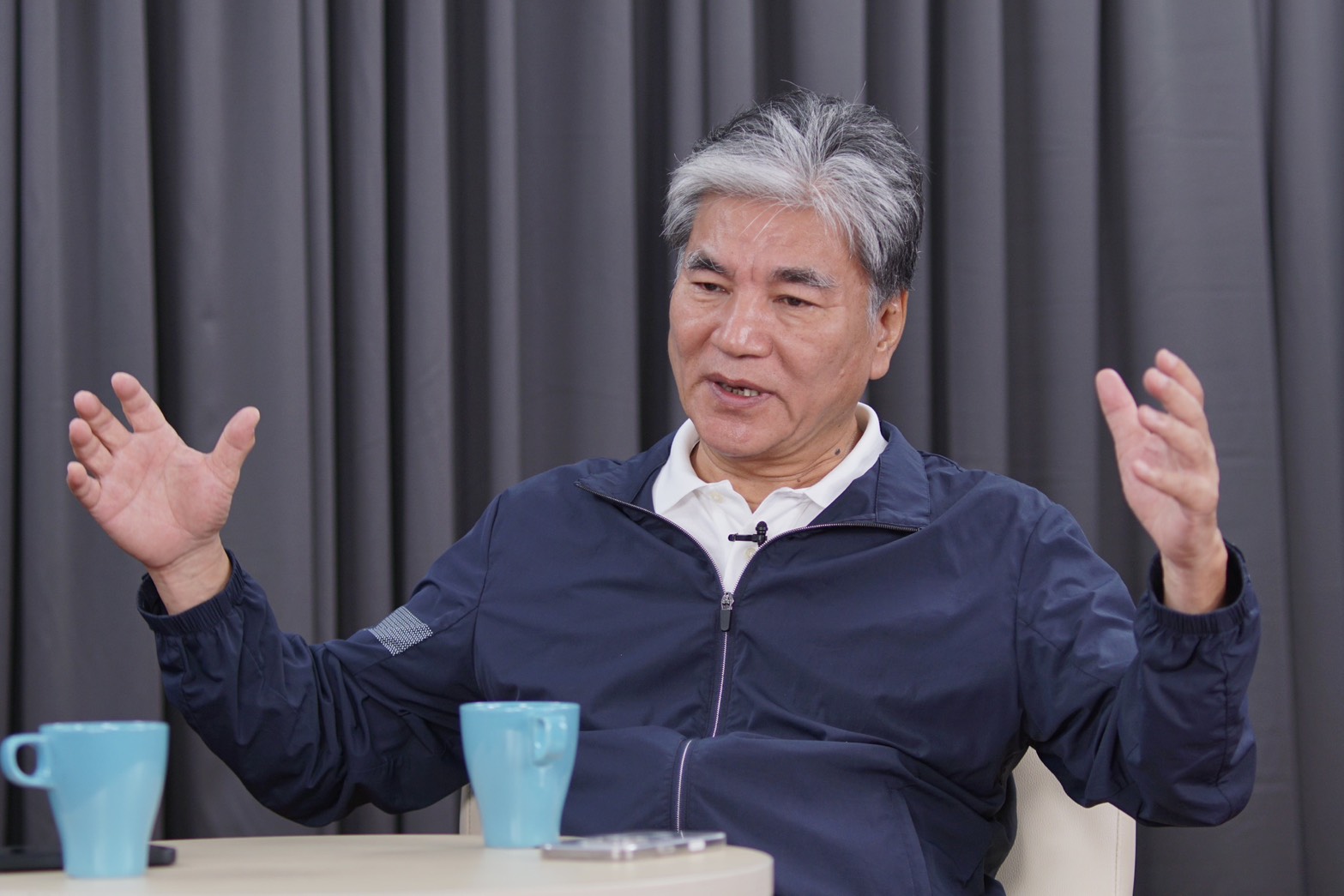

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決造成重大災情,前內政部長李鴻源8日接受《梅花新聞網》製作、《寒梅Talk爆》節目主持人謝寒冰專訪時指出,這起事件凸顯台灣防災管理體系出現嚴重問題,原本可預防、可降低的災害,因體系鬆散與政治干擾而擴大成悲劇。

李鴻源表示,堰塞湖屬於「天災不可避免、但災害可管理」的事件。他指出,馬太鞍溪堰塞湖為台灣近代最大規模之一,水量高達九千萬噸,但壩體因滑坡形成,結構極不穩定,「當壩頂被洪水掏刷後,就會在短時間內潰壩,形成水、泥、石混流的巨大洪峰」。

他指出,早在九月初即有專家警告潰壩風險,估算從6,000萬噸增至9,000萬噸只需半個颱風的雨量,「專業上應立即啟動疏散,但反應明顯延遲」。雖然後續疏散7,000多人避免更大傷亡,但仍有18人罹難、多人失蹤,「這部分原可避免」。

李鴻源強調,問題不在技術,而在指揮體系。他指出,中央災害應變中心設於台北,但現場應有「前進指揮所」負責整合,理論上由縣長擔任指揮官,並結合國防部、經濟部及農業部人力,「但這次卻出現兩個前進指揮所,顯示指揮權混亂」。

他並質疑,民國100年建立的標準防災SOP及7,835幅防災地圖,歷經多年運作良好,為何如今「全都不見了」;他呼籲政府儘速恢復中央與地方的防災協作機制。

李鴻源指出,台灣防災曾是世界典範,過去不僅美國邀請他赴華府講授經驗,日本防災官員也稱「台灣比日本更先進」。但他批評,今日卻因政治干擾與行政本位主義,使專業體系崩解,「中央與地方互不信任,部會間也缺乏對話,沒有一個具備專業與魄力的領導者統籌防災」。

針對災區出現大量志工湧入造成秩序混亂,他提醒防災是專業工作,應由訓練有素的軍方工兵主導,志工應在災後協助地方復原與消費振興,而非進入危險區域。

他認為志工的作用應該在災後的重建與社區恢復上。他指出,現在只要有超過5級的地震或超過400毫米的降雨都會讓堰塞湖再度潰堤,所以原址重建難度很高。他提議利用這次清出又無處去的泥沙修建「超級大壩」,在大壩上重建光復,打造具有原住民特色的社區,這時志工進去參加社區營造更有意義。

他呼籲,政府應設立「防災總署」統一指揮跨部會的複合性災害,他指出,現在的體制,馬太鞍溪堰塞湖屬於農業部管上游、經濟部管下游、內政部負責疏散,卻無統籌單位,「這才是真正問題所在」。

李鴻源最後強調,災後最迫切的任務是協助災民恢復生活,同時釐清失誤環節,重建防災體系。