林建甫/台大經濟系名譽教授

美國對台灣實施「對等關稅」政策,課徵20%加上不定額附加稅(20+N%),已對台灣傳統製造業造成深層衝擊。根據勞動部10月1日最新資料統計,減班休息(無薪假)企業計398家、8,505人。較上一期9月16日公布本次增加65家、1,171人,無薪假人數再創新高。

高科技豁免與傳統產業的斷裂現實

無薪假人數,製造業占比高達95%,其中金屬機電產業首當其衝,顯示這場衝擊已非局部現象,而是全面性的產業困境。與此同時,高科技產業卻因WTO資訊科技協定(ITA)享有零關稅待遇,加上近年透過赴美投資或委託美廠再加工,成功取得川普政府的豁免,繼續維持出口競爭力。這種制度性差異,導致台灣產業結構出現斷裂:科技業持續擴張,傳統製造業卻在「荷蘭病」的陰影下逐漸萎縮,資源與政策傾斜日益嚴重。

傳統產業多為中小企業,缺乏跨國佈局能力,也難以吸收突如其來的關稅成本,最終只能以減班休息、無薪假或裁員作為因應,導致勞動市場不穩、家庭收入下降、社會壓力升高。這些企業的規模在50人以下者占九成以上,顯示台灣「小而散」的產業結構在面對外部衝擊時極度脆弱,而政府卻未能提出有效的談判策略或補償機制,任由中小企業承受外部壓力,顯示台灣在對美經貿關係中缺乏主動性與制度韌性。

政府失能與就業安全的警訊

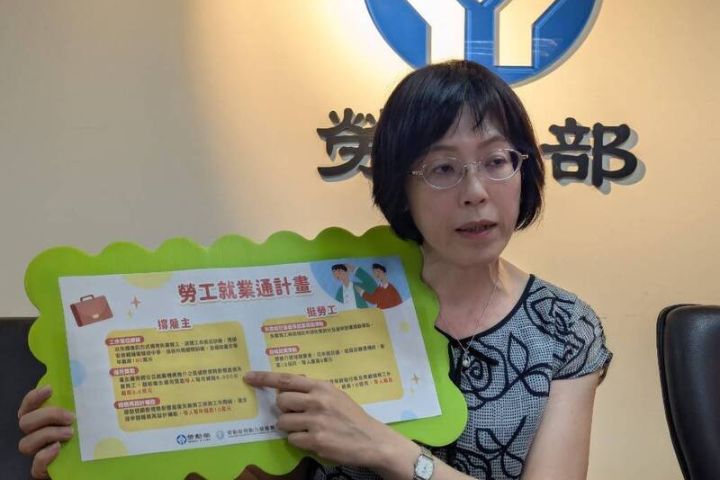

面對美國對等關稅的挑戰,台灣政府的反應令人失望。不僅未能在外交層面爭取合理待遇,也未提出具體的產業保護方案,放任傳統製造業在政策真空中自求多福。勞動部雖推出「僱用安定措施」與「再訓練津貼」,協助受影響勞工維持基本生活,但這些措施終究無法改變產業結構的根本問題。更嚴重的是,政府對美方政策幾乎毫無作為,放任傳統產業在「荷蘭病」的陰影下持續萎縮,將危及廣大就業人口的生計安全。

台灣的出口結構仍高度依賴美國市場,若政府無法在外交與經貿層面爭取合理待遇,將使整體產業陷入被動,進而影響數十萬勞工的就業安全。這不只是經濟問題,更是治理危機。若政府仍以短期紓困或技術升級作為唯一回應,將難以擺脫結構性困境,甚至可能引發社會不穩與政治信任危機。

制度韌性的重建與產業政策的轉向

面對這場危機,台灣必須重新檢視自身的產業政策與對外策略。首先,政府應積極與美方展開談判,爭取傳統產業的關稅豁免或調整機制,並強化在WTO與區域經貿組織中的發言權。其次,應推動市場多元化,拓展東南亞、印度、中東等新興市場,降低對美國的依賴。第三,傳統產業的數位轉型與技術升級必須加速推進,政府應提供技術輔導、設備汰換補助與人才培訓資源,協助企業提升出口競爭力。

此外,台灣的勞動市場與社會安全網也需同步強化。無薪假制度雖可暫時緩解企業壓力,但若缺乏有效的再就業機制與職能轉換支持,將使勞工陷入長期失業與技能退化的困境。政府應與產業界合作設計符合市場需求的職訓課程,並提供轉職媒合平台,讓勞工能在產業轉型中找到新的定位。

美國的對等關稅政策,表面上是貿易調整,實則是對台灣制度韌性的挑戰。唯有正視產業結構的脆弱、重建制度支撐、推動多元市場與勞動轉型,台灣才能在全球經濟動盪中穩住腳步,甚至轉危為機,重塑自身的產業定位與制度自信。這不只是經濟策略,更是國家治理的試煉。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※