花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩釀災,至今已經超過10天。前內政部長李鴻源今天(3日)示警,雖然堰塞湖水位已降至約600萬噸,不會造成立即危險,但另一潛在風險是這次有3.2億噸泥沙,只洩出7000萬噸,還有2.5億噸泥沙在山上,只要再發生一次豪大雨或五級地震,巨量泥沙就可能崩下來,形成第二次堰塞湖。

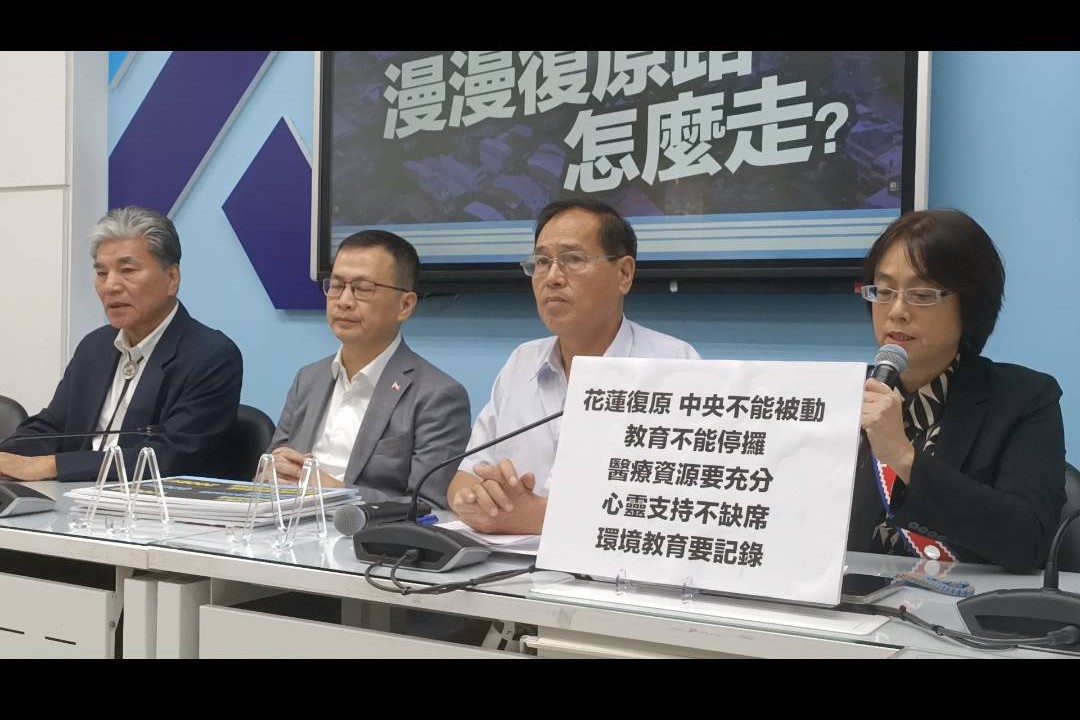

國民黨團今日召開「花蓮光復災後,漫漫復原路怎麼走?」記者會,書記長羅智強、原住民立委鄭天財、林倩綺及前內政部長李鴻源出席。李鴻源表示,國人對堰塞湖較無概念,他自己是9月3日收到內政部長劉世芳致電,才參與馬太鞍堰塞湖災防模擬,當時已經有6000萬噸的水在堰塞湖內,9月23日潰壩時是9000萬噸,相當於一座南化水庫在高危地基上,隨時會崩潰。

李鴻源說,雖然目前堰塞湖水位已降至約600萬噸,不會造成立即危險,但根據他昨天拿到同事給的資料,這次有3.2億噸泥沙,僅洩出7000萬噸,還有2.5億噸泥沙在山上,只要再發生一次豪大雨或是五級地震,就可能崩下來形成第二次堰塞湖。

李鴻源表示,這次有好幾組從事相關研究的大學團隊參與,他建議國科會把這幾組專家整合在一起,發揮各自專長。至於堰塞湖是要炸?要挖?水利署有一個水利規劃試驗所,建議可以做一個水利模型試驗,大致了解狀況。他也提醒,馬太鞍溪下游堤防有一公里多是較脆弱缺口,水利署應該補堤、加固,因為沖下來的不只是清水,而是有極高含沙量的泥漿,破壞力很強。

李鴻源表示,此次下游河床已經淤高3至5公尺,導致通洪能力下降,未來即使堰塞湖不垮,溢堤機率也很高。他談及,光復鄉重建是必須要做,甚至立法院或行政院可能要考慮是否遷村?若遷村就是茲事體大。另外這次也算過,堰塞湖垮了之後,洪災到達部落的時間是40分鐘,預警機制、疏散機制都要演練。法規層面,台灣的《災防法》幾乎未涉及堰塞湖潰壩、海嘯等樣態,因為沒有發生過,未來也應該寫入。

鄭天財表示,馬太鞍部落重建工程應秉持「離災不離家、不離部落」原則,初期用集中式的中繼屋來安置,部落跟社區要參與,並跟中央、地方協調。

林倩綺表示,中央不能被動,她提出教育不能停擺、醫療資源要充分、心靈支持不缺席、環境教育要記錄等幾項要點。尤其是教育層面,這次災害造成花蓮多所學校受損,許多學生暫時無法回到教室。教育部迄今尚未展現主動作為,不僅未提出具體的替代教學場地方案,甚至將責任推回地方政府,導致花蓮縣府在安置與復學之間陷入調度困境。

林倩綺說,教育部將縣府在有限條件下提出的「遠距教學」當做標準解方,但原鄉地區網路基礎建設不足、設備老舊,許多學生根本難以負荷遠距學習。她強調,這不是地方該獨力承擔的壓力,中央有責任主動調度資源、解決問題,而不是要原鄉的孩子去適應現實。