梅花新聞網 衣冠城/四川報導

在四川宜賓這片山水交錯、三江匯流的寶地,見證中國現代歷史上學術脊梁與文化傳承偉大的一頁。抗日戰爭時期,隨著華北、華東相繼淪陷,宜賓下轄的李莊古鎮以「同大遷川,李莊歡迎,一切需要,地方供應」十六字電文,向流離失所的文化機構敞開懷抱。中央研究院歷史語言研究所(史語所)、同濟大學、中國營造學社等頂尖學術團體匯聚於此,使偏居西南一隅的小鎮成為戰時中國的文化燈塔。八十年過去,這些遺蹟仍默默訴說著「文化抗戰」的鏗鏘往事。

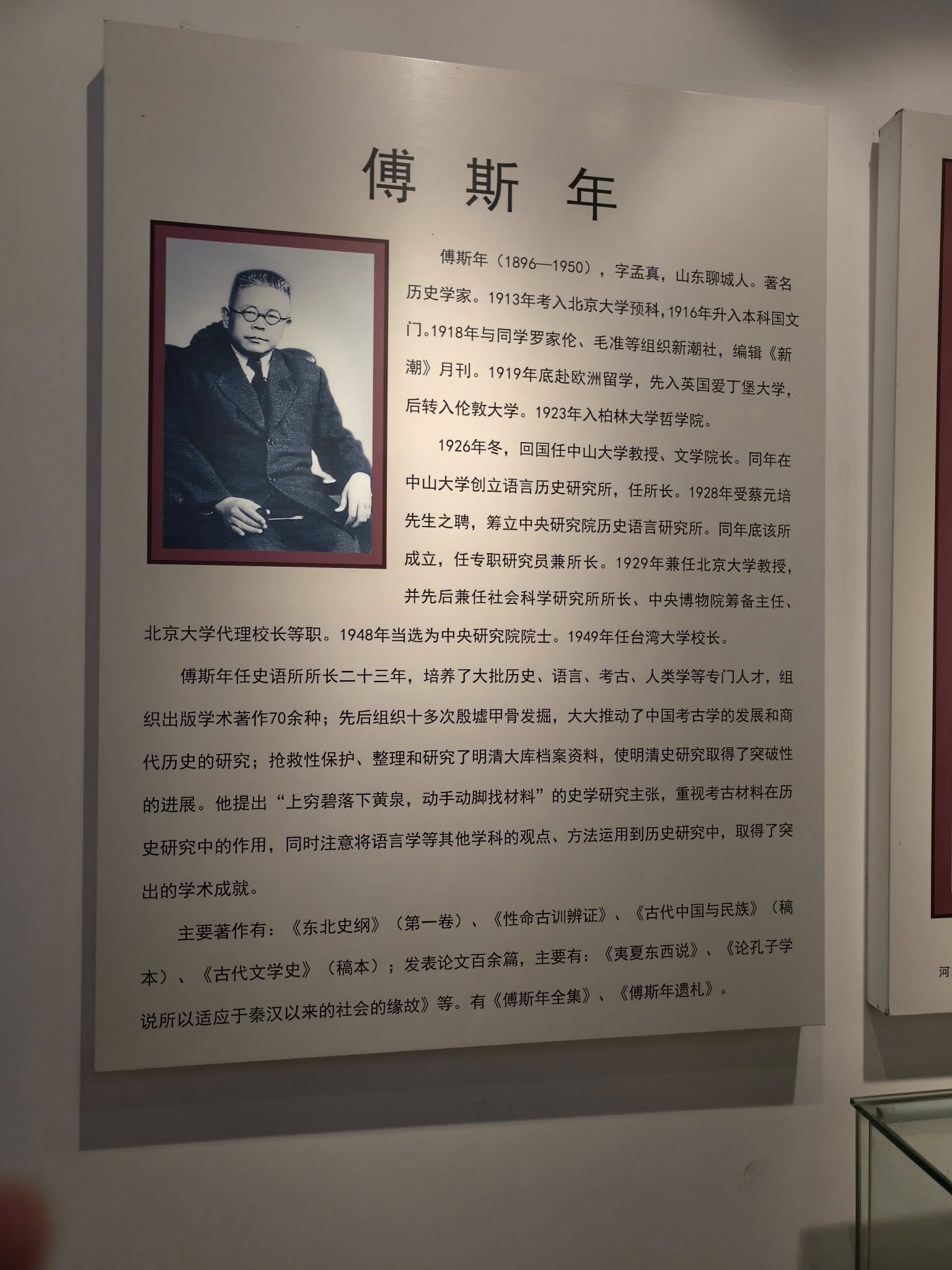

史語所:在古廟中守護文明火種

李莊鎮上的張家祠,曾是中央研究院史語所的駐地。1940年至1946年間,傅斯年、董作賓、李濟等學者在祠內昏暗的油燈下,完成了《殷曆譜》《中國古代社會史論》等里程碑式著作。更令人動容的是,他們在此守護著從北平搶運出的十余萬片殷墟甲骨、漢簡和古籍。戰火紛飛中,學者們一邊躲避空襲,一邊堅持研究,用學術尊嚴回應民族存亡的危機。如今,張家祠外重立「山高水長」的紀念碑,記載這段艱難的歲月與學人的堅持,祠內復原當時的辦公場景與泛黃手稿,印證學人們「學術報國」的信念。

同濟大學:烽火中的醫學與工程搖籃

同濟大學內遷李莊後,分散於祖師殿、東嶽廟等處辦學。工學院在簡陋廟宇中設計橋樑、研製武器,醫學院則借助當地醫院開展臨床教學,培養出吳孟超等一批傑出人才。當地居民回憶,師生們常與村民共用糧食,在江邊開墾菜地,甚至參與搶險救災。這種「軍民共生」的精神,使同濟不僅保全了教育命脈,更以科技與醫學直接支援前線。

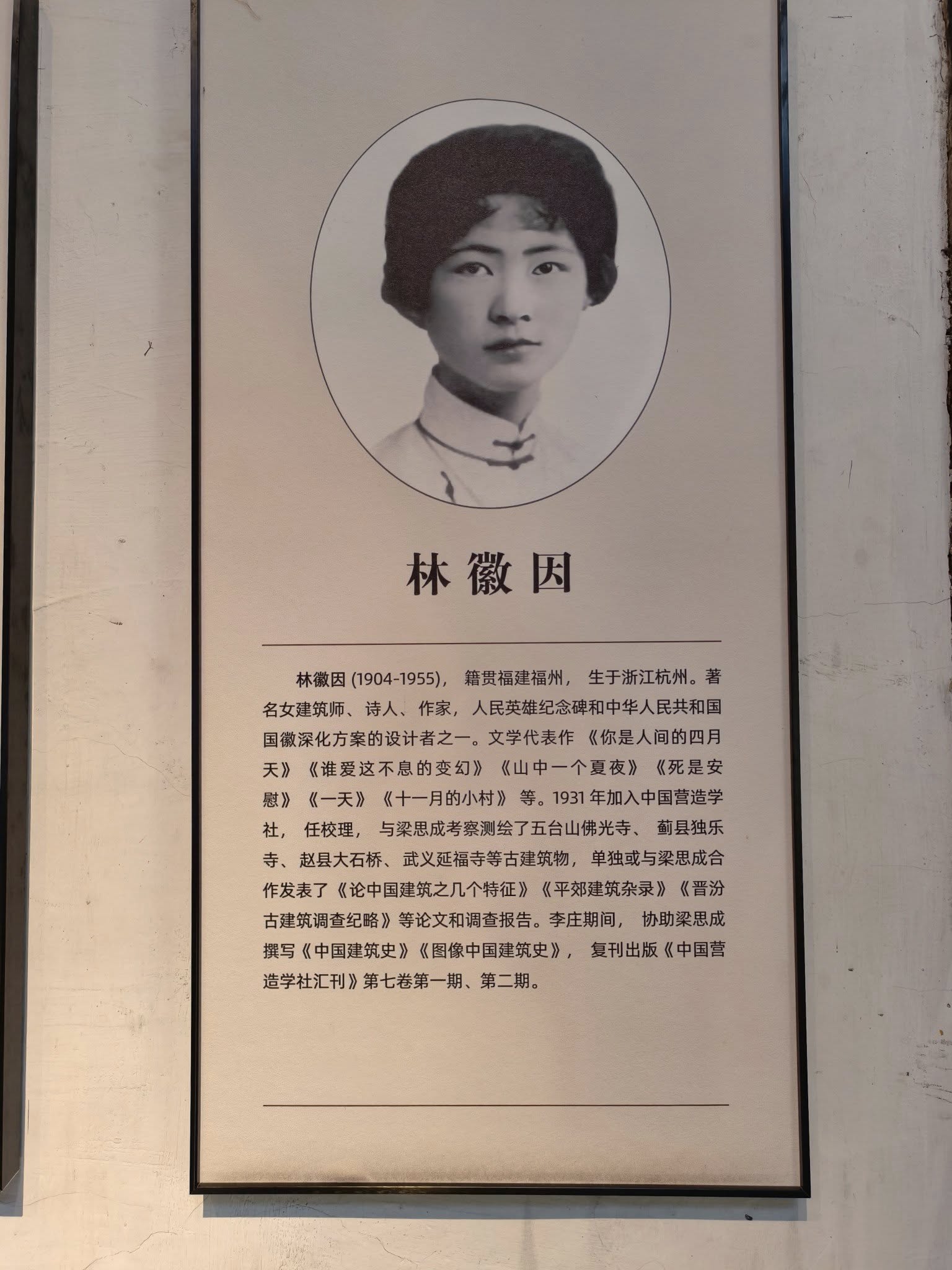

中國營造學社:古建築考察與學術突圍

中國營造學社遷至李莊後,梁思成、林徽因夫婦居住於上壩月亮田一處農舍。儘管林徽因肺病纏身,梁思成腿部傷殘,二人仍帶領團隊徒步考察川南古建築,他們有感於缺乏一部中國人自己寫的中國建築史,決心投入著手《中國建築史》的寫作。他們對李莊旋螺殿、魁星閣等建築的精確測繪,不僅開創了中國古建研究新範式,更向世界證明:即便在戰爭中,中華文明的傳承未曾斷絕。梁林舊居經修繕後,展陳著當年的測繪工具與圖紙,低矮的房舍與窄小得住所,表現出那段「衣帶漸寬終不悔」的堅持。

文化抗戰紀念館:記憶的熔爐與橋樑

為整合這些散落的歷史碎片,李莊古鎮建立了文化抗戰紀念館。館內以文物、影像與場景復原,重現了「學術內遷」的壯闊圖景:從史語所的甲骨展櫃到同濟大學的課堂筆記,從營造學社的測繪草圖到學者們的書信手札,無不折射出知識分子「輾轉三千里,筆墨當刀槍」的風骨。紀念館不僅是歷史的保存者,更成為聯接過去與未來的紐帶——每年均有海内外學者來此探訪,中小學生在此開展愛國主義教育,讓文化抗戰的精神在新時代延續活力。

結語:遺蹟無聲,精神長鳴

宜賓李莊的抗戰遺蹟,中華民族危難時文化堅守的象征,是學術對抗炮火的見證。文化的火種曾經在此延續,並永不熄滅。這些遺蹟提醒世人,抗戰的勝利不僅是戰場上的硝煙火炮,更是一場文明自信的保衛戰,宜賓李莊位中華兒女留下可歌可泣的不朽篇章。