黃征輝/前海軍上校、艦長

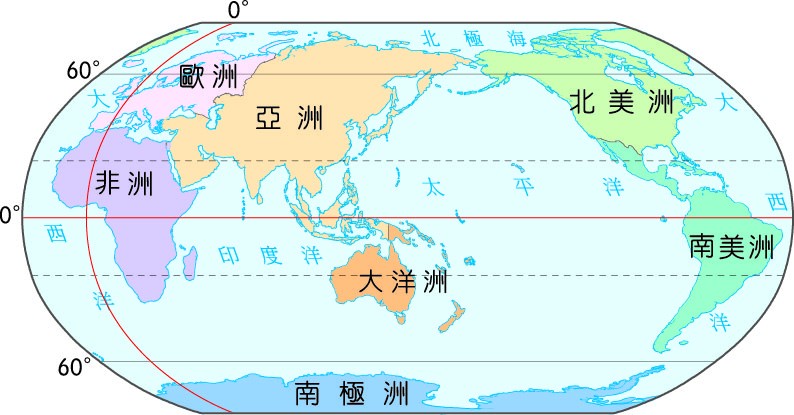

地球陸地粗略劃分為以下七大洲:歐、亞、非、北美、南美、南極,以及大洋洲。洲的劃分多依據海洋或顯著的地理屏障,例如地中海將歐洲與非洲分開,紅海分隔亞洲與非洲,巴拿馬地峽則銜接南、北美洲。唯一的例外是歐洲與亞洲──兩者並無明顯的海洋阻隔,本質上仍是一塊緊密相連的「歐亞大陸」(見圖一)。

既然歐、亞本為同一大陸,為何地理學家將之劃分成兩大洲?原因在於歐亞大陸幅員遼闊:東西橫跨約16,000公里,南北長達8,000公里,再加上高加索山脈、喜馬拉雅山脈、戈壁沙漠、烏拉爾山等天然屏障,使得跨區往來困難,運輸成本高昂,因此被劃分成兩個洲。

在古代,陸路是人類最可靠的長距離交通方式。相連的土地意味著「機會」:即便道路艱險,仍有人願意冒險開拓;一旦路線被打通,商隊隨之湧現,經濟與文化交流也跟著繁榮起來。

絲綢之路:陸權的榮光

西元前2世紀,漢武帝派遣張騫兩度出使西域,打通了中原與中亞之間的通道。其後經過數十年經營,逐步形成穩定的「絲綢之路」。絲路不僅推動了區域貿易,也促進宗教、科技與藝術的傳播,成為古代東西交流的重要命脈。

絲路的繁榮綿延近千年,直至13世紀蒙古帝國興起而進入新高峰。蒙古人統治橫跨歐亞大陸,設置完善的驛站與通行制度,使商旅與使節能安全往來。憑藉「一紙通行令」即可暢行萬里,這種跨大陸的安全保障,實質上開啟了人類早期的「全球化」。這一時期,歐亞交流達到前所未有的繁榮。

大航海:海權的崛起

進入明朝,鄭和七下西洋(1405–1433)開創了海上絲綢之路的盛世。從東南亞、印度洋直至東非,中國艦隊展現出壓倒性的海上優勢。這是中國歷史上少有「稱霸海洋」的契機。

然而,隨著永樂帝駕崩,朝廷轉而推行「海禁政策」,不允許私人航海貿易,甚至「片板不得下海」。結果,中國錯失了主導全球海上貿易的機會。歷史的舞台由此轉移到歐洲。

1492年,哥倫布抵達新大陸,正式揭開歐洲大航海與殖民擴張的序幕。憑藉船堅砲利,西方建立起長達五百年的「海洋霸權」。從西班牙、葡萄牙,到荷蘭、英國,最後由美國承繼,西方海權逐步成為世界秩序的核心。

一帶一路:陸權的反擊

這五百年期間,俄羅斯曾透過蘇聯體系,嘗試建立「社會主義陣營」以連結歐亞大陸,企圖以陸權挑戰西方海權。然而,隨著1991年蘇聯解體,這一嘗試以失敗告終。

如今,有志於「終結西方海洋霸權,重振歐亞陸權」的是中國。其核心戰略是「一帶一路」,輔以上合組織、金磚國家合作機制,以及「全球南方」合作網絡,意在推動歐亞一體化,削弱歐美的主導地位。

美國對此自然心知肚明。部分西方戰略家甚至認為,俄烏戰爭的深層目的之一,是意圖拖垮俄羅斯、牽制中國,同時拉攏印度,再由以色列攪動中東局勢,使一帶一路「連結歐亞」的陸權戰略走入困境。

所幸,戰爭的結果並未如華盛頓設想。俄羅斯不僅未被拖垮,反而與中國、北韓的合作更為緊密。再加上川普全球關稅戰升級,反倒推動印度在戰略上逐步向中國靠攏。

大棋的未來

這盤「陸權 vs 海權」的大棋仍在進行。北京九三大閱兵,習近平、普丁、金正恩並肩站在天安門城樓的畫面,那不單是政治訊號,更像是在向西方傳遞一種警告:五百年的海洋霸權,正遭遇前所未有的挑戰。

歷史的鐘擺似乎正在從「海權」轉向「陸權」。我們不妨拭目以待,見證這場大國戰略的未來走向。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※