台灣「大罷免」活動26日投票,除台灣內部選情緊張外,也引起國際媒體關注。《紐約時報》指出,「大罷免」若成功不僅可能大幅增強總統賴清德的執政實力,也可能引發北京的強烈反應,進一步升高兩岸緊張情勢。

總統賴清德所屬的民進黨長期主張台灣應與中國走向分離路線,而本次罷免行動若成功推翻在野黨國會勢力,將使賴總統更有空間推動其政策,包括減少對中國經濟依賴與任命偏好法官等。

罷免案的發起人聲稱這是一場草根民主運動,象徵台灣民主深化。然而,反對者則批評這是對民主機制的濫用,帶有強烈政治動機。面臨罷免的台北國民黨立委賴士葆則表示:「這場罷免是仇恨驅動的鬥爭,我們被完全妖魔化。」

台灣是少數允許透過公民連署罷免現任立委的民主政體,此次是史上規模最大的一次。根據法律,罷免案必須獲得超過反對票數,且投票人數達選區登記選民四分之一以上,才會成立。若罷免成功,須於三個月內補選,且遭罷免者不得參選。

此次投票的政治影響深遠。目前立法院113席中,國民黨擁有52席,若加上台灣民眾黨兩黨在國會具有主導權。若有12名以上國民黨立委遭罷免,民進黨將取得暫時多數,推動法案不再受阻。然而,長期影響仍取決於補選結果。

分析人士指出,此次罷免結果也將作為總統與執政黨民進黨支持度的風向球。民調顯示,多數民眾對大規模罷免行動持保留態度。不過整體過程大致和平,顯示制度容納政治對立的韌性。中央研究院政治所研究員包宗和指出:「我們看到的是制度正常運作,這本身就是一種民主的成熟。」

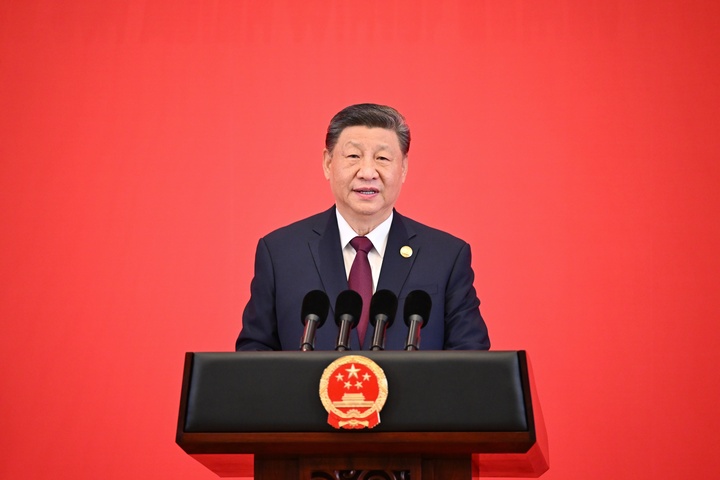

然而,北京當局對此高度警戒。痛批此次罷免為「打壓反對聲音的手段」。鑑於賴清德過去自稱是「務實的台獨工作者」,北京對其特別不信任。外界預測,中方可能以軍演或外交施壓方式回應罷免結果。

此外,賴總統預計8月將訪問台灣在拉丁美洲的邦交國,途中可能過境美國,此舉可能進一步刺激北京,對台灣外交空間構成威脅。

此次罷免投票成為一場測試台灣民主活力與政治走向的關鍵行動,不僅牽動國內政局,也牽引著區域穩定與兩岸關係的未來走勢。