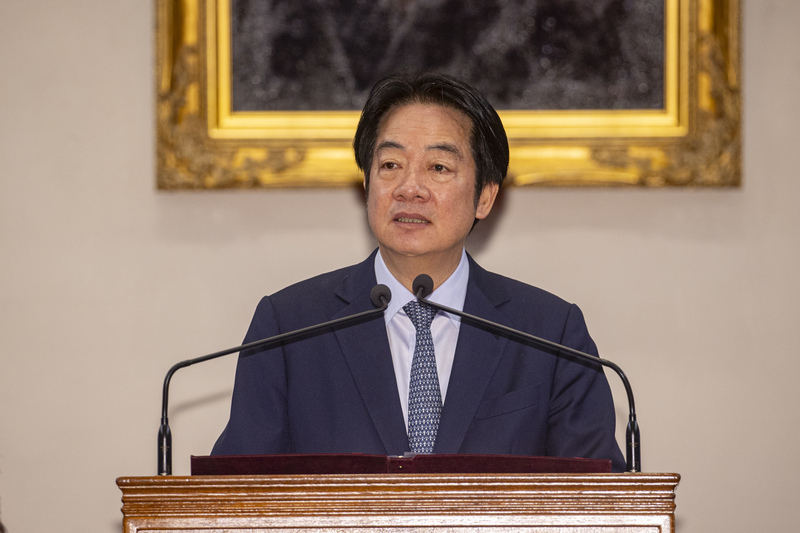

今年是台灣乙未抗日戰爭130周年,賴總統在「十講」一開頭就說「跟中國沒關係」,大陸全國台灣研究會會長汪毅夫近日撰文反駁稱,賴清德從台灣歷史找事製造台灣民眾統一認知的障礙,大陸就應當用歷史說事排除台灣民眾統一認知的障礙,這是基於台灣歷史的「認知作戰」。

福建廣電集團旗下「台海時刻」節目7月11日刊出汪毅夫題為「聽賴清德講乙未之役」專文;汪毅夫認為,賴清德主張,乙未戰爭爆發後,當時清朝政府在台灣沒有政府,也沒有軍隊,因此,乙未戰爭跟中國沒什麼關係。

汪毅夫引述他在《〈馬關條約〉與兩場戰爭》一文裡寫到的內容:思痛子的《台海思慟錄》是乙未之役的戰事實錄之一,據該書記載,時至 1895年春,駐守台灣的兵力 「一時,湘、淮、閩、粵、土、客諸軍風聚雲屯,號三、百四十營,兵力不可謂不厚矣。然各自為統,呼應遂以不靈 」;其中「土、客」諸軍是在台灣招募的民兵,包括台灣工主事邱逢甲奉旨招募的民兵,以補官兵的不足,稱為「義勇統領」,這些由清朝官員招募的民兵「不立營壘,無事安居,有事徵調」。

汪毅夫指出,雖有部分官兵遵照清廷旨意先後撤離台灣,但當1895年5月,日軍登陸台灣、乙未戰爭開打後,仍有3.3萬從大陸來的「湘、淮、閩、粵」的軍人留台駐守,他們是乙未戰爭的參戰主力之一。

參戰的另一主力是在台灣招募的「土客各勇」,其中包括台灣士紳自備餉需招募的義勇,也包括台灣官府飭令組建的「新楚軍」。

義勇有苗栗秀才吳湯興自備餉需招募的5千人,分駐中港、後墾;新竹武生姜紹祖、徐驤各備餉需招募千餘人,在大湖口一帶禦寇。

此外,台北知府黎景嵩又令台灣縣知縣史道濟招募500人、苗栗縣知縣李淦招募千人,雲林縣知縣羅汝澤招募1500人,皆就地招募;由民間和官府招募的「土客各勇」7千人,共組成14營;黎景嵩將這支新組建的軍隊命名為「新楚軍」,管理規章都根據湘軍、楚軍再加以變通;新楚軍雖為新募,但因為營規清楚,再加上抗日動員,士氣很高。

汪毅夫曾在《從楊泗洪談乙未之役》一文中寫道,乙未之役是甲午之役的接續,如果說,1895年3月23日簽訂《馬關條約》是甲午之役結束的時間點和標誌事件,則甲午之役從1894年6月23日至1895年3月23日打了9個月;1895年3月23日簽訂《馬關條約》又是乙未之役開始的時間點和標誌事件,台灣軍民起而備戰、參戰,抵抗日軍入侵台灣。

汪毅夫強調,從1895年3月23日至9月3日日軍攻占台南、台灣全島淪陷,因為乙未戰爭,台灣軍民將甲午之役、將中日戰爭又延長了5個月又10天。

汪毅夫引述《讓台記》等書記載稱,時長5個月又10天的乙未之役可歌可泣,是全體中國人民應當永世記取的悲壯歷史事件。

汪毅夫表示,賴清德從台灣歷史找事製造台灣民眾統一認知的障礙,大陸就應當用歷史說事排除台灣民眾統一認知的障礙,這是基於台灣歷史的「認知作戰」。