民國23年出生的陳安東,原是上海法租界裡一間布行的少爺,從小生活無憂無慮,然而,3歲時父親病故,7歲時母親改嫁,儘管當時公婆反對母親再嫁,但她仍決定要追求自己的幸福。

「我母親是新女性主義,是一名幼稚園老師,在當時老式的家庭觀念裡,婆家認為她應該要守寡,但她認為她已經守寡了四年,有權利改嫁,後來雙方就去律師那裡寫了切斷往來的承諾書。」陳安東說

母親離開後,陳安東被送往天主教徐匯中學開始了寄宿生活,但此時,國共戰爭已在各地開打,民國37年底,擔憂會遭共產黨迫害,陳安東的奶奶決定帶著孫兒們到台灣去依親避難,陳安東當時才14歲。

來台後,由於語言不通,陳安東曾在許多學校就讀卻屢遭挫折,直到他進入中華無線電專科學校,遇見了恩師許照,不僅對陳安東特別照顧,畢業後更推薦他進入中廣擔任工程師,後來他又陸續到台中中聲電台工作,並娶妻生子,也從事過裝潢、甚至還曾開過咖啡廳,努力養活四名兒女,但他的心中卻始終惦記著對岸的家人,尤其是他的母親。

兩岸開放後,陳安東第一時間就回到上海尋人,由於母親在他7歲時就改嫁,連張照片都沒有,唯一的線索只有母親的名字、和當時工作的幼兒園,沒想到命運就是這麼巧,當來到幼兒園附近時,他見人就問,竟意外找到了母親的前同事,拿到了母親居住的地址。

時隔五十年,還能打聽到媽媽的消息,讓陳安東激動不已,他搭上計程車,懷著忐忑的心情直奔對方給他的住址,接下來的情節就如同電影一般。

「我從計程車下來,就看到有個老婦人坐在騎樓下撿菜,我就上前就問她說『請問妳是吳若華嗎?』那個老婦人一開始有點警惕,我說『我是安東,吳若華是我的媽媽』,那她就很驚訝地跳起來,眼淚就掉下來了。」陳安東回憶。

奇蹟般與母親相認,對陳安東而言簡直像做夢一樣,原來,母親沒有忘了他,甚至還拿出了一本泛黃的存摺,表明那是當年她改嫁時,去銀行幫陳安東開的戶頭,每個月存3塊錢,代表她對兒子的思念,期盼將來某一天能再與對方見面。

陳安東拿到存摺時十分開心,儘管裡頭只有15塊錢,卻是母親對他滿滿的愛。他曾試圖要去上海銀行提領看看,只是這存摺已放了近50年,中間又歷經國民政府遷台、大陸解放,若按照「周息一分」來計算,可以拿回上千億的利息,但銀行並不認帳。

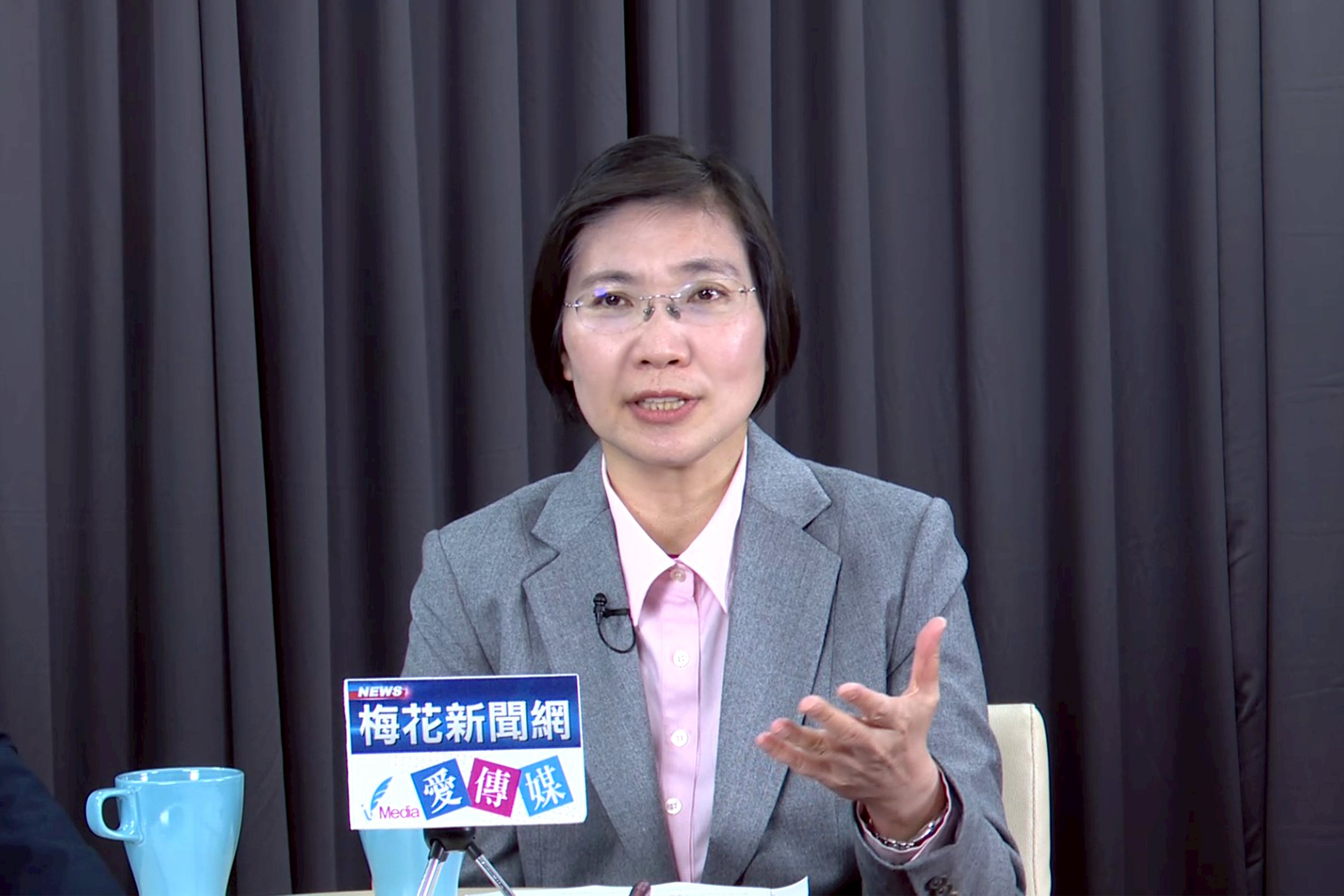

「我父親有到台北去找上海銀行的總行,去詢問是否能提領兌換,但對方卻發了一個文表示『歉難辦理』,得等到我們光復大陸後才能做一個清償的動作。」陳安東的女兒陳曉晴說。

這個消息當時曾在媒體上引發轟動,但陳安東的目的並非追討天價利息,只希望上海銀行能以歷史文物的形式,將存摺購回保存,如今這本存摺已經成了陳安東的傳家寶,對他而言,那是一個在戰火紛飛的時代,母親對兒子的思念、愛的表現。

一本民國29年的存摺,見證了大時代下的聚散離合,也代表母愛的涓滴不滅。