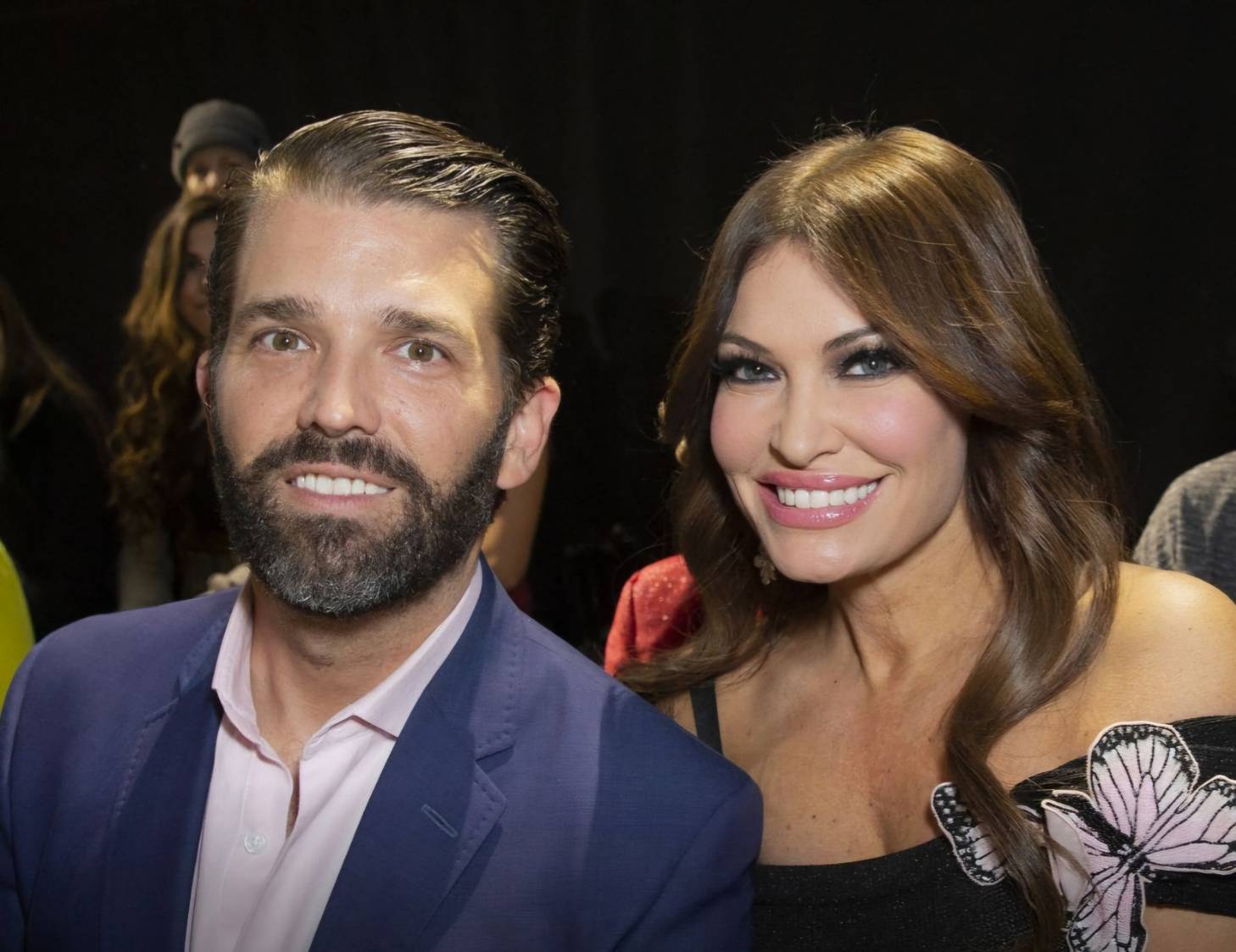

美前總統川普(Donald Trump)重返政壇後,一種高度一致的臉孔正在其政治盟友中蔓延。從白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)精緻到誇張的鼻翼,到川普的兩個兒媳、後被川普提名駐希臘大使的金伯莉.季福爾(Kimberly Guilfoyle)及共和黨女強人、蘿拉.川普(Lara Trump)驚人相似的妝容與輪廓,「整形臉」正快速成為川普世界權力與忠誠的象徵。

根據大陸《南風窗》報導,這股被戲稱「海湖莊園臉」(Mar-a-Lago Face)的整形風潮,以川普位於佛州的人宅邸命名。這裡不僅是川普私人領地,更是其美學與政治敘事的展示場。《沙龍》(Salon)指出,「海湖莊園臉」是一種政治身分認證,一種必備的「飾品」。高顴骨、飽滿嘴唇、光滑膚質與極度修飾的輪廓,透過整形手術與化妝手法,被用來傳達對川普的效忠。

忠誠的臉:MAGA運動中的整形審美

27歲的萊維特作為川普時代最年輕的白宮發言人,外型與語調都透露MAGA運動的文化標誌。她的容貌甚至被諷刺為「找了麥可傑克森(Michael Jackson)的醫師」,成了這波整形政治的縮影。

不只是女性,共和黨男性也紛紛加入「改頭換面」行列。前美國眾議員麥特.蓋茲(Matt Gaetz)臉上光滑如塑,眉骨、下顎輪廓異常分明,外界普遍猜測他進行了肉毒桿菌與填充手術。對他們而言,「整形」不再只是美的追求,而是接近權力的入場券。

南達科他州(South Dakota)州長諾姆(Kristi Noem)的一系列形象變化更鮮明:從短髮女性領袖蛻變為。華府共和黨策士彭季恩(Ron Bonjean)稱,她是在用鏡頭語言向川普傳遞「我是你要的人。」

政治美學:從IG臉到MAGA臉

事實上,這股政治整容風潮是其來有自。從「IG臉」到福斯新聞的保守主播模式,美國右派媒體與社群平台早已培養出一種視覺語言:大波浪長髮、重眼妝、輪廓分明,集性感與順從於一身。川普的「海湖莊園臉」,只不過是將這種審美極端化進一步政治化。

報導引述耶魯大學社會學教授梅農(Alka Menon)表示,這種臉的流行,是對21世紀初「自然美」的反撲,是一種回到人人都能看出你整形過的懷舊審美。「這種臉不僅要美,更要讓人知道你刻意變得這麼美,才能顯示你忠誠、你有資源,你是圈內人。」

政治表演:從鏡頭到手術刀的敘事控制

川普政治核心,一直是視覺語言與劇場式的演出。正如哥倫比亞大學巴納學院的藝術史教授希格內特(Anne Higonnet)指出,那些擁有「海湖莊園臉」的女性,正在扮演川普形象敘事中的關鍵角色——她們將媒體焦點從政策本身,轉移至可供消費的視覺符號。

當年川普遭遇襲擊後握拳怒吼、滿臉鮮血的形象,被川粉奉為「男性力量」的巔峰表現。而當諾姆戴著棒球帽、畫著誇張妝容,站在紐約布朗克斯(The Bronx)街頭指揮移民拘捕時,那場景更像真人秀拍攝現場而非政策執行。

問題在於:這種將審美化作政治忠誠的操作,究竟對公共理性造成了什麼傷害?

對現實的遮蔽:審美極權的危險信號

《南風窗》文章指出,當美國社會深陷通膨、族群衝突、階級焦慮等結構性不安,人們開始尋求可以迅速確認、簡單理解的身份符號。而川普給了答案:一張「夠川普」的臉。這樣的臉,有助於在3秒內抓住注意力——一如麥迪森大道廣告業的金科玉律。

這種「用臉說話」的敘事方式,已取代政策與理性討論,成為美國政治的新語境。整形成了政治工具,甚至有人戲言「沒有海湖莊園臉,你連靠近舞台的資格都沒有。」

但這場秀會走向何方?在社群上爆紅的博主艾莉西亞.伯曼(Alicia Berman)指出,從極瘦身材、去紋身、無妝容感到「猶他捲髮」,這些流行趨勢其實象徵著一場保守文化的回潮——川普可能的再當選,已在時尚上提早「反映」。

更甚者,這波風潮與性別角色的倒退亦步亦趨——超女性化與超男性化交織出高度戲劇化的性別圖像。矽谷男性不再低調,他們穿起皮衣、炫金鍊,強調肌肉,重現1990年代資本男性的張狂美學。

文化評論家阿布哈.阿哈德(Abha Ahad)將「海湖莊園臉」稱為「誇張版優生學」,而「Boom Boom美學」也被認為是對1980年代資本主義和階級符號的懷舊。評論者以「Boom Boom美學」這字眼,來指稱花大錢就是要讓你看起來花了很多錢,並用視覺壓倒內容,進一步將傳統階級符碼帶回舞台之意。

但如同整形留下的痕跡,這樣的文化後果難以修復。《瓊斯母親》(Mother Jones)雜誌警告,「每個人都有變成海湖莊園臉的衝動,但當所有人都選擇這張臉,我們失去的就是差異性與真實性。」川普政治遺產中,最陰影重重的一環,或許正是這種用整容取代信念的統治想像。