湯紹成/亞太綜合研究院院長

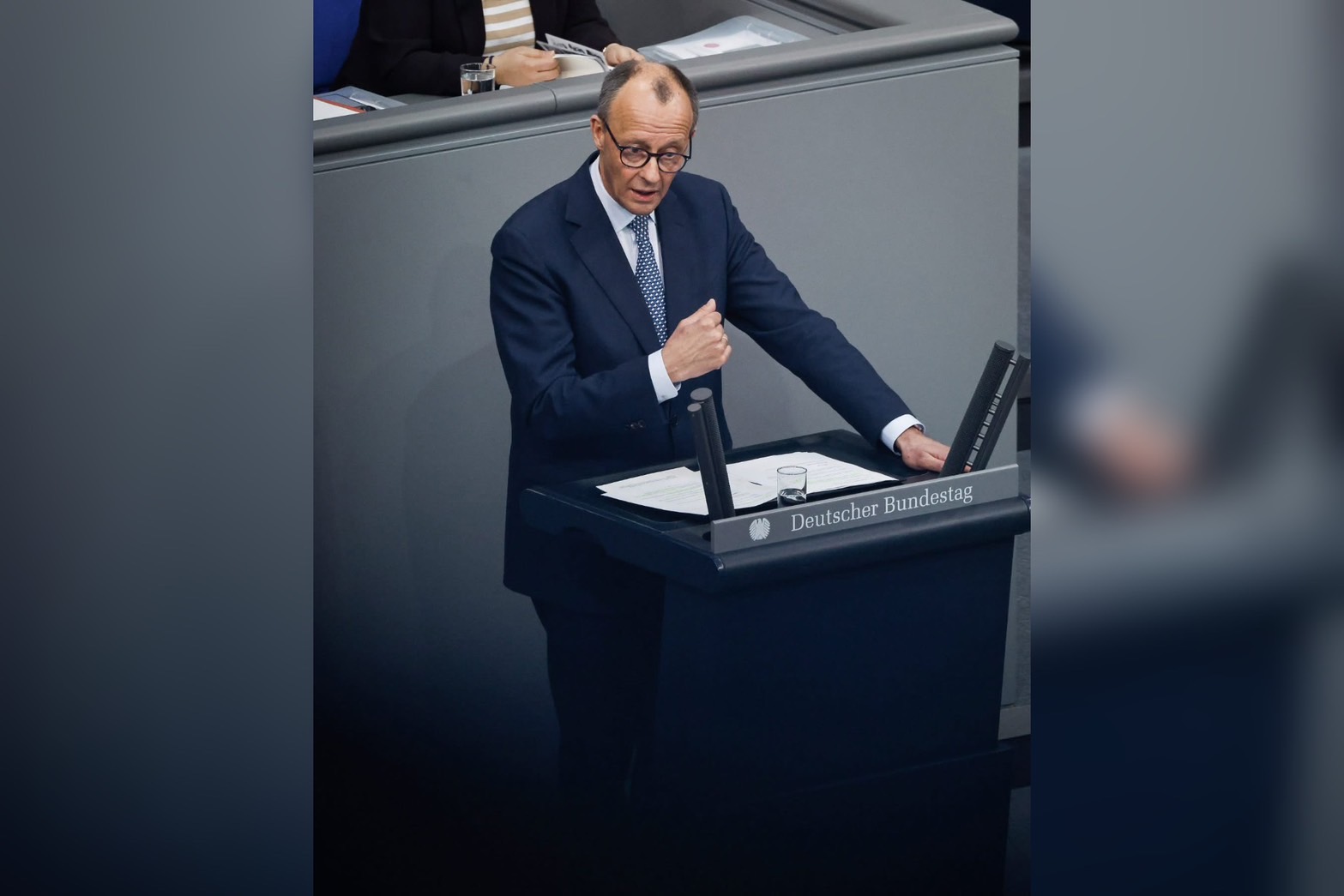

德國基督教聯盟(CDU/CSU)與社會民主黨(SPD)組成的新「大聯合政府」計劃於四月中旬上台,由CDU主席梅爾茨(Friedrich Merz)擔任總理。此次聯合政府在國內外均面臨挑戰,包括川普可能重返美國政壇、德國經濟停滯以及極右翼政黨德國另類選擇黨(AfD)崛起。CDU/CSU在選舉中獲得208席,AfD獲得20.8%選票,SPD則取得120席。聯合政府在630席中佔有328席,僅比過半數多12席,執政基礎不甚穩定。

德國經濟持續低迷,2024年GDP較上年下降0.2%,為2003年來首次連續兩年負增長。2025年2月失業率達6.2%,創2020年以來新高。政府內部分歧嚴重,導致經濟政策決策困難,使選民對傳統政黨失去信任,推動AfD支持率上升。

梅爾茨計劃推動財政改革,修改「債務剎車」規定,以允許在國防和基礎設施領域進行公共投資。綠黨起初反對,因為該計劃忽視氣候變遷,但最終在看守總理舒爾茨的斡旋下同意支持,使得政府得以推動歷史性貸款投資計劃。

梅爾茨政府尋求減少對美國的依賴,強調歐洲在國防與外交領域的自主性。他與法國總統馬克宏合作,推動歐洲經濟安全戰略,並計劃加強法德聯合防務,甚至考慮參與法國核武共享計劃。

德美關係則呈現微妙變化。雖然梅爾茨過去以親美著稱,但因川普可能再度執政,他強調歐洲應加強自主防衛,以應對美國對歐洲盟友的批評與單邊政策。同時,美國取代中國成為德國最大貿易夥伴,2024年雙邊貿易額達2528億歐元,顯示兩國在經濟上仍保持緊密關係。

梅爾茨政府對華政策謹慎務實,強調在經濟合作與戰略競爭之間尋求平衡。他延續前政府政策,提醒德國企業注意對華投資風險,不會對失敗投資提供紓困。他還曾稱中國為「專制軸心」的一部分,敦促企業減少對華依賴。然而,德國經濟低迷使政府難以完全與中國脫鉤,導致內部出現分歧。

2023年,德國政府發布對華戰略,將中國視為合作夥伴、競爭者及制度性對手,與美國政策一致。新政府預計延續該立場,但在川普可能重返政壇的情況下,對華政策可能面臨更多挑戰。

面對川普的不確定性及其與俄羅斯的關係,德國新政府需在國際格局中謹慎應對,並尋求歐洲內部團結。梅爾茨政府在外交上強調歐洲自主性,在經濟上則須平衡對美中兩國的依賴。在對華政策上,經濟合作仍需優先於戰略競爭,並與歐盟協調一致,以增加與美國談判的籌碼,維護德國及歐洲的長遠利益。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※